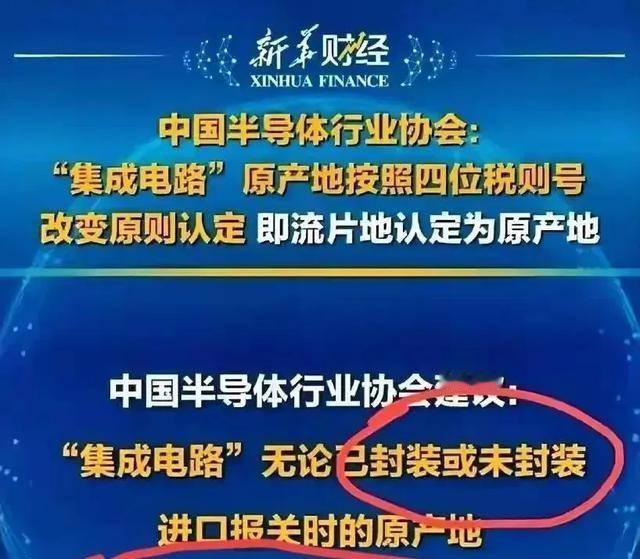

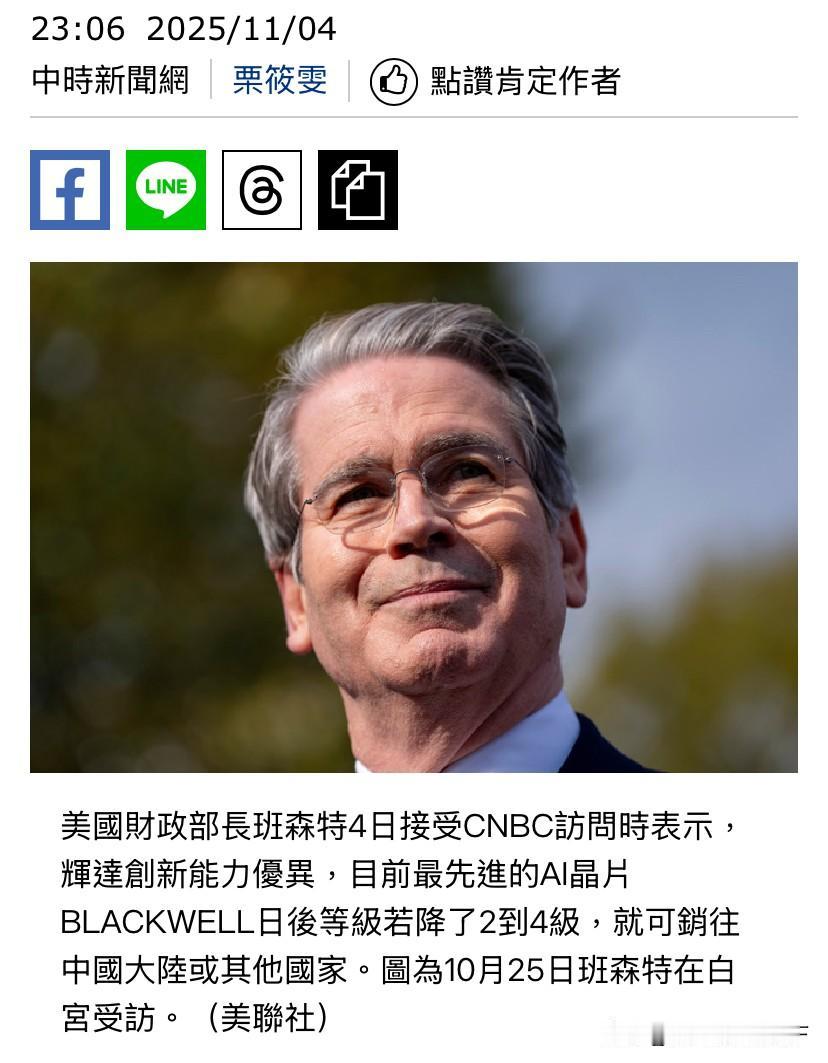

宣称英伟达要是离开了我们,必定会走向倒闭的,被现实狠狠打脸了。 10月29日,这家芯片巨头的市值正式站上5万亿美元,成为全球首家跨越这一里程碑的上市公司,盘中涨幅一度超过4.5%,市值冲到51057亿美元,这个数字不仅远超英、法、德等国的股市总市值,甚至逼近了印度股市的总价值。 更值得玩味的是,英伟达从4万亿美元市值跃升至5万亿美元仅用了113天,而此前从3万亿到4万亿则耗时410天,这种加速上涨的态势,狠狠打了那些唱衰者的脸。 支撑这一惊人市值的,是实打实的业绩爆发力,2025财年英伟达全年营收达到1304.97亿美元,同比增长114%,净利润更是飙升至728.80亿美元,同比增幅高达145%,毛利率稳定在75%左右,这样的盈利水平在科技行业堪称罕见。 其中核心的驱动力来自数据中心业务,全年收入高达1152亿美元,暴涨142%,成为绝对的营收支柱。 这背后是全球AI浪潮带来的算力刚需,自从ChatGPT掀起通用大模型热潮后,无论是云服务供应商、科技巨头还是创业公司,都陷入了对英伟达算力芯片的狂热追捧,曾经有国内大模型开发者透露,向英伟达下订单后,至少要等半年以上才能拿到货,而在eBay上,一颗用于AI训练的H100芯片甚至被炒到4.5万美元,折合人民币超过30万元。 英伟达的底气从来不是依赖单一市场,而是牢牢占据了全球AI算力的金字塔尖,虽然中国市场曾一度占其数据中心收入的20%至25%,但这部分份额的波动,在全球爆发式的需求面前显得微不足道。 美国、欧洲、印度等市场的增长完全填补了缺口,尤其是美国市场,凭借新一代Blackwell架构芯片的初期爆发,成为数据中心收入增长最强劲的地区。 更关键的是,英伟达早已跳出了单纯卖芯片的模式,黄仁勋直言“英伟达不卖芯片,卖的是数据中心”,其推出的DGXCloudAI计算平台,起价就达到每实例每月36999美元。 新一代Blackwell架构芯片的横空出世,更是让英伟达的领先优势进一步扩大,这款产品首个交付季度就创造了110亿美元的销售收入,成为英伟达历史上增长最快的产品,与前一代Hopper芯片一起贡献了九成以上的营业收入。 黄仁勋曾用实际案例说明其性能优势:训练一个8万亿参数量的GPT模型,老款HopperGPU需要8000张卡,消耗巨大电力,训练周期长达90天,而BlackwellGPU仅需2000张卡,电力消耗还不到四分之一。 这种性能和能效的双重突破,让客户根本没有太多选择余地,即便是谷歌的TPU、AWS的Trainium等竞品,在市场份额上也难以望其项背。 摩根士丹利的数据显示,2025年英伟达将消耗全球77%的AI加速器专用硅晶圆,总量达到53.5万片300mm晶圆,而谷歌和AWS的份额加起来也只有17%,这种绝对的产能占用,让竞争对手很难在短期内实现赶超。 英伟达的抗风险能力还体现在其灵活的产品策略和多元的市场布局上,面对特定市场的出口管制,英伟达并没有坐以待毙,而是推出了符合监管要求的特供版芯片,比如针对中国市场的H20GPU,即便性能有所调整,依然凭借生态优势成为市场抢手货。 同时,公司还在不断拓展新的增长曲线,与诺基亚合作进军6G领域,推出NVQLink互联技术布局量子计算,和Uber合作研发无人驾驶,在机器人、AI工厂等领域稳步推进,黄仁勋甚至公开表示,Rubin和Blackwell芯片的预期销量已经超过5000亿美元,这种多赛道布局让其增长不再依赖单一业务。 那些唱衰英伟达的人,显然低估了全球科技革命的浪潮力量,也误解了行业巨头的生存逻辑,他们以为单一市场的影响能撼动一家掌握核心技术和生态壁垒的公司,却忘了英伟达早已成为AI时代的“卖铲人”,只要全球AI产业还在发展,对算力的需求就会持续增长。 更重要的是,英伟达通过CUDA平台构建的软件生态,让开发者形成了路径依赖,即便有竞品在硬件参数上接近,也难以在短时间内打破这种生态垄断。 华尔街投行显然看透了这一点,美国银行将英伟达的目标价上调至275美元,对应6.68万亿美元市值,瑞银更是预测其2025财年营收将达到2340亿美元,增长势头还将延续到2026年以后。 说到底,英伟达的崛起是技术创新、市场需求和生态布局共同作用的结果,单一市场的波动或许会带来短期影响,但根本无法改变其在全球算力领域的统治地位。 那些预言其倒闭的人,本质上是混淆了“重要市场”和“唯一市场”的概念,忽视了科技巨头的适应能力和全球市场的广阔空间。 如今的英伟达,已经不再是单纯的芯片公司,而是成为了推动全球AI革命的核心引擎,其市值的一路高歌猛进,不过是这场技术浪潮的必然结果。