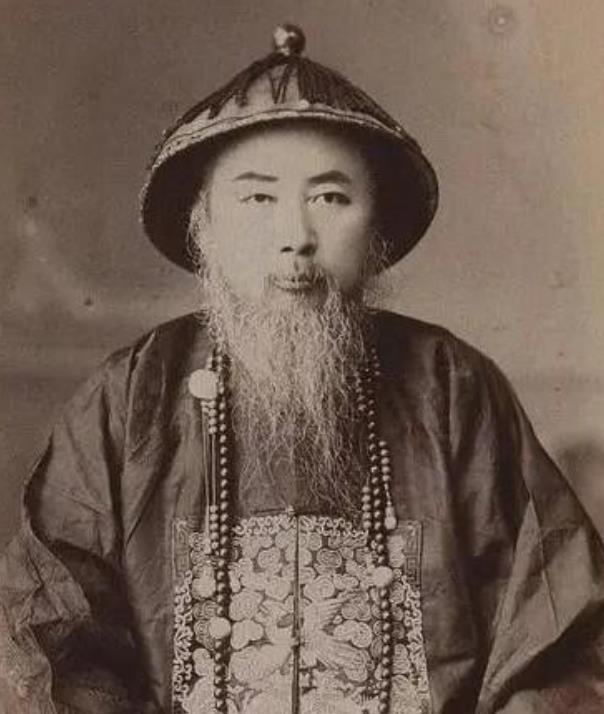

晚清名臣梁鼎芬被贬职后,他嘱咐好友文廷式帮忙照看妻子。不料两人竟然有了私情。后来,文廷式病逝,梁鼎芬送去三千两银票。 广雅书院的公开课上,台下嘲讽 “替人养孩子” 的声音刚落,梁鼎芬拿起《礼记》。 “‘不独子其子’,今方知圣人不欺我。” 他话音平静,却藏着两重人生 —— 弹劾权贵的刚直,与推动教育的热忱。 这份热忱,化作他半生的贡献,留在书院讲堂、新式学堂的砖瓦里。 光绪十年的深夜,翰林院编修梁鼎芬的书房还亮着灯,案上摊着弹劾奏折。 中法战争正酣,李鸿章主和,他列出其六大罪状,直言 “当处斩以正国法”。 奏折递上去,慈禧怒批 “妄劾重臣”,即便阎敬铭调解,他仍被连降五级。 贬为太常寺司乐的他,刻 “年二十七罢官” 印章,辞了职,心中却犯了难:南下办教育,妻子龚氏怎么办? 他思来想去,最终选定文廷式 —— 两人同科进士,自幼相识,是过命的交情,托付给他最放心。 那时文廷式已官至翰林院侍读学士,还是瑾妃、珍妃的授业老师,家境殷实且声名正派。 更重要的是,文廷式妻子早逝,家中只有老仆照料,龚氏住过去既方便又避嫌。 梁鼎芬找文廷式长谈,说 “我去南方办书院,龚氏体弱,你多照看”,文廷式当即拍胸承诺。 “你放心去开民智,家里有我,绝不会让她受委屈。” 这份承诺,让梁鼎芬彻底放下心来。 离京那日,他叮嘱龚氏 “有事找文兄”,随后便带着简单行囊,踏上赴惠州丰湖书院的路。 在丰湖书院,梁鼎芬第一件事就是改革课程,除经史外,增设算学、舆地课。 他亲自编写教材,把西方几何知识融入算学讲义,让学生接触新学。 书院藏书少,他捐出自己的典籍,还写信向友人征集,半年攒下三千多册。 学生家境贫寒,他设立助学金,甚至自掏腰包补贴笔墨费,不让一人因贫辍学。 有人劝他 “书院不必折腾”,他说 “教育要开民智,不能守旧”,坚持革新。 后来入张之洞幕府,他更是把教育改革推得更深。 张之洞办湖北自强学堂,他负责制定章程,首创 “分科教学”,分方言、算学等科。 为找合格教师,他跑遍上海、广州,说服留洋学子来任教,打破 “师必宿儒” 的旧例。 学堂经费紧张,他精打细算,把省下的钱用于购置仪器,让学生能动手实验。 在他推动下,自强学堂成了近代新式学堂的范本,培养出不少外交、科技人才。 可就在他为教育事业奔波时,京城传来消息:文廷式与龚氏越界,走到了一起。 友人写信告知,劝他回京追责,他却沉默良久,只回信 “办好教育要紧”。 他不是不难过,只是念及当年托付的信任,也不愿让龚氏陷入舆论漩涡。 后来文廷式因维新派牵连被通缉,逃去日本,他没落井下石,反而托人送去盘缠。 1904 年文廷式在长沙病逝,他赶去整理遗作,抄诗时落泪,心中五味杂陈。 文廷式死后,龚氏带着三个孩子生活困顿,无奈之下派人求助。 梁鼎芬没提过往,立刻备了三千两银票,还写信安慰 “有我在,孩子们不会受冻饿”。 广东新学界有人嘲讽他 “替情敌养孩子”,他在广雅书院公开课上以《礼记》回应,随后继续推进书院改革。 他在广雅书院建藏书楼,分类整理书籍,制定借阅制度,向当地士子开放。 又增设 “西学讲堂”,每周请人讲世界大势,让学生不再局限于四书五经。 多年后龚氏晚年写信赞他 “胸襟胜韩柳”,他回信提 “藏书阁改图书馆”。 那时他已在江苏办起多所小学,推行 “普及教育”,让平民子弟也能上学。 他制定的《小学堂章程》,明确 “男女皆可入学”,虽未完全实现,却开了风气之先。 即便晚年坚守清朝遗臣身份留辫子,他也没停办教育,仍在整理教育典籍。 梁鼎芬去世后,他推动的教育改革成果仍在延续:自强学堂发展为武汉大学,广雅书院成广雅中学。 他捐的书籍、编的教材,还在滋养着后辈学子,“开民智” 理念影响深远。 如今提及他,人们既念他弹劾权贵的刚直,也叹他待人的豁达,更记他办教育的贡献 —— 这个曾因信任托付却遭背叛的人,终究用半生心力,在近代教育史上刻下了自己的名字。 参考信息: 梁鼎芬·维基百科,自由的百科全书·2025年2月21日