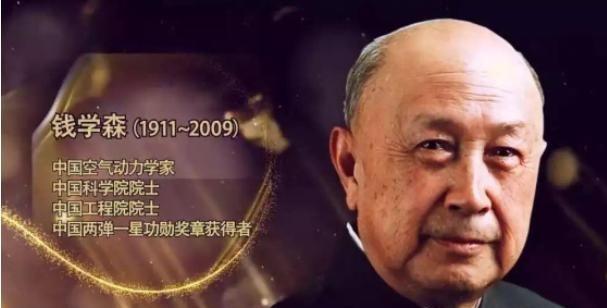

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 1955年10月,中国科学院力学研究所聘任钱学森为特级研究员,月薪定为350元,这在当时科研界已属最高标准,远超普通教授收入,相当于国家对引进人才的特别倾斜。研究所位于北京西城区,他领取第一份工资单后,很快意识到这份薪水超出个人实际需求,当时北京一户四口月开销只需80元左右,剩余资金本可改善生活,但他选择将多余部分存入银行。次年,他入选中国科学院学部委员,薪酬增至450元,包括职务工资350元和委员补贴100元,这项调整旨在鼓励顶尖专家回流,覆盖全国科研人员工资上限。他查看人事文件后,继续专注实验室事务,从不以此为谈资。 奖金和稿酬的处理方式,体现出他对薪资的独特定位。1957年,力学所风洞项目获集体奖励,他分得500元,当月全额购买国债,支持国家基础设施建设,如钢铁厂和公路项目。1960年,另一笔800元科研补助到账,他指定转为五年期国库券,用于桥梁修建。国债到期本息约600元,他捐给中国科学技术大学,购置流体测量仪器,帮助学生开展涡流实验。这些举动源于对国家资金紧缺的理解,当时中国工业基础薄弱,每笔投入需精准分配,他视个人所得为公共资源延伸。稿酬方面,1958年合著《物理力学讲义》出版,版税1200元,他分给三位年轻助手各300元,额外补贴家庭开销大的同事,用于添置日常用品。 生活开支控制严格,住所陈设保持简朴,家具多为单位旧配发,衣物几件中山装反复使用,饮食以米饭豆腐青菜为主,周末偶尔加荤。月结余达200元,他每月捐出部分,支持教育和科研设备采购。1963年,他写信给研究所领导,建议取消学部补贴,理由是个人消费微薄,不宜多占国家资源,虽未获准,但从此奖金一到手即捐献。1964年,《导弹空气动力学》售出5000册,稿费1500元,分给五位合作者各200元,自己留100元买专业工具。这种分发惠及20多名同事,覆盖结婚和子女教育费用,体现了团队协作精神。 工作投入转化薪资价值,他每日检查实验室设备,参与薄壁筒稳定性计算,连续数日推导方程组,确保数据精度。1962年,风洞压缩机项目延期,他调整参数,指导团队记录转速,避免资源浪费。这些实践源于对国家科技薄弱的清醒认知,作为引进专家,他坚持产出匹配投入,推动火箭研制和人才培养。家庭方面,妻子蒋英承担家务,他提供有限零用,子女教育费从稿酬挤出,生活节奏未因薪水变动。累计捐款超过5000元,用于水库和铁路建设,薪资成为服务大局的工具,而非个人享受资本。 1956年,钱学森主持组建第五研究院,任院长,领导东风导弹系列研制,从翻译国外文献到培训本土工程师,填补技术空白。1960年,东风-1近程导弹首射成功,他协调精度提升,推动中近程型号开发。1964年,两弹结合试验启动,他负责运载系统集成,确保导弹与核装置匹配,奠定国防基础。1970年,中国第一颗人造卫星东方红一号升空,他指导长征火箭可靠性验证,信号回传标志航天起步。此后,他转向洲际导弹项目,优化弹道设计,影响后续运载工具发展。 1980年,他专注系统工程研究,创立工程控制论,应用于自动化控制和质量管理,推动工业技术升级。1991年,获国家杰出贡献科学家称号,表彰其在动力、制导和结构领域的丰富经验。晚年在北京寓所著书,指导研究生攻关系统科学问题,强调组织协调在大型工程中的作用。他的工作覆盖导弹总设计师室,推动总设计师制度实施,避免研制争议。1999年,授两弹一星功勋奖章,认可他对近程导弹和卫星的直接领导贡献。 2009年10月31日,钱学森在北京逝世,享年98岁,遗体移至八宝山革命公墓,科研工作者列队致敬。他的手稿存档于上海交通大学图书馆,模型展于中国科技馆,激励后辈创新。导弹项目从戈壁试验到太空探索,他的贡献嵌入国家科技脉络,影响深远。