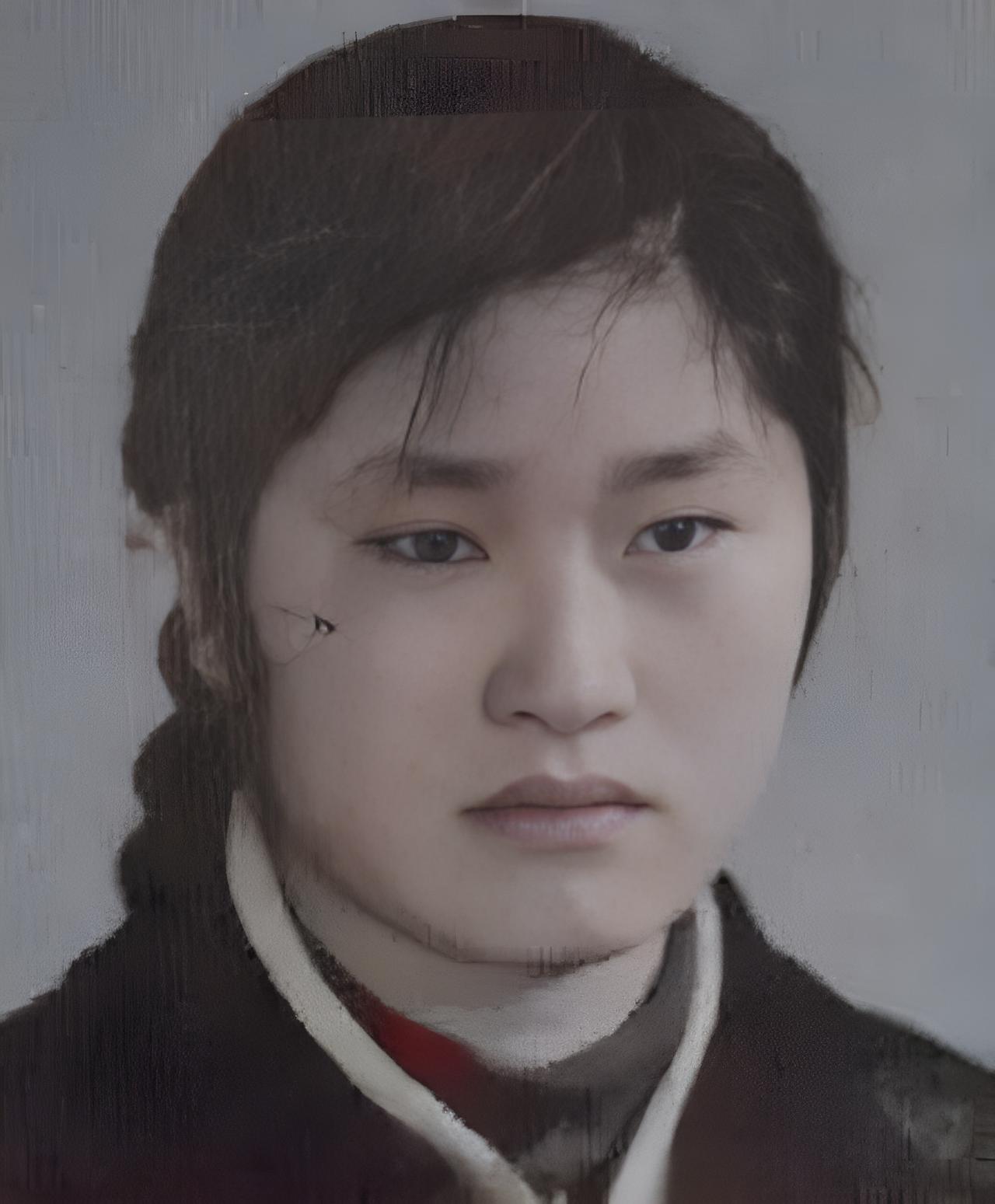

1973年,这名河南初二的女生因为英语试卷背面写了一句“我是中国人,何必学外文”,被老师批评后选择跳水自杀,这件事曾轰动一时,这个女生名叫张玉勤。 20世纪70年代初的中国正处于特殊时期。教育事业在1966年后受到严重冲击,外语教学更是重灾区。英语课本中大量内容被批判为"封资修",许多教师被迫改行。张玉勤所在的农村中学,英语师资严重匮乏,教学条件极其简陋。 据《唐河县志》记载,当时全县中学英语教师合格率不足30%,部分学校甚至由俄语教师转行教授英语。 更值得关注的是,当时全国中学外语课时被大幅压缩,部分地区甚至完全取消外语课。这种极端做法,使张玉勤这样的农村学生失去了接触外语的机会。 1973年7月期末考试,张玉勤在英语试卷背面写下那句充满困惑的话。任课教师的当众批评成为压垮她的最后一根稻草。 据同学回忆,这个平时文静的女孩在受到批评后一言不发,默默离开了校园。三天后,她的遗体在附近水库被发现,衣兜里还装着那张写有遗言的试卷。 这个细节令人唏嘘:张玉勤生前成绩优异,尤其语文成绩突出。她在作文中曾写道"想当一名教师",但这个梦想随着她的纵身一跃永远消失了。 更令人痛心的是,据当时的教学记录显示,张玉勤其他科目成绩都在班级前列,唯独英语是她的短板,这反映出当时农村英语教育的普遍困境。 事件最初仅在当地引起关注,但1974年初"批林批孔"运动开始后,这起悲剧被政治化利用。江青批示将此事定性为"资产阶级教育路线逼死学生"的典型,随后全国掀起批判"回潮复辟"的浪潮。 更令人痛心的是,事件中的教师杨天成和校长罗长奇被判处重刑。直到1977年,他们才获得平反。这种将教育问题政治化的做法,不仅伤害了当事人,更扭曲了教育的本质。据教育部档案显示,这一时期全国有近百名教师因类似事件受到不公正处理。 张玉勤事件折射出特殊时期教育领域的深层矛盾。一方面,官方强调"教育为无产阶级政治服务";另一方面,农村学生渴望通过知识改变命运。张玉勤的遗书显示,她并非抵触学习,而是对当时教育困境的无奈反抗。 值得注意的是,同期类似事件在全国多地发生。据教育部统计,1970-1976年间,全国共发生类似学生自杀事件127起,其中多数与学习压力、师生矛盾有关。这说明张玉勤事件不是孤例,而是特定时代的缩影。这些悲剧共同反映出当时教育体系在特殊政治环境下的扭曲和异化。 类似的教育悲剧在世界历史上不乏先例。19世纪英国贫困学生因阶级歧视自杀,20世纪30年代日本军国主义教育导致学生极端行为。 这些案例都警示我们:当教育背离育人本质,悲剧往往难以避免。值得深思的是,1970年代美国也出现了反智主义浪潮,但通过1975年《教育修正案》等法律措施,逐步纠正了教育偏差。 张玉勤事件客观上推动了教育领域的拨乱反正,1977年恢复高考后,外语被列入考试科目。1982年,教育部明确规定外语为中学必修课。 这些变化,某种程度上是对历史教训的汲取。更深远的影响体现在,1986年《义务教育法》明确规定"教育和教学应当适应学生身心发展的特点",这标志着我国教育理念的重要转变。 在宏大叙事背后,我们更应关注个体的真实处境,张玉勤出身贫寒,父母都是普通农民。她渴望通过知识改变命运,却最终成为时代转折中的牺牲品。 这种个体与时代的碰撞,令人深思。据村民回忆,张玉勤生前经常帮助家里干农活,是个懂事的孩子,她的悲剧更显时代之重。 在今天全球化背景下,张玉勤的故事有了新解读。2017年教育部颁布的《普通高中英语课程标准》明确指出,外语教育要"培养文化自信,拓展国际视野"。 这种平衡,正是对历史教训的深刻反思。据2023年统计,中国外语学习者已超4亿,中国学者在国际期刊发表论文数量位居世界第二。这些数据表明,当代中国正在以更加自信的姿态融入世界。 从张玉勤事件至今,中国教育发生了翻天覆地的变化。2023年,全国义务教育巩固率达到95.7%,外语教育普及率实现全覆盖。更令人欣慰的是,心理健康教育已被纳入必修课程,学生的心理健康得到全方位关注。这种进步,正是对历史教训的最好铭记。 张玉勤事件已过去半个世纪,但其中的教训依然鲜活。它提醒我们:教育应该培养具有民族情怀和国际视野的公民。这个15岁女孩用生命写下的疑问,值得每一代教育工作者深思。今天的中国教育,正在努力给出这个历史之问的答案。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。