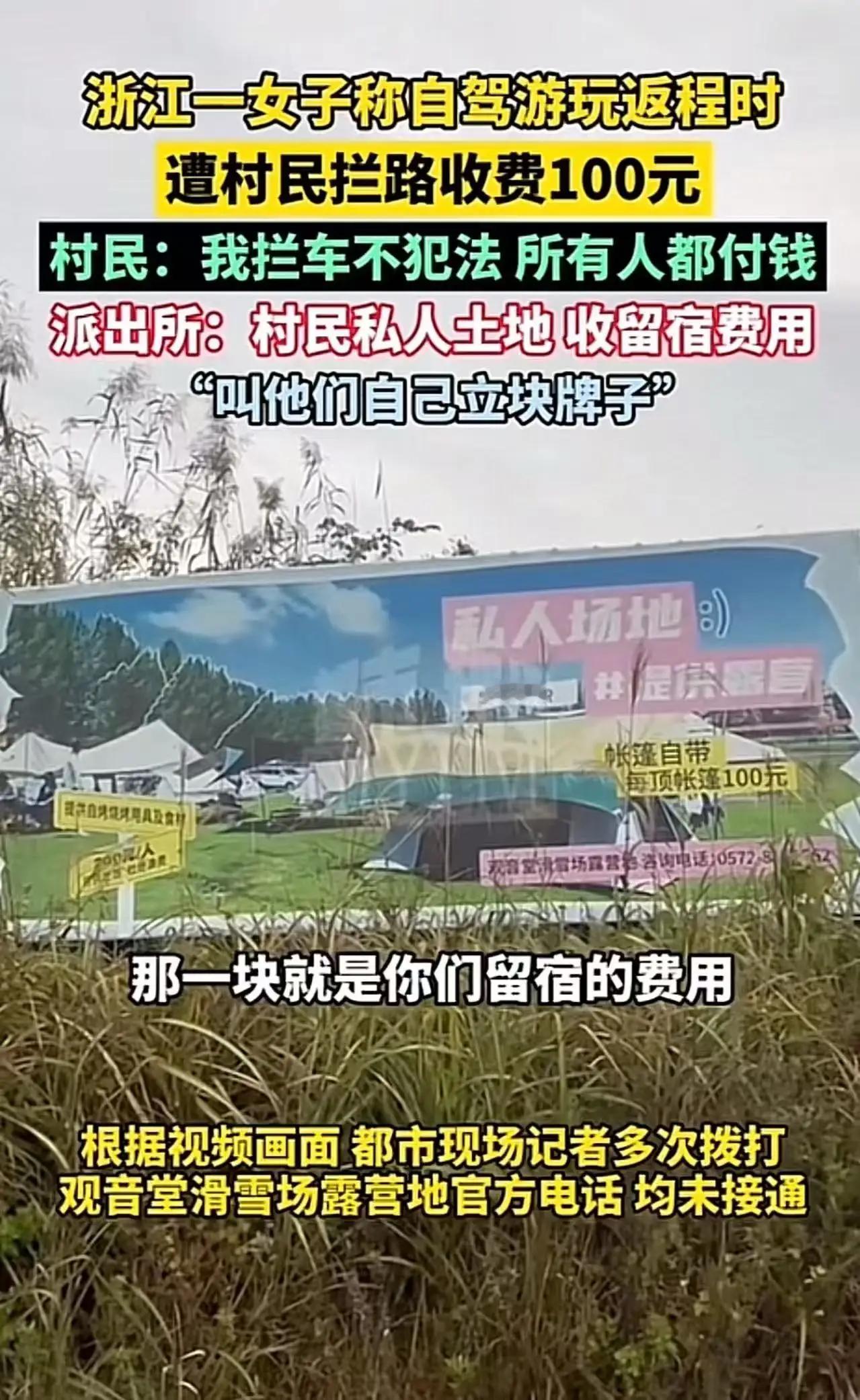

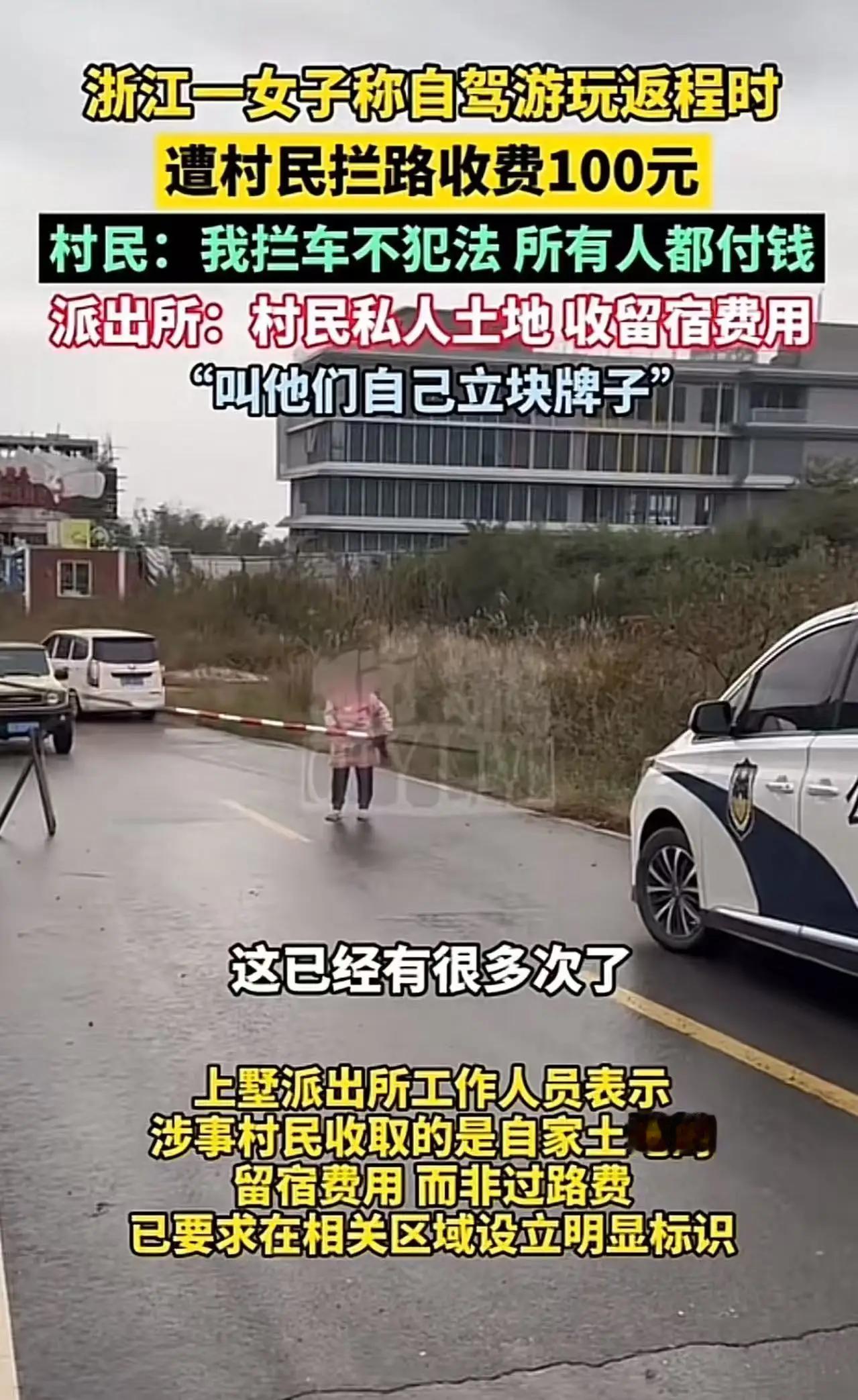

安吉村民拦车收费事件反转!私人土地成敛财工具,民警调解各打五十大板引发全网激辩 (来源:江西都市现场) 一辆车停靠荒地被索百元停车费,大妈理直气壮称“拦车不犯法”,民警调解后费用对折。这场看似普通的纠纷,背后却折射出乡村旅游经济中私人权益与公共规则的激烈碰撞。 女子与朋友前往安吉小岭头童话冰雪世界游玩时,将车停在一片无标识的荒地。返程时,一名村民突然拦车索要100元停车费,坚称土地属私人所有,“所有人都在付钱”。女子质疑收费依据,双方争执不下后报警。然而民警到场后,仅将费用降至50元便匆匆结案。 事件经网络曝光后迅速发酵。当地派出所回应称,该地块确属村民私人土地,常用于露营停车收费,已要求设立明确标识。但“事后补牌”的做法未能平息争议,反而引发更深层质疑:私人土地是否等于随意收费的“法外之地”? 有网友犀利指出,若村民无法出具正规收费凭证或营业执照,此类行为涉嫌违法经营。更有声音担忧,若放任“占地为王”式收费,乡村旅游生态将陷入混乱。 支持村民的网友则认为,平整土地供游客使用属双赢之举。农民创收缓解生计压力,游客获得便利,若过度较真可能导致“双输”——游客无处停车,农民反受损失。 法律专家分析,土地承包权或宅基地使用权不等同于任意收费权。即便土地合法私有,收费也需明码标价、程序合规。当前农村旅游热点地区监管缺位,正是矛盾频发的根源。 此事更像一面镜子,照见乡村旅游狂飙突进下的管理盲区。当自然风光与村民生计捆绑,如何平衡利益与规则?需警惕“一刀切”监管扼杀民间活力,更要防范无序收费透支游客信任。 安吉事件并非孤例。从云南洱海到川西草甸,类似纠纷屡见不鲜。根源在于乡村游从“野蛮生长”转向“有序发展”的阵痛中,制度红线与人性化管理的平衡点尚未明晰。 值得思考的是,民警“和稀泥”式调解虽暂平事端,却未触及问题核心。若相关部门能主动介入,引导村民合规经营、完善服务,或许能化冲突为转型契机。 游客的每一次“不服气”,都是对行业规范的无声催促。当诗与远方遭遇现实账单,唯有规则与温度并存,才能让田园牧歌真正长留人心。 乡村旅游乱象私人土地权益