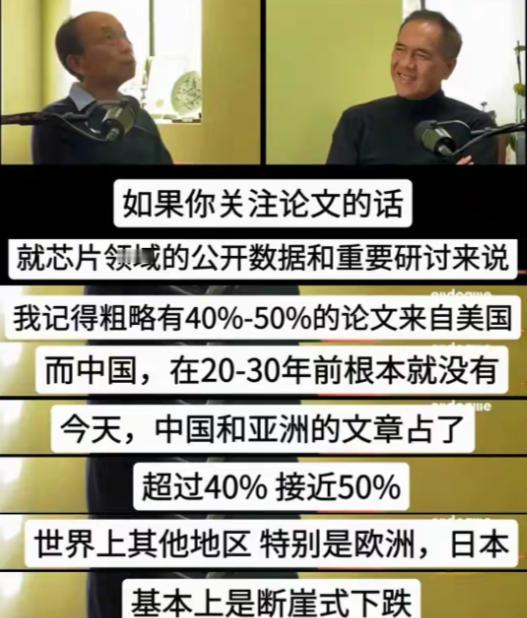

台积电前副总裁黄汉森在采访中表示:任何技术领域,只要每当中国团队进入时,其他企业都没得玩了,要么选择退出,要么发展其他业务。 就说光伏产业吧,早年间这可是欧美企业的天下,德国的西门子、美国的FirstSolar都是行业里说一不二的角色,那时候中国企业还在跟着别人学做硅片。 那时候中国企业连多晶硅都得高价从海外买,生产硅片的技术也落后一截。欧美企业靠着先发优势,把光伏产品价格抬得老高,光伏发电一度成了“贵族能源”,普通家庭根本用不起。西门子在光伏设备领域说一不二,FirstSolar的太阳能板也占据着全球不少市场份额。 变化是从中国企业埋头搞研发开始的,隆基这家企业就选了条没人看好的“单晶”技术路线,当时全球大多企业都在做“多晶”。 他们死磕RCZ重复投料直拉单晶技术,还搞定了金刚线切割技术。这两项技术太关键了。 2005年的时候,单晶的非硅成本一公斤要300元,到2020年就降到了20元。切片成本更夸张,从一片5到6元跌到了0.3元。 成本降下来还不够,中国企业又开始冲技术极限。隆基把营业收入的5%~7%投进研发,后来干脆升级成中央研究院。 研究人员连轴转做实验,人能调休但实验不能停。2022年11月,隆基创造了26.81%的晶硅电池转换效率世界纪录,之后又一次次刷新,2024年把这纪录提到了27.4%,眼看着就要摸到29.4%的理论极限。 下一代的叠层电池技术上,中国企业也走在了前面。隆基2023年创造33.9%的转换效率纪录后,又连着涨到34.7%,这成果还被列入了麻省理工科技评论的十大突破性技术。 随着技术突破,光伏度电成本从5元跌到0.15元,2020年终于实现平价上网,普通家庭也用得起了。 欧美企业这下扛不住了,西门子后来直接退出了光伏制造业,彻底不玩了。FirstSolar也不敢再跟中国企业硬碰硬搞晶硅路线,转头去做薄膜太阳能电池,还得想办法强调自己的系统优势和运营经验,才敢重新来中国市场试试水。 现在全球光伏产业的格局彻底反过来了,中国企业在多晶硅供应上占了全球90%以上,硅片加工更是占到98%,上游环节基本被垄断。2024年中国光伏产能占了全球80%,新增装机连续10年全球第一。以前中国企业是跟着学的学徒,现在成了输出标准的导师。 黄汉森说的真是一点不假,中国团队一进入光伏领域,就靠着死磕技术、降低成本的狠劲,把欧美老牌企业逼得要么退场要么转型。 这不是靠运气,是靠持续研发和产业韧性拼出来的。其他技术领域也差不多,只要中国团队扎进去深耕,总能走出一条自己的路。