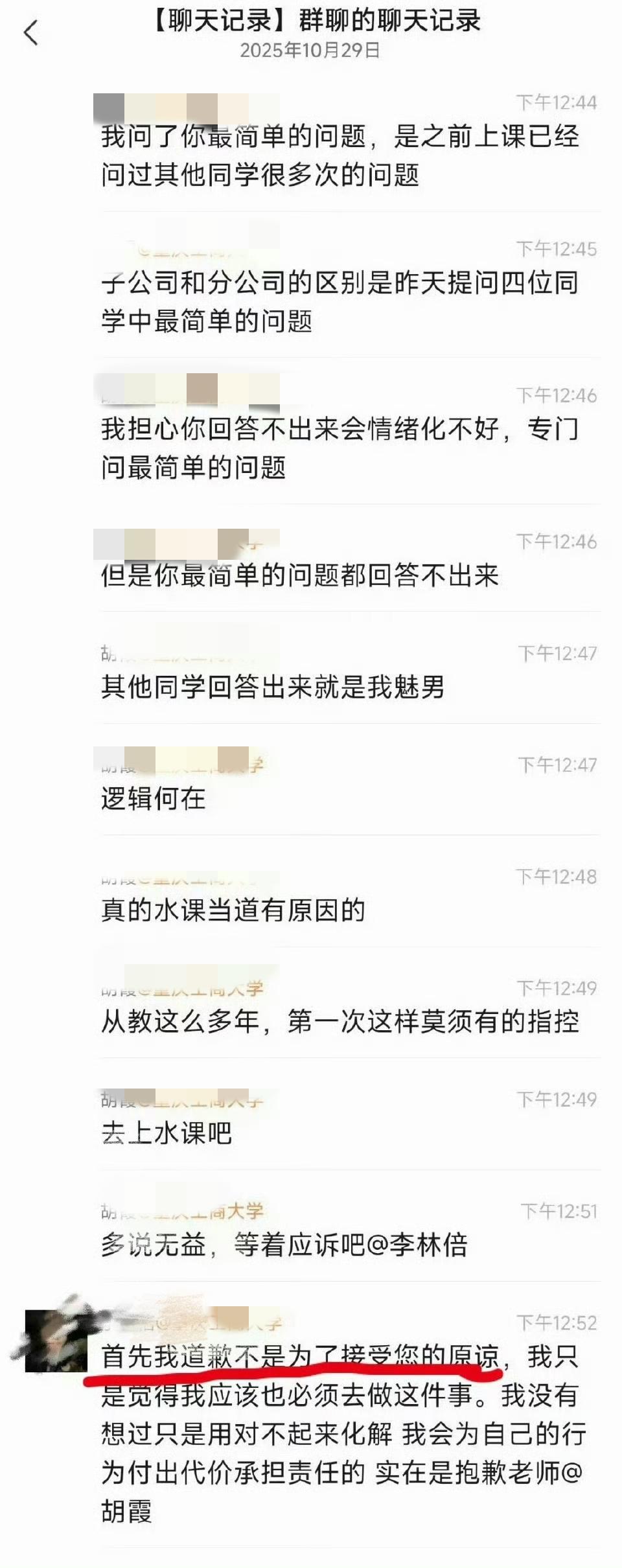

最近重庆工商大学法学院的一场师生风波,把“网络匿名吐槽”和“法律维权”这两个话题推上了热搜。起因是一名学生在校园匿名账号“工商秘密”上发帖,控诉某位女老师“上课刻薄、媚男”,还声称自己被当众羞辱了20分钟。结果这位老师直接甩出法律武器——不仅要求平台提供发帖人信息,还公开表示要起诉学生侵犯名誉权,连道歉都不接受。这场“硬核反击”让网友直呼:“这老师是给学生现场教学《民法典》吧?” 事情的导火索其实特别简单:被吐槽的胡老师在课堂上提问“子公司和分公司的区别”,发帖学生李某答不上来,被点名批评后觉得“没面子”。下课后她越想越气,匿名在社交平台发泄情绪,还添油加醋加了“媚男”的标签。可她没想到,这位教法学的老师对“证据链”敏感得很——胡老师直接把帖子截图发到班级群,要求对方“拿出录音录像或证人证言”,否则就法庭见。更绝的是,她当场联系平台调取发帖人信息,还@了辅导员和班长作见证,把“取证”流程玩得明明白白。 学生李某慌了神,连夜在群里道歉,说自己“因ADHD(注意力缺陷障碍)走神,回答不出问题才情绪失控”。但胡老师根本不买账:“道歉是道德层面的,但诽谤是法律问题。你今天能因为被批评就造谣,明天是不是能因为挂科就诬陷老师性骚扰?”这番话让网友集体点赞——毕竟在“学生举报老师”频发的当下,太多人习惯了用匿名当保护伞,把情绪宣泄当成“正义发声”。可这次他们踢到了铁板:当吐槽对象是懂法的老师,每一句情绪化的指责都可能成为呈堂证供。 这起事件最扎心的,是它撕开了“匿名吐槽”的虚伪面纱。过去我们总说“网络不是法外之地”,但现实中,多少人躲在屏幕后用“听说”“据说”造谣?又有多少被误解的老师,只能默默咽下委屈?胡老师的反击之所以让人解气,是因为她用行动告诉所有人:维权不是“较真”,而是对恶意中伤的零容忍。就像她说的:“我不仅要教学生法律条文,更要让他们知道,滥用权利要付出代价。” 现在校方已经介入调查,但这场风波留给我们的思考远没结束。当“匿名吐槽”变成某些人发泄情绪的工具,当“道歉”成为逃避责任的挡箭牌,我们是否该重新审视:网络空间的自由边界在哪里?法律意识的缺失,到底是谁在纵容?如果你是胡老师的学生,会支持她用法律手段维权吗?又或者你觉得“师生一场,得饶人处且饶人”?评论区聊聊你的看法——毕竟,这场“法学实践课”,我们每个人都是旁观者,也可能是未来的参与者。 (案例来源:新浪热点)