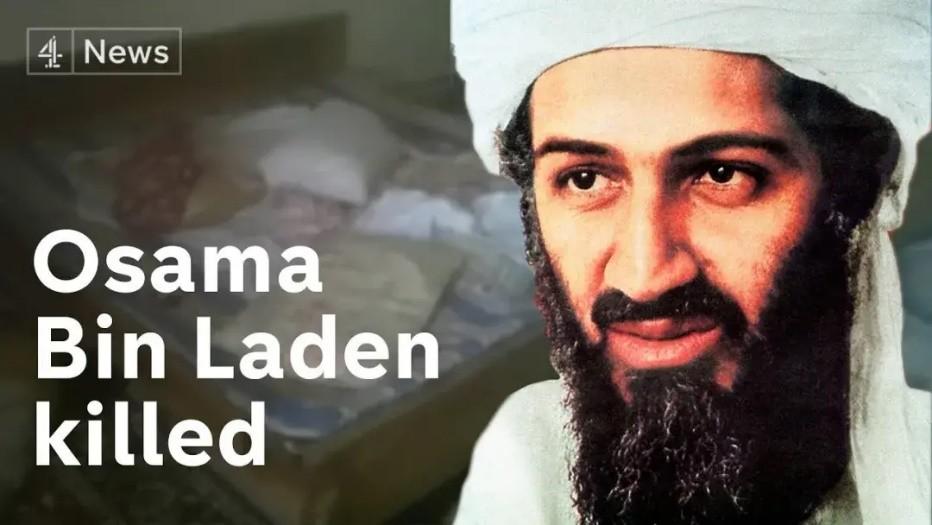

本·拉登被击毙后,为何24小时内就被紧急海葬?多年后才知其中真相 2011年5月2日凌晨,北阿拉伯海上,一场极其安静却充满张力的“特殊仪式”悄然进行。 本·拉登的尸体被白布包裹着,从“卡尔·文森”号航空母舰的甲板上滑入大海,没有哀乐,没有致辞,甚至连一句“愿你安息”都省略了。 这个世界级的反派人物,就这样在24小时内“人间蒸发”。和萨达姆那种上法庭、被处决后公开录像的“流程”完全不同。 当年美方的解释是“尊重伊斯兰教义,24小时内安葬”,听起来合情合理。但事态的发展和处理方式,怎么看都不像是“临时决定”。 那天夜里,美军“海豹六队”的突击行动代号叫“海神之矛”。从进入空域到完成任务,总共不到一小时。黑鹰直升机因气流问题被迫紧急迫降,队员们强攻三层别墅,拉登被击毙在自己卧室里。 行动完成后,白宫战情室的气氛并没有因为“成功”而轻松。奥巴马和他的团队马上面临一个极其敏感的问题——尸体怎么办? 首先,尸体不能留在现场。巴基斯坦的领土,极端分子随时可能反扑。尸体如果落入敌手,不但无法确认身份,还可能成为对方宣传的工具。 带走尸体,是完成任务的关键一环。但带回来之后呢?这个“烫手山芋”要怎么处理? 有人提议土葬,但第一时间就被否掉了。因为,只要有一个具体的地点,就意味着有朝拜的可能。 本·拉登不是普通的敌人,他在极端分子眼里是“圣人”一样的存在。哪怕埋在无人区,也可能被人找到,甚至变成“圣地”。 美国在伊拉克处理扎卡维的尸体时吃过这种亏。一个墓碑就能变成宣传基地,成为极端思想的扩音器。 于是,海葬成为最“彻底”的方案。扔进深海,连个方向都找不到,更别说朝拜。 当然,美方还是给了一个“官方说法”:尊重伊斯兰传统。伊斯兰教确实强调尽快安葬,但并没有规定必须海葬。 在现代化的航母上,冷藏设备一应俱全,24小时内处理尸体根本不构成技术难题。 更关键的是,没有任何国家愿意接收本·拉登的遗体。美国曾私下联络沙特,结果对方直接拒绝。其他国家更是连谈都懒得谈。 解决方法只能是一个字——“扔”。 而且,不仅是尸体的去处,美国对“信息”的控制也到了极致。当时白宫并没有公布尸体照片。解释是怕引发暴力复仇情绪,其实更大的原因是——不想留下任何被分析、质疑、炒作的材料。 哪怕是当时的DNA比对、亲属指认、医疗样本这些证明手段,外界也只能通过新闻报道知晓,无法核实。 于是,质疑声开始冒头。有人说他早就病死了,有人说被击毙的是替身,还有人说整件事是“政治剧本”。 但从战略角度看,海葬确实达到了美国的目的:没有实体纪念地,没有追随者的聚集点。 当然,这并不意味着他的思想也随之消失。极端主义并不会因为一个人的死亡而终结。拉登被击毙,只是传统“基地”组织的衰落标志。但后来的“伊斯兰国”、独狼式恐袭,说明这场意识形态的战争,远未结束。 这也是为什么美国选择了海葬这种方式——不是结束,而是“清零”。彻底抹去敌人的存在感。 但讽刺的是,越是想抹去,越是留下痕迹。拉登没有墓碑,却成为一个“幽灵般”的存在。 美国通过这场“没有坟墓的终结”,完成了一次象征意义上的胜利。但这场胜利背后,是一个更难对付的局面:敌人不再集中,不再有头领,而是渗透进网络、语言、文化、意识形态的每一个角落。 多年之后,再看2011年的那个夜晚,才明白:那一声落水声,不是简单的尸体处理,而是一场精心导演的全球舆论“烟雾弹”。 这场海葬,彻底终结了本·拉登的“实体”,也彻底开启了一个没有中心、没有边界的反恐新时代。 而美国的这套操作,在冷酷中透着一股“极致实用主义”的味道,没有同情,也没有妥协。 本·拉登的命运,注定不会有纪念碑。但他被处理的方式,却成为现代战争史上一段永不消失的“谜题”。 参考资料: 鹰从天降:揭秘2011年的美军刺杀本-拉登行动始末.凤凰网.2020-9-7 为什么让拉登“死无葬身之地”.中国青年报.2011-5-11 历时四年跟踪采访 英国记者披露基地组织真相.中国新闻网.2003-7-18