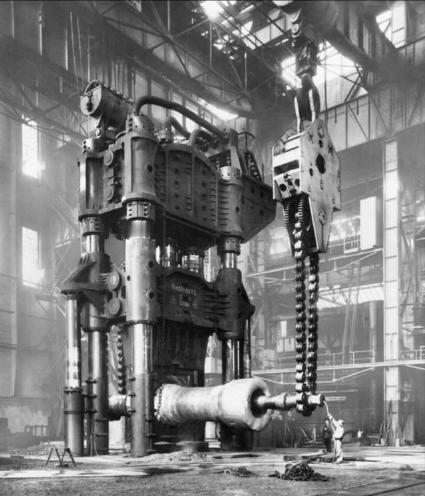

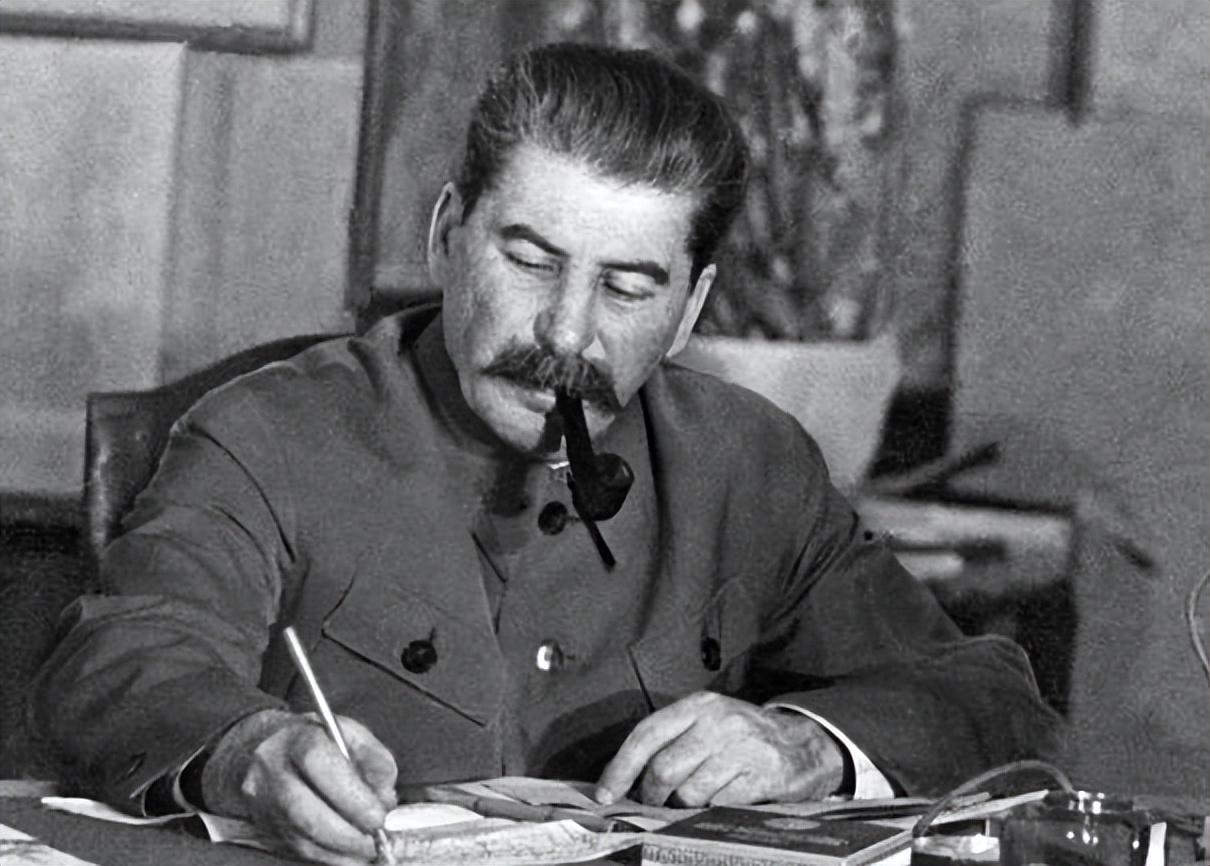

撒切尔夫人评价苏联社会主义制度,苏联所谓的社会主义,实际上是另一种形式的特权阶层,这些特权阶层无偿占用了普通大众的劳动成果,却让普通大众来承受痛苦。 这个判断绝非空穴来风,翻开苏联历史档案,满是触目惊心的事实佐证。 列宁在世时其实早有警觉,他在《国家与革命》里就明确提出要防止公职人员变成官僚,还设计了选举监督等办法。可他去世太早,这些设想没能落地。1924年苏共为照顾领导人健康成立的疗养区管理局,成了特权萌芽的起点。谁也没料到,这颗种子后来会长成盘根错节的大树。 斯大林时期把特权这事彻底制度化了。他搞出的“官职等级名录”制度,说白了就是给官员分三六九等的花名册,从中央委员到地方首长,每个级别能享受啥待遇都定得明明白白。那时候就有了秘密发放的“钱袋”,里面的额外收入比普通工人工资高几十倍,还不用上税。 西方学者后来研究发现,30年代的苏联特权体系已经很完备,别墅、特供医疗、专用轿车这些福利,早按职级分配好了。只不过当时特权群体规模还小,加上大清洗的震慑,矛盾没彻底暴露。 赫鲁晓夫上台后想过动真格,取消了“钱袋”制度,缩减了疗养院和专车数量,还搞干部轮换制,基层书记每年更换率高达60%。可他没敢碰根本的集权体制,改革就像隔靴搔痒。特权阶层一反对,这些措施很快就不了了之,甚至有人暗地里嘲笑他“不懂规矩”。 真正让特权阶层彻底固化的是勃列日涅夫时代。这18年里,特权从“特殊待遇”变成了公开的腐败。专门给精英生产商品的工厂、卖西方进口货的特供商店遍地都是,连住房和别墅都有专门建筑企业负责。 有苏联学者算过,当时的特权阶层光核心成员就有50到70万人,加上家属足足300万,占了全国总人口的1.5%。这些人收入和普通民众差了30多倍,午餐券领的食物够一家人吃,出国补贴更是普通工人想都不敢想的数字。 更要命的是,这些特权者早没了信仰,嘴里喊着马克思主义,实际满脑子都是私利。叶利钦在回忆录里写过一个细节,处长能预定专车,副局长有专用伏尔加,爬到权力顶端就能“享有一切”,这哪是社会主义,分明是特权等级制。勃列日涅夫本人就爱收礼,各地官员送礼成了潜规则,从地方特产到贵重珠宝,源源不断地往他手里送。 特权阶层的贪婪直接吸干了社会活力,为了维持奢靡生活,他们把大量资源攥在手里,普通民众却连基本生活都成问题。斯大林时期把农业当工业的配套,集体农庄搞垮了农民积极性,到1953年粮食产量只剩1940年的40%。 勃列日涅夫更过分,一门心思抓重工业,粮食连年歉收也不管,全靠进口填窟窿。80年代莫斯科的面包店货架全是空的,老百姓排着长队抢不到食物,戈尔巴乔夫的助手都亲眼见过这场景。 那些被特权阶层占用的劳动成果,本可以改善民生。特供商店里堆积的进口商品,是农民辛苦种粮、工人熬夜炼钢换来的外汇买的。官员别墅里的豪华设施,耗费的是本应用于建设学校医院的资源。有个叫卡冈诺维奇的前高官失宠后,每月只能拿120卢布养老金,被迫和普通人一起排队购物,这才看清自己当年的特权有多刺眼。 撒切尔夫人看得很透彻,这种特权主导的制度根本没有生命力,特权阶层为了保住既得利益,拼命反对任何改革,哪怕国家已经积重难返。戈尔巴乔夫上台时想改,可50万在册权贵早已形成利益集团,改革刚碰触及他们的奶酪就被卡住。到最后,这些人甚至反过来推动制度崩塌,只为把手中的权力变现。 1991年苏联解体时,很多人以为是外部压力所致,其实根子早烂在特权阶层手里。撒切尔夫人那句评判,不过是点破了一个公开的秘密:当一种制度沦为少数人侵占多数人利益的工具,当劳动者的汗水只滋养了特权者的奢靡,它的崩塌只是时间问题。那些曾经的特供商店、豪华别墅,后来都成了这段历史的注脚,印证着特权如何掏空了一个大国的根基。