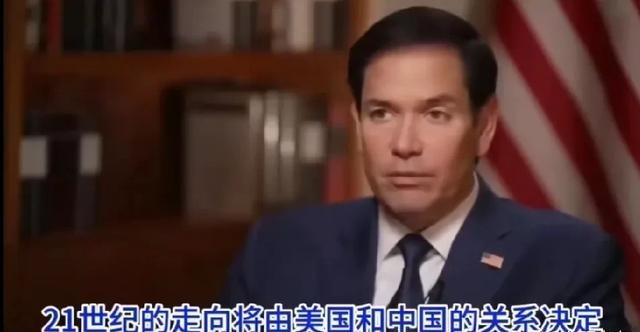

美国国务卿鲁比奥曾感慨万分地说,美国根本就不是中国的竞争对手,原因很简单,就是中国人可以不以赚钱为目标,而在美国,不赚钱的事是没人干的。不以赚钱为目标那以什么为目标呢?不以赚钱为目标那以什么为目标呢?说到底就是为了国家的强大,为了国家利益可以心甘情愿地牺牲经济利益。这是中国强大竞争力的根本所在。 就拿几年前的疫情来说吧,当时医疗物资急缺到让人揪心,这时候根本没人先算赚钱的账,新兴际华集团当时站出来说,国家需要就开造,不谈价格,就算成本飙上去也绝不涨价,这家原本造军装的企业,硬是把生产线改成了防护服车间。 洁净场地不够就倒班干活,人歇机器不歇;新设备没调试好就搞技术攻关,15道工序连夜磨合优化。没几天功夫,他们的防护服日产量就占到了全国的三分之一以上。 不只是央企,民营企业也跟着上,红豆集团把医药级别的厂房紧急改成防护服车间,员工连轴转突击生产,董事局主席周海江直言就是为了履行责任,压根没想着营利。 还有中建集团建“两山”医院那阵子,2万多人带着上千台设备扑到工地,24小时连轴转,那场面被叫做“宇宙最拼工地”。这种速度背后是不计其数的人力物力投入,要是先算经济账,根本不可能有这样的奇迹。 国资委副主任后来都说,那些医用物资生产全是从零起步,全靠企业闻令而动,没人提一句赚钱的事。 紧急时刻的担当看得见摸得着,而那些需要十年甚至几十年才能见成效的事,更能体现这种不求短期回报的思路。中国探月工程就是个典型例子。美国阿波罗工程十年花了250亿美元,占当年GDP的2%还多,而中国探月工程前七年的投入还不到人家的千分之一。探月工程总设计师吴伟仁算过账,首期计划才14亿元,也就够在北京修两公里地铁。 有人说这是“烧钱”,可没人算这笔长远账,人类探月成功率刚过五成,中国从嫦娥一号到三号实现“连中三元”,靠的是技术突破而非砸钱。 更关键的是,航天技术迟早会转为民用,美国阿波罗工程就带动了3000多项技术落地民生,投入产出比1:15。中国探月时研发的新型材料、深空测控网,现在看着没用,未来都是科技竞争力的底子。这种为国家科技打底子的事,短期内赚不到钱,但没人会因为不赚钱就停下。 比探月更贴近民生的,是那些横跨山河的超级工程,南水北调、西气东输这些项目,从想法到落地要跨好几个五年规划,投资动辄上千亿,短期根本看不到回本的希望。换别的地方可能早因为“不赚钱”被搁置了,但中国能办成。 这背后是制度在兜底,国家能统筹全国的资金、人才和物资往这些战略项目上投,不受短期选举或者党派纷争的干扰。而且中国有完整的工业体系,从钢铁水泥到盾构机,工程需要的东西都能自己造,既控成本又保供应。 就像西气东输管线铺到戈壁沙漠时,施工队要克服极端天气,光前期勘探就花了好几年,要是盯着利润,谁愿意去那种地方吃苦?可这些工程一旦成了,能惠及几亿人,能让国家能源更安全,这种长远的国家利益,远比眼前的利润重要。 科技领域的突围战更是如此,尤其是被卡脖子的芯片行业,芯原股份这种企业,前三季度营收涨得挺猛,AI订单占了六成以上,可还是一直在亏损。 原因很简单,芯片是技术密集型行业,得持续砸钱搞研发,这家公司光前三季度研发就投了近10亿,占营收的四成多,不止它一家,国内好多芯片企业都是这么个状态,明知道短期赚不到钱,还是咬牙把钱砸进实验室。 这不是傻,是看透了核心,芯片要是一直依赖进口,哪天被人掐断供应,整个产业链都得停摆。所以哪怕眼前亏点,也要把自主技术的根扎下来。这种为了国家产业安全牺牲短期收益的选择,在美国企业眼里几乎不可理解,毕竟那边没人愿意干不赚钱的活。 其实从几十年前“两弹一星”那会儿,这种思路就刻在骨子里了,当年国家经济那么困难,科研人员在戈壁滩里啃干粮、住土房,没人谈工资奖金,心里想的就是搞出原子弹,让国家不被人欺负。现在的探月、芯片、超级工程,不过是这种精神的延续。 鲁比奥说美国不是对手,本质上是没看懂这种“国家利益优先”的逻辑,在中国,企业也好个人也罢,遇到关乎国家根本的事,往往会把利润放到一边。疫情时的物资保障是这样,长远的科技布局是这样,跨时代的工程建设也是这样。这种不图眼前利、甘为国家强的劲头,凑在一起就成了最强大的竞争力,这可不是光靠赚钱能堆出来的。