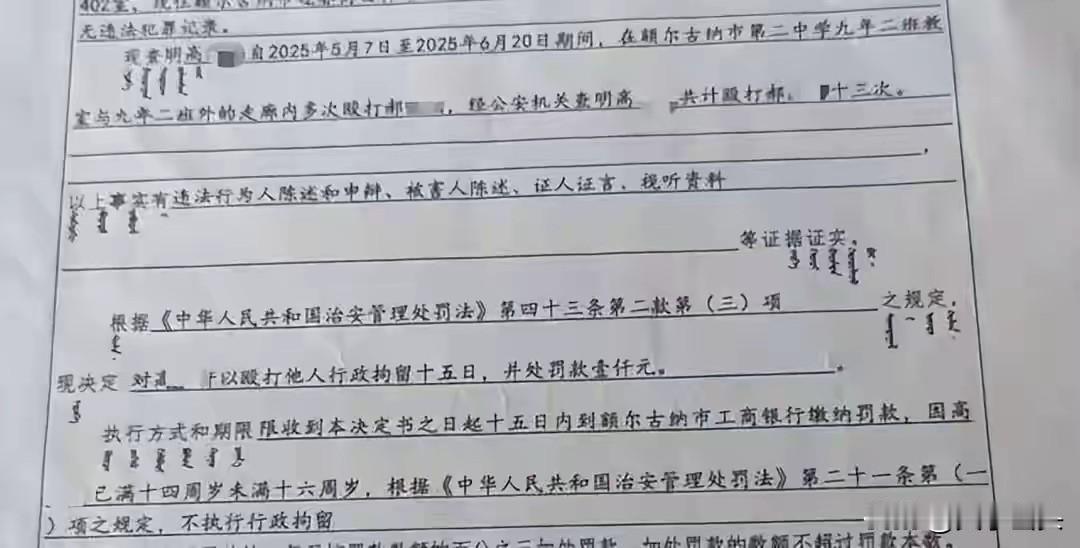

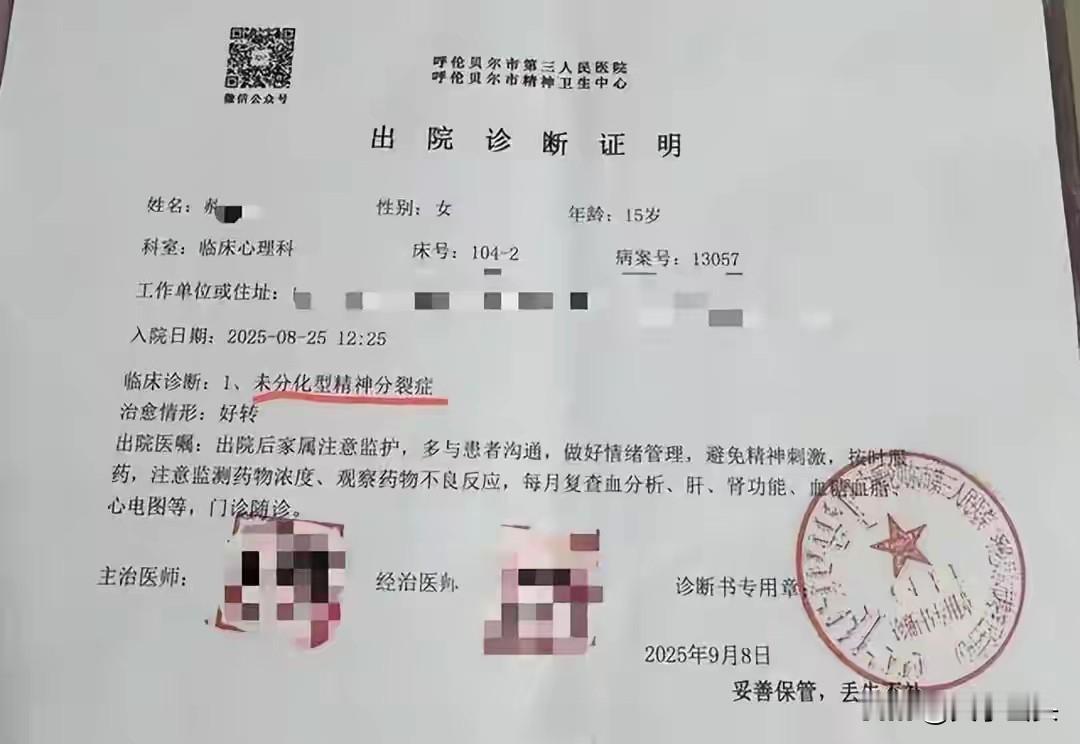

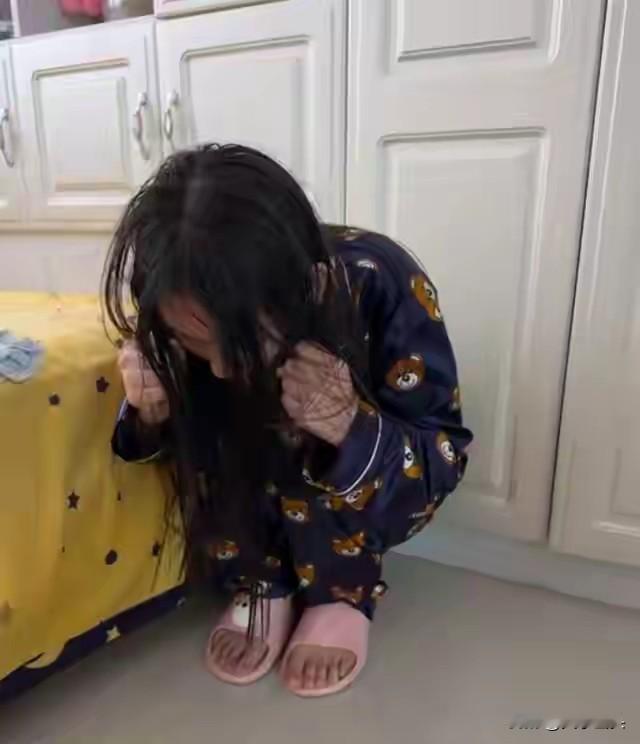

13次殴打,不是操场偶发的推搡,更不是孩童间的口角争执。王女士翻出女儿藏在书包最底层的日记本,6月19日写着“他踢我肚子,说敢告老师就堵我”,7月5日只有歪歪扭扭的“疼”,最后一页干脆被泪水泡得字迹模糊。那些被校方轻描淡写的“冲突”,是小郝每天放学绕三条街躲避的噩梦。 更让人心寒的是求助无门的绝望。第一次被打后,王女士带着孩子的淤青照片找班主任,得到的回应是“孩子间打打闹闹很正常”;第五次殴打后,她冲进校长办公室,校方才勉强让高某写了份没盖章的保证书。直到小郝出现幻听、抱着柱子发抖,被强行送进医院,诊断书上“精神分裂症”五个字刺痛眼球,教科局的认定依然是“不构成欺凌”。 可按《未成年人保护法》定义,蓄意通过肢体手段造成精神损害的行为已符合欺凌要件 ,高某的反复殴打更是精准踩中“恶意攻击、重复发生”的核心特征 。医生明确表示,长期无疏导的欺凌创伤会显著加重精神症状,甚至诱发严重精神障碍 ,这难道不是最直接的伤害证明? 涉事者15日行政拘留不予执行,相当于免于惩戒;而小郝要面对的,是终身需服药控制的病情,是永远中断的中考之路,是家人掏空积蓄的心理治疗。有案例显示,类似精神伤害的赔偿可达数万元,可如今连“欺凌”的定性都成了奢望。 当“不构成欺凌”的结论盖过孩子的哭喊,当施暴者轻松脱身而受害者坠入深渊,我们不得不问:到底要多严重的伤害,才算得上“欺凌”?那些强调“避免标签滥用”的理中客 ,能读懂诊断书背后的绝望吗?如果你是这位妈妈,此刻会怎么做?