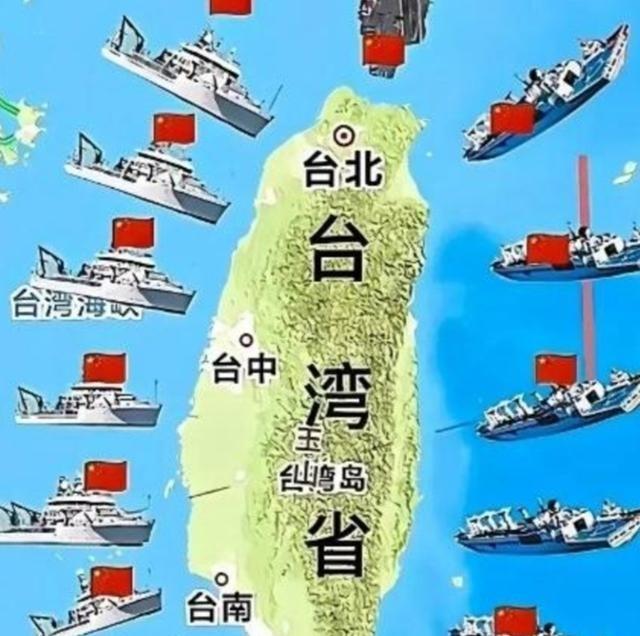

台湾根本没必要打,打它干什么呢?最高明的办法就是围。铁桶阵一摆,让它叫天天不应,叫地地不灵,到那时候,还用动手吗? 两岸经济联系由来已久,自1949年后,台湾逐步转向出口导向型发展。1950年代,美国援助推动基础设施建设,纺织和电子产业起步,出口东南亚换取外汇。1980年代,半导体领域兴起,新竹园区成为核心,芯片产量逐年攀升。1990年代,加入世界贸易组织后,关税壁垒降低,对大陆贸易额开始加速。2010年签署海峡两岸经济合作框架协议,货物贸易协议生效,台湾农产品和电子产品涌入大陆市场。2024年,台湾对大陆出口总额达1507亿美元,占总出口的31.7%,顺差近700亿美元。 这一框架虽为两岸经济正常化提供便利,但也暴露台湾对大陆市场的深度依赖。 协议下,台湾产业获得关税减让,但近年因政治因素,部分优惠逐步中止,如2024年9月起,34项农产品恢复5%至20%关税。 这种联系像双刃剑,一方面拉动增长,另一方面让台湾经济命脉易受外部调整影响。数据显示,台湾对大陆投资占比从2020年的高点43.9%降至2024年的31.7%,但出口仍占大头,半导体和农产品首当其冲。 协议的影响不止于数字,它重塑了两岸产业链布局,台湾企业深耕大陆市场,却也面临地缘风险的隐忧。 台湾经济高度依赖大陆,尤其在出口领域。2024年,台湾总出口4750.73亿美元,其中对大陆与香港出口占近三成,电子零组件和资通讯产品为主力。 半导体产业是支柱,台积电2024年营收超900亿美元,大陆市场订单占比11%,若订单锐减,将引发产能过剩和资金链紧张。 农产品同样脆弱,凤梨、释迦等依赖大陆消化库存。2021年3月大陆暂停凤梨进口后,台湾果农转向日本,但运费高企,利润缩水。 2024年9月,15种水果如芒果、文旦柚取消关税减免,恢复12%至20%关税,预计影响有限但积少成多。 这些调整并非突发,而是逐步施压,旨在让台湾感受到市场准入的紧迫。能源供应更显弱点,2024年台湾能源进口占比95.8%,原油和石油产品占42.45%,液化天然气进口2113万吨,主要来自澳洲和卡达。 海上航道若受管控,电厂和工厂将面临断供风险。这种依赖不是抽象概念,而是日常运转的软肋,围堵策略正通过这些渠道悄然发力,避免直接冲突却直击要害。 旅游业是另一个痛点。2019年大陆暂停团体游后,台湾游客人数锐减70万,损失数十亿新台币。 当年上半年,大陆旅客占来台总数的28%,自由行政策曾拉动消费高峰,但中断后,垦丁和高雄等景区客流下滑。2024年,来台旅客仅恢复到2019年同期的70%,首次访台比例从57%降至46%。 观光业者转向东南亚和日本市场,但大陆游客停留长、消费高,无法完全替代。2025年上半年,台湾出境人数达1416万人次,而来台仅419万人次,观光逆差近900万人次。 这种压力传导到产业链,酒店和餐饮业收入下滑,员工就业受波及。围堵不限于经济,还延伸到文化层面,大陆影视和短视频渗透台湾年轻人生活,2024年超400万人次台湾人赴大陆工作、学习、旅游。 这些互动虽受限,却在悄然拉近人心距离。 美国对台支持看似强劲,实则有限。2024年,美国动用总统拨款授权,提供5.67亿美元军援,主要为防务物资和培训。 同年,又批准2.95亿美元军售,包括指挥通讯设备,但总额远低于两岸经济规模。历史经验显示,美国视台湾为非正式盟友,不会为它与核大国直接开战。 2024财年,美国外国军事融资给台湾15亿美元,但这仅占台湾军费一小部分,且需国会审批。相比之下,台湾对大陆贸易顺差近700亿美元,经济杠杆远超军援。 围堵策略避开军事风险,转而用贸易和文化施压,让台湾在现实中权衡。年轻人是关键,2024年赴大陆就业人数中,30至49岁占比51.3%,男性53.6%。 疫情后,台湾海外工作总人数增至62.1万,但大陆仍占35%。 这些流动带来就业机会,也推动认同感增强。 围堵的精妙在于渐进与可控。2021年以来,大陆针对凤梨、释迦、莲雾等水果暂停进口,2022年扩展到石斑鱼,2024年芒果等15种恢复关税。 这些措施精准打击农业出口,台湾农业部评估影响可控,但累计效应让果农转向东南亚,成本上升。ECFA框架下,台湾享受零关税红利达13亿美元峰值,但近年中止部分减让,塑化业等面临出口壁垒。 能源多元化虽达14国来源,但进口依赖未减,俄乌冲突已暴露供应链脆弱。 文化渗透通过社交媒体和影视,台湾青年对大陆机会兴趣升温,2024年交流人次中青年为主。 这种全方位布局,像铁桶般环环相扣,不需流血,却让台湾政策空间渐窄。长远看,资源匮乏的岛屿难以独撑,回归带来市场稳定和发展空间。