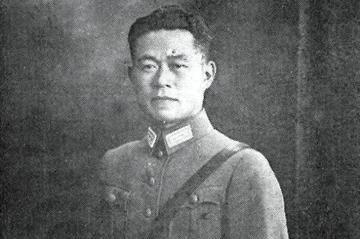

这是1952年在抗美援朝期间,时年32岁的志愿军第39军116师师长汪洋与女友周湘玟在朝鲜龙凤里时被记者抓拍时的瞬间! 那地方是龙凤里,时间卡在一九五二年,朝鲜战场打得最狠的当口。 他是师长,她是他女友,身边子弹声刚歇不久。有人说,那张照片是硬仗之后留下的“喘口气”;也有人说,是命悬一线的岁月里难得的柔软。 可这个汪洋啊,真不是个讲究浪漫的人。 他要真讲情调,早在秦西圩就谈上了,哪儿等到朝鲜战场。那一年是一九四三年,他带着独立第二团冲进秦西圩,和五百多个日伪兵一通硬磕,打完仗一身血,伤口缝了十几针,弹片有六块没拿出来,留他身上跟了他一辈子。 他自己说那次是“打疯了”,硬顶着子弹往上冲。 人家团里后来给封了个“守必紧、攻必克”的牌子,说是他立下的规矩,“打仗不能磨叽,不能扯皮,拿下就得拿下,别给我留活口。” 打仗的规矩,他是拿命试出来的,再往前推几年,他从延安陕北公学出来,刚二十出头,去了八路军一一五师三四四旅六八九团,干过副排长、宣传干事,也当过营教育干事。 他一边写标语,一边操枪练兵,白天贴大字报,晚上在山沟子里掏窝点。 后来在皖南事变之后,他又转到了新四军那边,改头换面了叫作“二十九团”,可打的仗没变,仗还是那仗,子弹还是那子弹。 他在淮海那边转战过一阵子,连五庄、叶圩子、石塘、淮阴……都留过他的脚印和血迹。 一九四二年底,日军搞大“扫荡”,他钻进东海、灌云、沭阳那些个泥泞水田里,靠着一口气跟敌人玩猫鼠游戏。有时蹲水沟一天一夜,就为了盯住敌人一个补给点。 他说那时候最怕不是冷,不是饿,是没人送情报,一旦断了线,整个团就得跟着瞎转。 可真正把他打出名的,还得说是东北那一仗。 一九四八年,他当上了东北民主联军第二纵队第五师的参谋长。 义县那个地方,敌人据得紧,他看了地形三天三夜,抹着脖子说:“拼吧!咱就挖。”不是象征性挖几锹土,是整整七千三百多米的交通壕,一锹一锹往前推,推了十一个小时。 最后在突击那一刻,部队从沟里呼啦一下子钻出来,像地皮下面冒出的人影,突突几下就给敌人干懵了。一口气攻下义县,打垮了四千三百多个敌人。 仗一打完,他还不让人歇,说“总结经验,写条子,照章推广。”他琢磨出六条战法经验,给东总一报,东总也不含糊,原样照抄发给各纵队,叫“下次攻锦州都照这规矩来”。 果然,锦州一仗打下来更顺溜。 他安排部队挖了三千米壕沟,连人带炮都藏进去,把突击出发点压到了敌人鼻尖底下——六十米。第五师一响口号,五分钟就突破防线。 那场仗,整整打了二十来个小时,最后把敌人八千多人一锅端。东总后来提起第五师,咂着嘴说:“这师有股子朝气,是头等主力。” 他还不光在战场上动脑子,关键时候,也得担得住事儿。 一九四九年冬天,毛主席要去苏联访问,动静得保密到家。谁来负责沿线的安保?不是找中央警卫团,而是叫他这个东北军区警卫师师长带队,整条铁路线,哪儿有暗哨、哪儿有嫌疑人,他门儿清。 后来任务圆满完成,他一句都没提,像什么都没发生。 朝鲜战争一打响,他那第一一六师第一个跨过鸭绿江。 两百八十五次战斗,他带着部队打得干脆利落。一万多个敌人被打倒,光美军就有五千五百多人。 飞机打了九十多架,坦克打瘫了一百多辆,连火炮都收了上百门。 第一次围歼云山,他说:“别讲套路,别搞套路。两个团,一口气正面突击;另一个营,从旁边穿进去。”结果呢?云山成了志愿军的开门红,美军骑兵第一师的脸在云山丢了个干净。他还说了句:“这仗,打出志愿军的名头了。” 第二次打上草洞,他连打带劝,逼得一个黑人连整建制举手投降。 消息传到美军统帅部,那帮老美都炸了锅,没几天就宣布废除种族分编制度。这一仗,不只打人,也打制度。 一九五一年一月,他又带队冲进汉城,两天后渡汉江,继续向三七线推进,一口气顶了百来公里。志愿军总部给通报表扬,说第一一六师是最早突破三八线、打得最远的队伍。 可他从不显摆。 一九五二年十月,被任命为第三十九军参谋长,回国后一路往上调,干到北京军区副司令员。文革后,他还去第七机械工业部当了部长。 一九六四年,他被授予少将军衔,身上的勋章也一堆,连朝鲜那边都给了他两枚二级自由独立勋章。 他不是写诗的,可后来倒真写了本书,叫《十次突击》。 全是战场上的实录,没有修饰,也没虚言。有人看了说“太硬”,他说“软的都死在壕沟里了,留下来的都是铁血人。” 二〇〇一年四月十七日,他走了,走得干净。 北京,八十二岁。他没留什么遗言,只留了几本旧书、一摞勋章,还有那张在龙凤里的老照片。那个定格的瞬间里,他站着,她也站着,俩人都没说话,风吹动她的头发,也吹起他军帽的边角。 那张照片说不上多珍贵,却让人记得住一个人,记得住那些年的风声和火光。