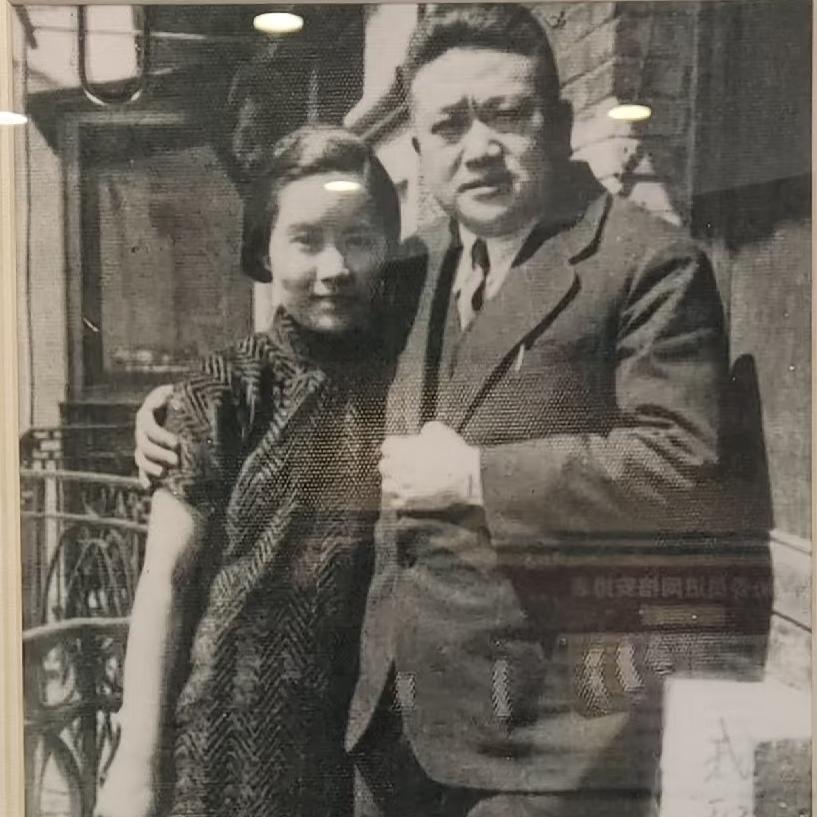

[微风]1955年冬天,35岁的张爱玲与64岁的胡适相约在纽约街头,本想寻求胡适接济的张爱玲,发现两个人同样落魄。胡适一家挤在简陋狭小的公寓里,张爱玲也只能申请住到“救世军”的难民营。 胡适因为向往自由主义也凭着文人的骨气,在1949年选择去了美国,张爱玲则是在香港进退两难时,收到了胡适的亲笔信,这让她看到了希望。 张爱玲从少女时期就看《胡适文存》,连研究《红楼梦》的思路都受他影响,当胡适称赞她的《秧歌》“平淡而近自然” 时,这封信对她来说就像一张去美国的 “船票”。 他们以前都是各自领域的核心人物,胡适是受人尊敬的北大教授,张爱玲是上海滩最有名的女作家,但到了美国后,过去的光环都被现实磨灭了。 张爱玲按地址找到胡适家,看到的不是想象中的大师住所,而是纽约东城一间又小又旧的公寓,这位以前在中国学界很有话语权的人无奈地告诉她,给杂志改稿子还要看编辑的脸色,一点尊严都没有。 胡适的窘迫随处可见:朋友想送他一套两千册的丛书,他因为家里实在放不下而拒绝;学生唐德刚来看他,他只能用一盘全家人赖以生活的鸡蛋招待。 看到胡适这样,张爱玲把原本想说的求助话咽了回去,她自己的日子也很不好过,不久后就住进了条件很差的 “救世军” 难民营。 胡适曾去难民营探望过张爱玲,在那样的环境下,两位文化名人见面,更像是在底层挣扎时互相认出彼此。 感恩节前,胡适邀请她去吃火鸡,这顿饭对胡适来说可能要花很多钱,对张爱玲来说,却是很难得的体面,但最后因为她生病,饭局没成,这就像一个象征,属于过去时代的体面再也找不回来了。 纽约街头的那阵风,后来真的成了一个很准的预言,张爱玲从胡适的落魄里,清楚地看到了自己未来的生活。 这位以前能指点学界的领袖,后来成了随时可能被替换的图书管理员,为了生活不得不低头,而这一切,和张爱玲之后几十年的生活几乎一样。 她嫁给了同样穷困的美国作家赖雅,与其说这是爱情,不如说是两个漂泊的人互相依靠,婚后赖雅中风瘫痪,张爱玲只能靠拼命写稿赚生活费和医药费,她母亲在英国病危时,她连一张回国的机票钱都凑不出来。 胡适晚年去了台北,最后在清贫中去世,来吊唁的人看到他简单的住处都很惊讶,张爱玲则一步步走向了预言的结局,晚年变得非常孤僻,因为怀疑屋里有跳蚤,竟然搬了一百多次家,最后独自死在公寓里,几天后才被发现。 主要信源:(人民文学出版社——张爱玲全集)

飞天虎

离了祖国啥也不是!