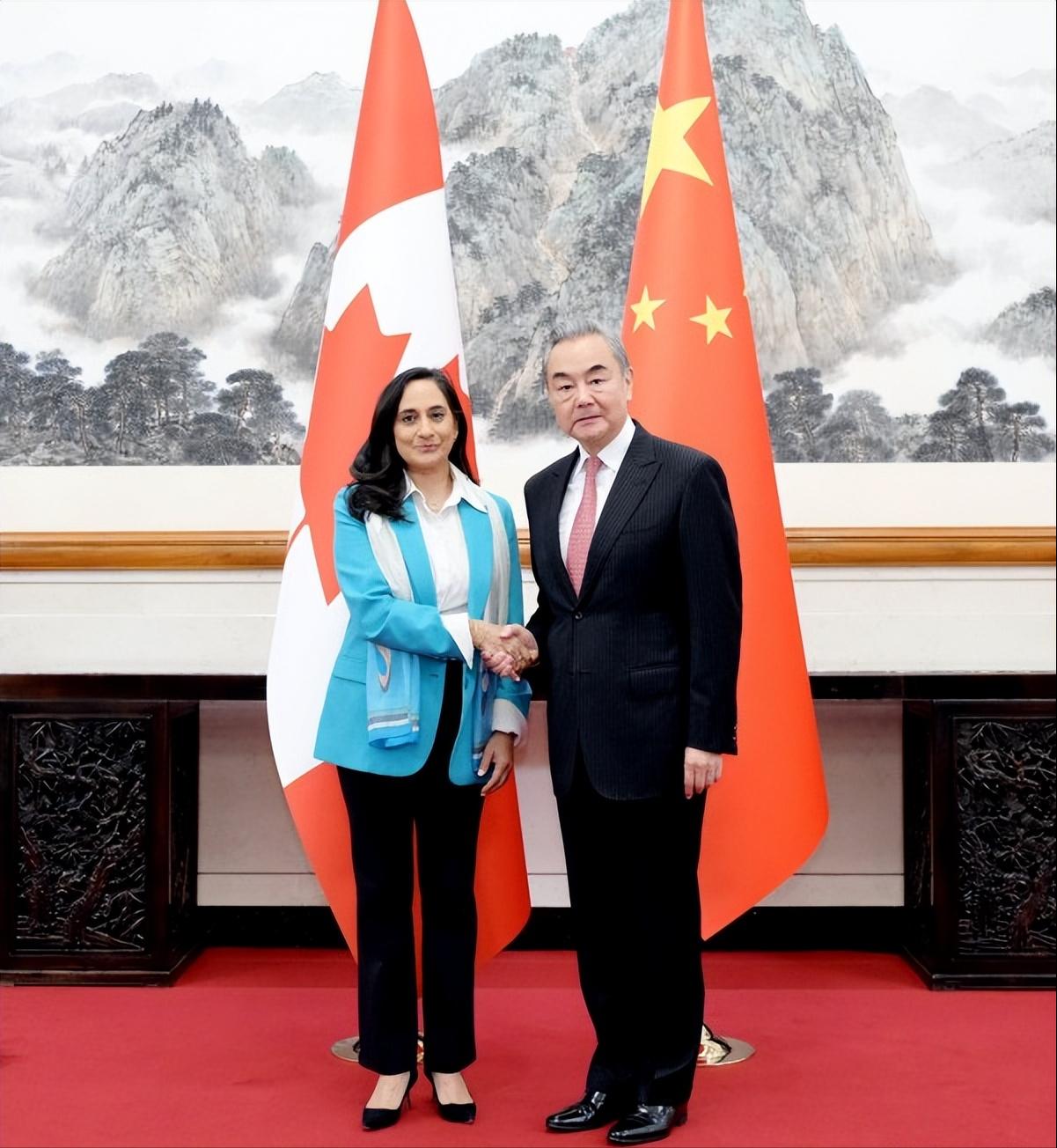

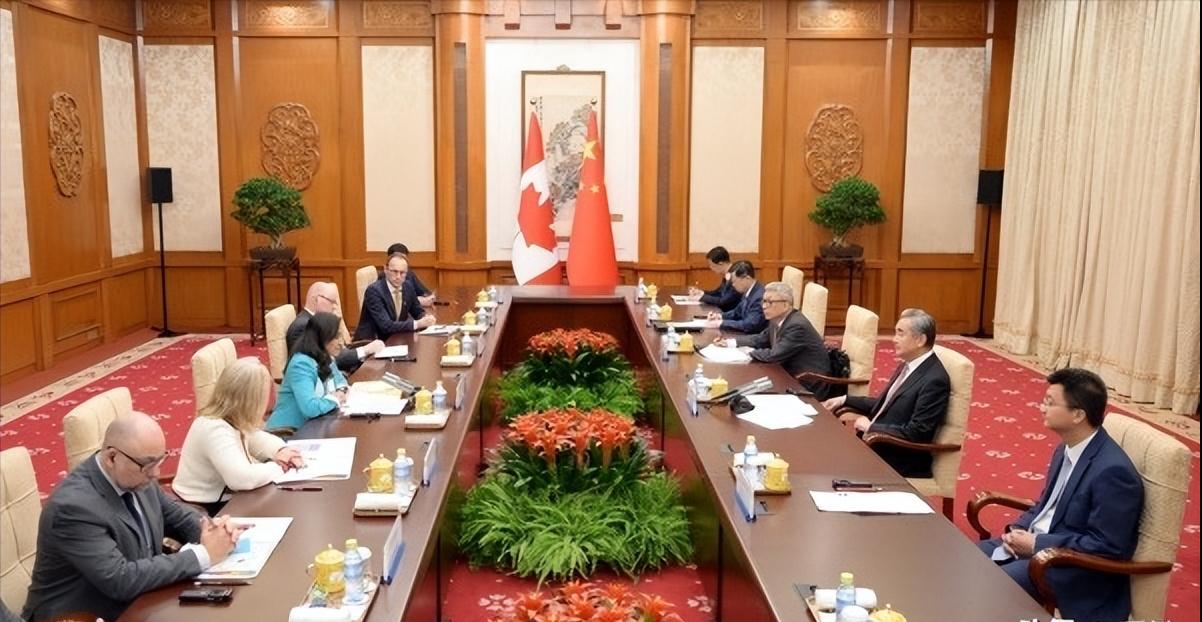

这次中加外长会谈就像两个多年没联系的老朋友突然在茶馆偶遇,一聊发现居然有这么多共同话题,一拍即合决定多走动走动。 双方这次能谈得这么顺利,背后其实藏着不少“小心思”,先看经贸这块,两国简直是天造地设的CP。 2024年中加双边贸易额都飙到1333亿加元了,同比涨了6.1%,这相当于每天都有价值3.6亿加元的商品在两国之间飞来飞去。 加拿大的油菜籽、牛肉、钾肥在中国市场卖得火热,而中国的电子产品、汽车零部件也成了加拿大超市和工厂的常客。 更绝的是,加拿大去年对华出口居然罕见地出现了顺差,这让那些天天喊着“对华脱钩”的加拿大政客们脸上有点挂不住,毕竟真金白银的好处摆在那儿,老百姓可不管你意识形态那一套。 再说说农业合作,这简直是“小土豆撬动大产业”的典范。内蒙古的农民现在种的马铃薯种薯有不少是中加合作的成果,像“中加10号”淀粉含量能达到18%-20%,比普通品种高出一大截,种出来的土豆做成薯条都更脆更香。 更神奇的是,白城农科院和加拿大合作搞的燕麦育种,20多年培育出23个新品种,从新疆到黑龙江都在种,连西藏的牧民都能吃上营养丰富的燕麦青贮饲料。 这些合作让中国农民的腰包鼓了起来,也让加拿大的农业科技找到了用武之地。 旅游这块更是热闹。 中国去年开始对加拿大游客推出过境免签政策,从海南到北京,54个国家的游客都能享受240小时免签待遇,加拿大游客来中国玩就跟串门一样方便。 加拿大旅游局的数据显示,今年前8个月中国到加拿大过夜旅客已经有19.1万人次,而且每个月都在刷新纪录。 更让人期待的是,明年1月中加航班要从每周10班增加到30班,到时候去黄刀镇看极光、去班夫国家公园徒步的中国游客估计要把加拿大的酒店都订满了。 加拿大的地接社都开始自己盖酒店了,毕竟谁不想在落基山脉边开一家推窗就能看到极光的民宿呢? 能源合作则是双方的“压舱石”。 加拿大的石油和天然气对中国来说就像及时雨,去年跨山输油管道扩建后,中国成了新增产量最大买家,每天有几十万桶加拿大原油通过管道源源不断地流向中国炼油厂。 更厉害的是,加拿大的液化天然气(LNG)也开始漂洋过海来中国了,首艘装载16万立方米LNG的“武当号”货轮从基蒂马特港出发,这一趟就能满足中国一个中等城市一个月的天然气需求。 在新能源领域,加拿大的氢能技术和中国的电动汽车产业正好互补,说不定过几年满大街跑的氢燃料电池车就是中加合作的产物。 科技合作这块虽然低调,但含金量十足,中加在核能领域的合作已经有几十年历史了,秦山核电站的CANDU反应堆项目合同金额超过40亿加元,堪称“科技联姻”的典范。 最近两国又在绿色建筑领域搞出了新花样,加拿大木业集团和中国国创中心合作推广现代木结构建筑,用加拿大的木材在中国盖起了低碳环保的高楼大厦,既减少了碳排放,又让中国消费者体验到了北美风格的居住环境。 在电动汽车领域,虽然之前有点小摩擦,但双方已经开始坐下来谈了,加拿大政府也启动了对华电动汽车关税的审议程序,毕竟谁也不想错过中国这个全球最大的电动汽车市场。 人文交流更是把两国关系推向了新高度,最近在加拿大安大略省举办的壤巴拉唐卡艺术展,让加拿大观众近距离领略了藏族传统艺术的魅力,50多幅精美的唐卡不仅展现了佛传故事,还融入了现代艺术元素,连加拿大总理卡尼都特意发来贺电表示赞赏。 教育领域的合作同样火热,中加学者交换项目每年都会选派100多人次的学者互访,清华附中和加拿大玛格丽特女王学校的学生交流活动更是让人感动,加拿大学生住在中国家庭里,跟着房东学包饺子、写毛笔字,离开时都舍不得走了。 这种“接地气”的交流比任何外交辞令都更能增进两国人民的友谊。 不过,再亲密的朋友也会有点小矛盾。 加拿大国内总有那么一小撮人喜欢在人权、新疆等问题上挑刺,就像饭桌上突然飞来一只苍蝇,让人膈应。 但这次会谈双方都很默契地把这些分歧暂时放在一边,先把能合作的事情敲定。毕竟在全球经济下行的大环境下,两国都需要对方的支持来渡过难关。 加拿大需要中国的市场来消化过剩产能,中国则需要加拿大的资源和技术来实现产业升级。这种“务实主义”的外交策略,才是真正对两国人民负责的态度。 总的来说,这次中加会谈就像一场及时雨,让两国关系在经历了几年的干旱后重新焕发生机,从大豆到天然气,从旅游到科技,双方在六大领域的合作都取得了实质性进展。 虽然前方可能还会有一些小插曲,但只要双方秉持“相互尊重、互利共赢”的原则,中加关系这艘大船一定能在波涛汹涌的国际形势中稳步前行,为两国人民带来更多实实在在的好处。毕竟,在这个充满不确定性的世界里,合作永远比对抗更有意义。

钰南

你就是个小孩啊!加拿大又不是不干翻脸不认人的事!

大牛

小矛盾?你看看这几年加拿大对中国都干了些什么。

ray20598 回复 10-21 06:36

那些事情都是上一届美国政府时加国政府搞的,现在老特米国优先,加国也要打自己的算盘了。

fuda JIANG

翻书一样的脸听听好了

华夏风暴

中国是以面向未来的态度和各国打交道的,国际杂音终将过去,中国和世界各国合作共赢的美好未来必将到来。

墨鱼蛏子

“连西藏的牧民都能吃上营养丰富的燕麦青贮饲料。”你特么是不是天天吃还没吃够?