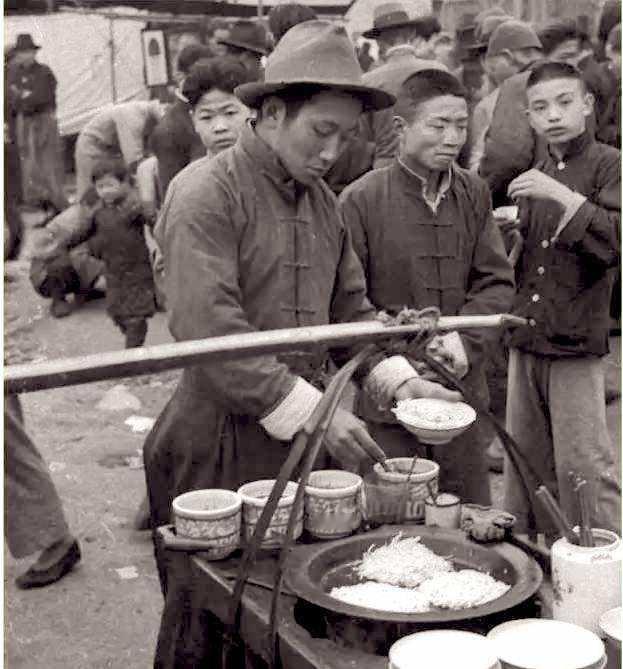

1949年,谢晋元的遗孀向陈毅要了一个房子,陈毅就把吴淞路466号送给她,几天后,有人举报:她带了七八个年轻男人住进去,行为很可疑。 1949年10月,上海市政府收到一封举报信:“吴淞路466号住户凌维诚,带七八个年轻男子同住,昼伏夜出形迹可疑!”市长陈毅见信后眉头紧锁,批示“速查”。 可调查结果出炉时,所有人都红了眼——那些“可疑男子”,是谢晋元牺牲后留下的部下遗孤。这桩风波,藏着烈士家属的坚守与新中国的温度。 很多人只知谢晋元率“八百壮士”死守四行仓库的壮烈,却不知他1941年被叛徒刺杀后,遗孀凌维诚的日子有多难。 谢晋元牺牲时,凌维诚带着5个孩子(最大12岁,最小仅2岁),在日伪统治的上海隐姓埋名。为了糊口,她变卖首饰开了家小杂货铺,却常遭汉奸骚扰,只能频繁搬家。 更沉重的是“责任”。谢晋元率部退守孤军营期间,不少士兵牺牲或失踪,部分上海籍烈士的子女无人照料。 作为团长家属,凌维诚主动承担起照料责任,前后共接收了5名烈士遗孤。抗战胜利后,国民党当局虽发放过抚恤金,但数额微薄,远不足以支撑10口之家的开支,她只能带着5个亲生子女和5个遗孤,挤在10平米的阁楼里,冬天连炭火都烧不起。 1949年上海解放,凌维诚通过街道向政府反映住房困境——不是“要房”,是求一个能容下10口人的安身之处。 更不为人知的是,政府还按政策给予了两项优待:一是安排凌维诚在上海市妇联担任干事,月薪30万元(旧币,约合今30元),足以覆盖全家基本开支;二是将5个遗孤送入上海公立学校,享受学费全免、生活费补助的待遇。 这些安排并非“特批”,而是1949年上海推行的《烈属优待实施细则》的常规内容——至1949年底,上海已为217户抗日烈士家属解决住房问题,凌维诚是其中之一。 陈毅的考量远超“安置”本身。1949年的上海,残余特务频繁制造谣言,称“共产党不重视英雄”。妥善安置谢晋元家属,就是最有力的回应。 他在批示中写道:“让英雄的家人安居,就是让百姓安心。”果然,凌维诚入住后,周边居民得知她是“八百壮士”团长的遗孀,纷纷主动帮忙,一度传为美谈——这也是后来举报信显得突兀的原因。 举报信的背后,不是恶意,是特殊时代的“信息差”与“安全感缺失”。1949年11月的上海,刚破获两起特务纵火案,市民对“陌生男子聚集”格外敏感。 凌维诚入住后,7个遗孤正值青春期,白天上学,晚上在家复习,偶尔会一起讨论功课,被不了解情况的邻居误认为“可疑聚会”。写举报信的是位退休老工人,他在信中坦言:“怕给街坊惹祸,若真是好人,我愿登门道歉。” 调查过程充满温情。负责核查的民警是土生土长的上海人,对“八百壮士”的事迹耳熟能详。他一进门就看到墙上悬挂的谢晋元戎装照,再核对凌维诚出示的烈士证明书和遗孤收养登记材料后,当即明白了原委。 没有批评任何人,反而召集附近街坊开了场小型说明会,让凌维诚讲述谢晋元死守四行仓库的事迹,也介绍了抚养遗孤的经历。那位写举报信的居民听完后,特意上门向凌维诚致歉。 凌维诚的坚守不是孤例。1950年,“八百壮士”幸存者杨根奎生活困顿,找到凌维诚寻求帮助,凌维诚将其暂时安置在家中。街道得知后,依据烈属及退役军人优待政策,为杨根奎安排了力所能及的工作。 在凌维诚影响下,她的儿子谢继民后来长期从事退役军人优抚工作,女儿谢雪芬成为小学教师后,始终资助贫困学生——英雄的家风在坚守中传承。所谓“陈毅特批”并无权威史料佐证,实际是基层按政策落实优抚待遇的体现。 还有个细节能体现时代温度。1951年,吴淞路附近规划修建马路,按初步方案需拆除部分民居。施工单位核实住户信息时,发现此处是谢晋元家属住所,为尊重英雄家属,主动调整施工方案绕行。 这件事被《解放日报》报道后,引发积极反响,上海不少工厂自发组织“关爱烈属”活动,为困难烈属检修房屋、赠送生活用品。这种对英雄的尊崇,成为建国初期凝聚社会共识的重要力量。 吴淞路466号见证了烈属的坚韧,也承载着城市对英雄的敬意。凌维诚在此居住至1980年代,抚养的5名遗孤均顺利长大成人,其中2人投身国防事业,延续了烈士的报国情怀。 需澄清的是,该房屋并未捐赠为“烈士事迹陈列室”——根据上海城市档案记载,凌维诚晚年按政策置换了更适合养老的住房,原房屋后续纳入城市更新规划,但它承载的“尊崇英雄”精神一直流传至今。 回望1949年的那场举报风波,我们看到的不只是一桩小事的圆满解决,更是一个新生政权的执政智慧:它懂得英雄的价值,更懂得守护英雄的温度;它能直面群众的疑虑,更能用真诚化解隔阂。 一间房子,装下的不仅是12口人的生活,更是一个民族对英雄的铭记——这种铭记,从来不是挂在嘴上的口号,而是藏在柴米油盐里的坚守与关怀。