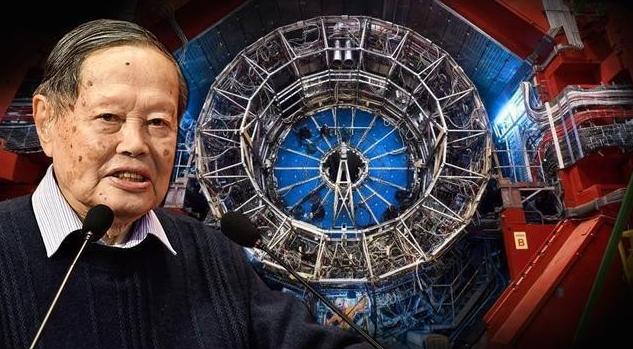

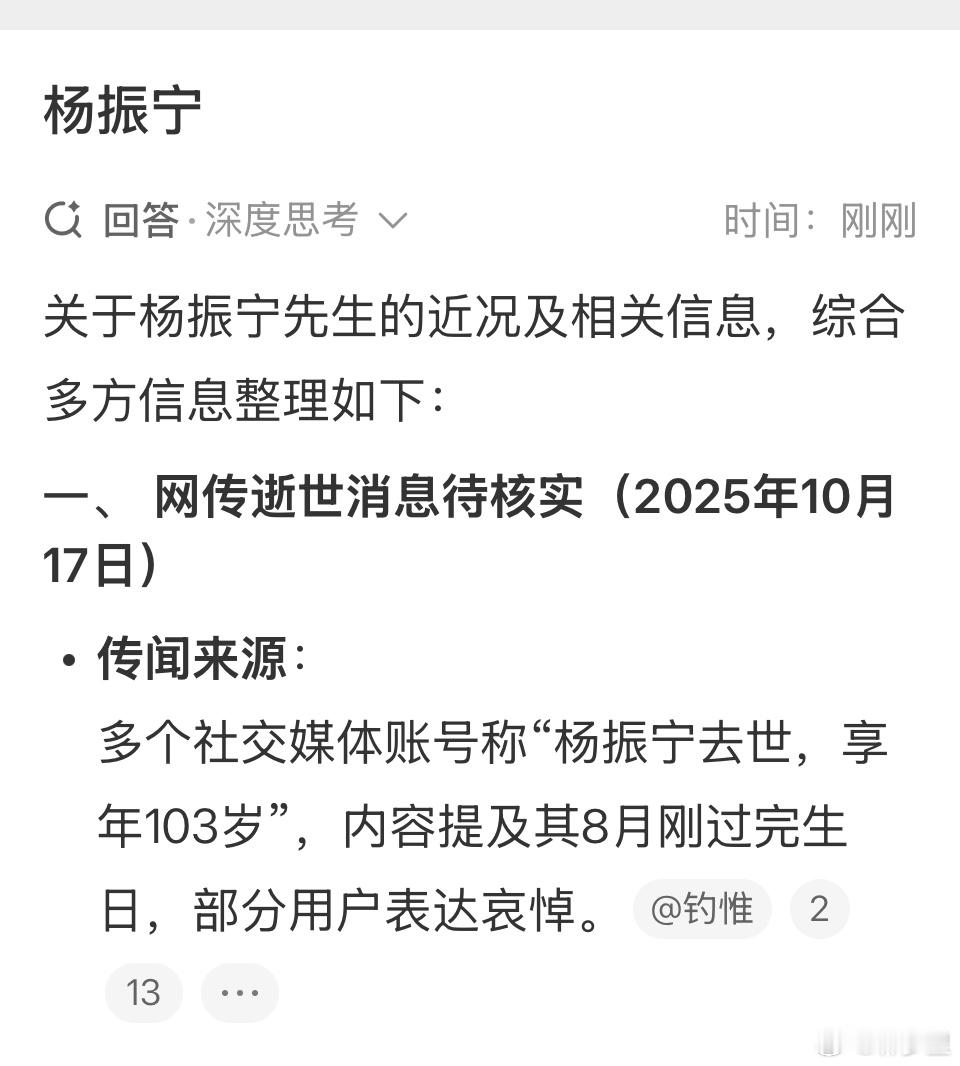

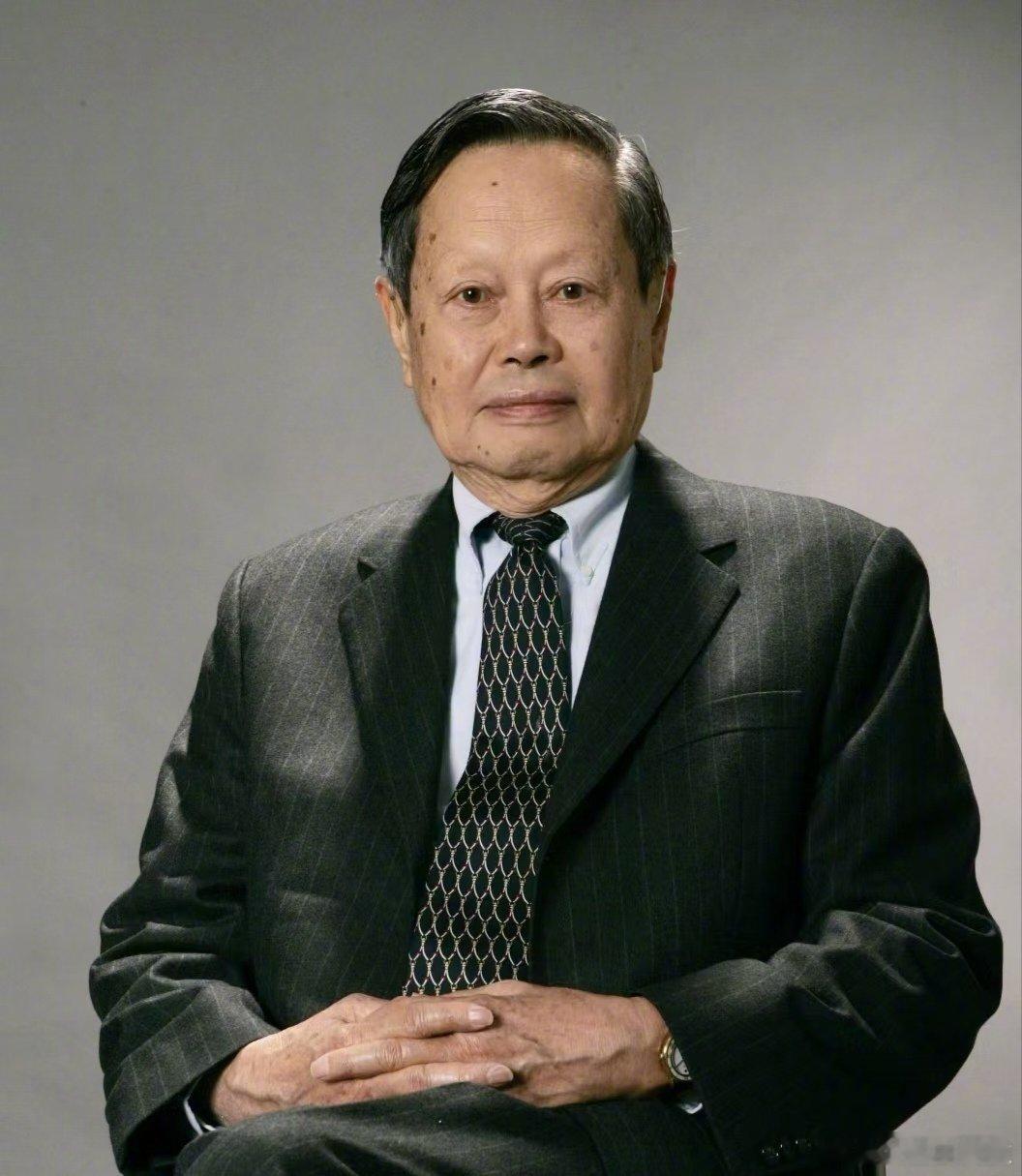

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做嫁衣,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的钱花在刀刃上!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” 两个重量级人物,一个是拿了诺贝尔奖的杨振宁,一个是中科院院士、粒子物理领域的领军人物王贻芳,围绕着是否该建中国自己的大型环形正负电子对撞机,站在了完全不同的立场上。 那时候谁也没想到,这个看上去只跟科学家有关的争论,背后其实牵扯的是中国未来几十年的科技路径。 先说说这台对撞机,名字听着复杂,其实通俗点说,就是个能让粒子在极高能量下互相撞击的“超级显微镜”。科学家通过这种方式可以研究物质最基本的结构,探索宇宙运行的终极规律。 欧洲已经有了著名的LHC(大型强子对撞机),美国之前也搞过一台,后来因为资金问题中途叫停。 中国提出要建的是一个比欧洲LHC还要大一圈的版本,预期花费高达两千亿人民币,这个数目一出来,立马成了舆论焦点。 王贻芳是中科院高能所的前所长,他认为这台对撞机是中国从“跟跑”变为“领跑”的关键一步。他的逻辑很简单,中国的基础科学已经积累到一定程度,再不往更高层次冲刺。 就可能永远只能跟在别人后头。他曾经在多个公开场合表示,中国已经有了建设这类大型科学装置的能力,错过这次窗口期,未来可能再也没有这样的机会。 他甚至用了“落后三十年”这样的强烈词语,来警示社会对基础科学投资的紧迫性。杨振宁则站在了完全相反的方向。 他不是反对科学探索,而是质疑这个项目的时机和成本效益。他在多个公开场合表达了类似看法,认为中国当前的科研体系和基础教育仍有很多短板。 2000亿砸下去,不一定真能带来原始创新的突破,反而可能成为一种资源浪费。他还提到一个关键点,即便这台对撞机建成,未来的研究成果也很可能被外国团队主导。 中国科学家的话语权未必能提升多少。这个看法在当时引发了不少争议,但也让很多人开始认真思考,钱该怎么花才最值。 其实,这场争论最有意思的地方是,它并不是一个“谁对谁错”的问题,而是两种完全不同的科研发展观在碰撞。一个是“先把地基打牢”,另一个是“必须造高楼”。 而这两种思路在中国其他行业也经常出现,比如芯片产业,是不是先做成熟工艺,再冲刺先进制程?又比如人工智能,是不是先把基础模型搞扎实,再去谈全球竞争? 可以说,这次对撞机之争,其实是中国在走向科技强国道路上的一个缩影。这事后来没出官方定论,但也没有就此搁置。 中国高能物理界依旧在推进相关预研,甚至在河北选好了初步地址。2023年,中国科技部的一份公开文件中还提到要加强对重大科技基础设施的布局,其中就包括高能粒子装置。 说明虽然争议还在,但国家层面并没有完全否定这件事的必要性。只不过节奏可能比当初设想的慢了一些,也更加谨慎。 如果往前看,还有个历史背景值得一提。上世纪九十年代,美国本来也要造一台比现在LHC还牛的对撞机,叫SSC,结果因为资金和政治问题,项目被国会砍了。 当时很多美国科学家都说,那是美国物理学的“滑铁卢”。后来欧洲抓住机会搞出了LHC,现在全球最前沿的粒子物理研究基本都靠它在推动。 这件事让很多中国科学家警醒,觉得这类装置不能完全靠别人,自己不上马就可能永远落后。 参考资料:中国青年网《杨振宁反对建超大对撞机中科院专家反驳:机遇难得》