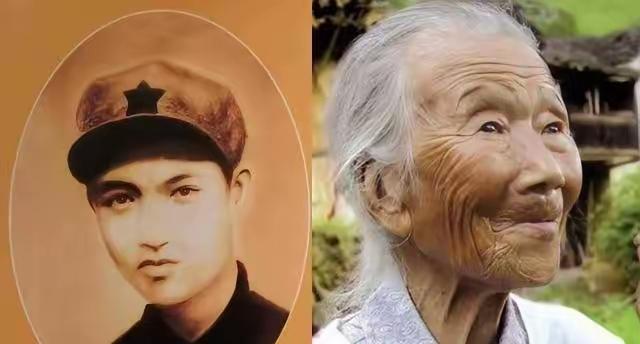

江西一奶奶为等红军丈夫守了70年,最后也没等到。1928年新婚3天,丈夫李才莲离家闹革命,留了张纸条写“等着我,一定回”。她信了一辈子,每天给空床叠被、饭桌摆两副碗筷,门框刻不下就去老樟树上刻年数。后来有人说人牺牲了,她不信,拒绝登记烈士家属,也不要抚恤金。98岁临终前还在念“我去找你”。一件蓝布衫洗得发白,陪她到最后一刻。这哪是等一个人,是把一句话活成了一生。 那张泛黄的纸条像枚钉子,将她的整个人生牢牢钉在1928年的春天。三天的婚姻要用七十年来偿还,这笔账怎么算都是蚀本买卖。可她偏偏把蚀本生意做成了传奇。 老樟树上的刻痕是最残酷的日历。每道刻痕都在嘲笑现代人朝三暮四的爱情观。如今的情侣连等对方下班十分钟都要抱怨,她却用两万五千个日夜打磨一句承诺。 拒绝烈士抚恤金的举动令人震撼。这根本不是倔强,而是她与时代最后的抗争。领了抚恤金就等于承认丈夫已死,那她的等待就成了笑话。她宁愿守着虚无的希望,也不要真实的绝望。 那件洗得发白的蓝布衫,分明是爱情的铠甲。七十年的风霜雨雪都没能穿透这件衣衫包裹的执念。现在的姑娘们总说“衣橱里永远少件衣服”,她的衣橱里却装着整个时代的深情。 我们这代人总在计较感情里的得失比重。约会软件教你三句话判断对方价值,情感博主教你怎么在关系里占据上风。所有的技巧在她面前都显得如此可笑。 她等的早就不只是那个人了。等在岁月里发酵成信仰,变成对抗虚无的生命姿态。当整个村庄都在拆迁改建,只有她的等待如同丰碑。 其实李才莲1934年就牺牲在了铜钵山。历史档案里冷冰冰的记载,与她饭桌上永远多摆的那副碗筷,构成这个时代最心酸的对话。她知道真相吗?或许知道,只是不愿醒来。 这种近乎偏执的坚守照见了我们的贫瘠。当爱情变成可以滑动匹配的消费品,她的故事就像从历史裂缝里漏出的月光,温柔地嘲笑着这个速食时代。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。