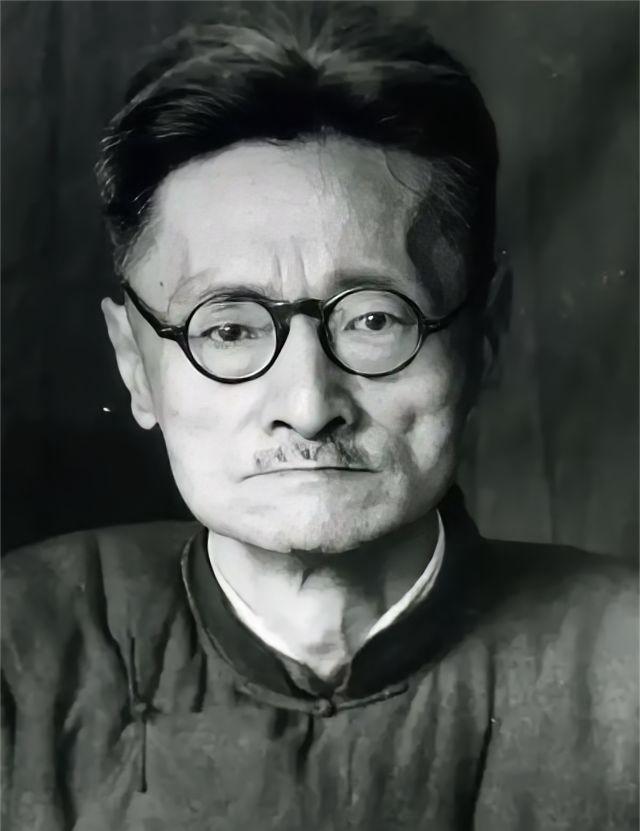

1949年,身为重庆市市长的杨森,命人秘密将自己的亲侄女带到一处偏僻的林场,用白绸将她的头蒙住,活活勒死,并抛尸荒野。 国民政府的最后一块阵地岌岌可危,军警系统人心浮动。就在这个节点,关于“市长杨森命令杀害亲侄女”的传闻开始在坊间流传。故事残酷又离奇,说他用白绸勒死侄女,理由至今没人能说清。几十年过去,这个版本被写进各类民间秘史,越传越离谱。可当史料一一被翻出,所谓命案像雾一样散开,露出真实的杨森——一个活在时代夹缝中的军阀。 杨森出身四川仁寿,1884年生,家境清贫。年轻时入川军当兵,靠一手过硬枪法一路升迁。辛亥革命后,他在刘湘麾下立功,掌握川中数万兵马。民国军阀割据,杨森凭胆识与手腕在四川自成体系。上世纪三十年代,他被任命为四川省政府委员,又兼任陆军中将。掌权时期,整顿军政、修筑公路、开设学校,这位军阀外表粗豪,却格外注重名声。 抗战爆发后,杨森被任命为第三战区副司令,镇守西南大后方。重庆成了陪都,他在城中设防空司令部,负责疏散和治安。重庆大轰炸最猛烈的那几年,杨森多次督战抢修,留下“防空洞市长”的称号。那时的重庆是战火中的堡垒,也是谣言的温床。人们在恐惧里找出口,军政人物的传闻便四处滋生。 1945年抗战胜利,杨森迎来政治高峰,被任命为重庆市市长。那几年他手握实权,军、警、财政都归一人调度。城市重建、社会安置、金融复苏,全压在他肩上。档案显示,他主持修建嘉陵江防堤、扩建防空体系、筹粮援前,行事果断。但也有人说他骄横跋扈、家族势大。正是这种两极形象,为后来的“家族命案传说”提供了肥沃土壤。 到1948年,国民政府节节败退。重庆成为最后防线,杨森奉命维持秩序。局势崩溃时,政府内部矛盾剧烈,撤退名单、物资转运、亲信调度,全乱作一团。杨森忙着安排家眷撤往西昌和昆明,重庆城陷入恐慌。就在这个阶段,民间口耳相传出“杨森杀亲侄女”的故事,说侄女不肯随军撤离,被视作叛逃隐患。查阅当年的《重庆市志》和《重庆日报》档案,并无此案记录,也未有任何司法或军法文档显示杨森涉及谋杀。 1949年11月27日,重庆解放。杨森率残部南撤,途中先至西昌,再转昆明。其后辗转缅甸、泰国,最后落脚台湾。此时的杨森已无兵无权,旧部大多被整编。1950年后,他在台北安身,远离政治圈。公开资料显示,他曾出版《杨森回忆录》,详细记述抗战与重庆时期政务,通篇未提及所谓“侄女命案”。台湾媒体报道他在台期间热衷佛学、书法,性情平和,与佛光山的星云法师多次往来。 传闻并未消失。上世纪九十年代,一些通俗历史书与“民国奇案录”类读物开始把杨森写成“手刃亲属的冷血军阀”。这些故事没有案号,没有目击者,却充斥情节细节,像电影剧本。随着互联网普及,短视频和自媒体又将其重新包装成“民国禁忌档案”。有的版本甚至说侄女曾掌握杨森贪腐证据,被灭口;有的说牵扯情感纠葛。几乎每一个版本都在迎合公众的猎奇心理。 2021年,重庆党史研究会发布《辨伪与考实——民国川军逸闻再考》,其中专门提到这起传闻,确认“无史料支持”。书中列出三份权威文献:《重庆市志·人物卷》《四川通志·人物志》《民国人物大辞典》,均未记录此案。研究者指出,所谓“杨森杀侄女”源于民国秘史文学的模板化虚构,类似“张作霖怒杀侄子”“杜月笙灭口家仆”的通俗桥段。 在台湾的晚年,杨森的生活与早年的戎马岁月判若两人。他每日抄经、研书、画兰竹,自称“罪业深重,当修心”。1977年病逝台北,享年93岁。台湾《联合报》讣文称其“川军宿将、抗战功臣”,未提任何争议。后人回望,他的名字仍被贴着“军阀”标签,但史料中的杨森,是一个复杂的人:有野心,也有信仰;有血性,也有算计。 传闻背后的真空,往往比故事本身更说明问题。历史学家在《澎湃新闻·史料频道》的一篇文章中写道:“谣言之所以长久,是因为人们希望在权力与道德的缝隙里找到报应的快感。”杨森的命运起伏、家族庞杂、行事强势,让这种传说更容易生根。可在真实的史料中,他的确没留下命案痕迹。那些自媒体文章里白绸蒙头的戏码,只存在虚构的舞台上。 权力人物被神化或妖化,都是后人叙事的一种投射。杨森的故事被反复演绎,也提醒人们,历史不是猎奇剧本,而是一面镜子。镜子里的人或许并不完美,但也不该被想象替代。