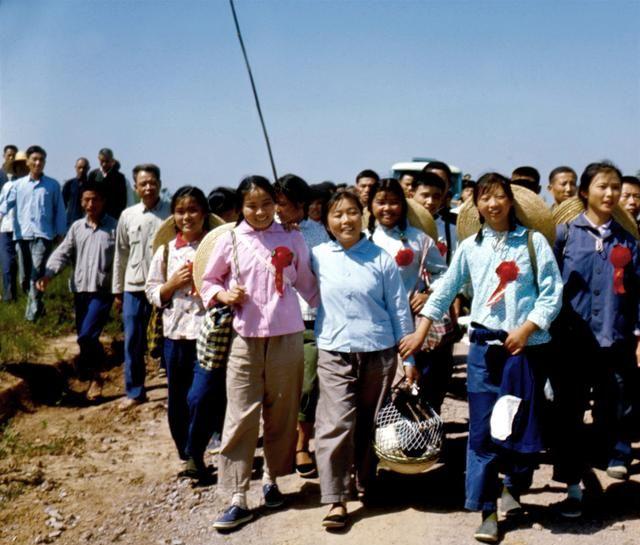

1982年,一封出自一位31岁女知青之手的信件,悄悄送到了中央办公厅。那一年,知青返城热潮已渐平息,但成千上万返城者在户籍、工龄、养老等现实问题上依旧举步维艰。那封信没有花哨标题,也没署职务头衔,只写了几个字:“知青的工龄,应算在国家账上。”这句话后来被写进了中央文件,影响了八千万人的命运。 知青上山下乡运动让无数青年从城市走向农村。那些被称为“建设者”的年轻人,在北大荒、云南、西藏、宁夏的土地上度过青春岁月。农忙时插秧割麦,农闲时背砖修渠,十几年劳动换来的只是“农龄”——这意味着返城后,他们的工作年限清零,养老金与福利全无。许多人回到城市后成了“半工半农”,单位档案上只写“临时工”三字。那封信,正是在这种普遍不公的背景下诞生的。 写信的人叫萧芸,湖南人。她下乡十年,返城后在省农机局做文员,工资低、户口未落、工龄未认。她发现身边许多知青都面临同样困境,于是花一个多月写了万余字材料,系统阐述“农龄应计工龄”的政策建议。她查阅了上百份地方文件,甚至在信中列出财政测算方案,说明这项改革可行。信件经邮政送达中央办公厅,被转至中组部和劳动人事部。 消息传开后,在知青群体中掀起轩然大波。有人支持,称她“说出了压在心口的事”;也有人反对,担心“惹火烧身”,认为“政策有规定,不该再折腾”。在一些地方,老知青劝她“不要闹”,更有地方干部批评她“搞特殊化”。这种复杂心态反映了那个时代改革初期的矛盾:想改变,又怕出错。萧芸坚持下去,她坚信只要讲理、讲数据,总有人能听见。 1983年,人事部收到内部转达的“知青工龄问题研究信”,列为政策调研案例。多位研究员赴地方调研,走访吉林、黑龙江、云南等知青聚集地区。材料汇总后递交国务院办公会议,开始讨论“农龄折算”方案。国务院知识青年办公室后来公布调研结论:知青劳动强度与工人无异,应合理承认工龄。文件记录显示,1984年起部分省份开始试点将知青下乡年限计入工龄。 改革的真正转折在1988年。那一年,中组部、人事部、劳动部联合出台“国发〔1988〕365号文件”,正式明确:知识青年在下乡期间的劳动年限可计为连续工龄。这份文件被称为“知青待遇里程碑”。从此,数千万人的养老金、职称评定、工龄补偿得到重新计算。人事系统档案统一调整,老知青重新填写工龄登记表,档案室成堆地补录年份。萧芸的信在内部被提及为“群众建议的重要参考”。 改革政策发布后,社会反响强烈。许多知青含泪领取补发工资和退休金,有人说“等了二十年,总算回到国家账本上”。地方人社部门在档案整理中发现大量知青记录缺失,纷纷组织补证、重签劳动年限证明,工作持续数年。中央媒体发表评论称,这项改革体现了国家对知青群体的尊重和历史纠正。 在知青圈,萧芸的名字开始被传颂。她并未因此升职,也没写回忆录,只在采访中说:“那年我只是写了一封信。”后来她在湖南档案局任普通职员,过着安静生活。朋友问她是否后悔当初被质疑、被指责,她笑着摇头,说那一刻“心里敞亮”。 学界把这封信称作“制度变迁中的公民表达范例”。史学研究者指出,它折射出改革年代基层声音上达中央的路径,也说明国家在调整政策时能听取普通人的理性建议。许多知青回忆当年,都记得那段漫长等待的心情。有人回到老家乡村,看到荒废的知青点,感叹命运兜了一圈又回到起点。 如今,这段历史已经被写进不少地方志与知青口述史。湖南省志《知识青年工作卷》收录了“农龄折算工龄政策建议信”事件,注明“群众建议引发中央政策研究”。学者认为,八十年代的这场制度修补,不仅关乎养老金,更是对一代人青春的迟到安慰。 知青的故事并未结束。那些被命运迁徙过的年轻人,如今大多已步入晚年。他们中有人依旧保存着返城证、劳动证、粮票和那一纸工龄登记表。八十年代那封信,像一座小灯塔,在历史的风浪中提醒人们:普通人的文字,也能改变时代的走向。