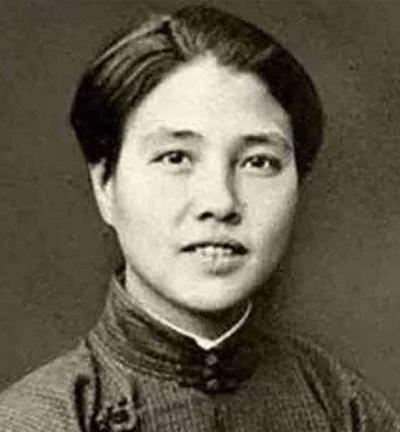

1928年,王月贞被拖上处刑台,当执行前,她突然激动道:“先等会,能不能让我提一个要求?”随后她说了一句话,就连行刑者都流出了眼泪。 刑场在常德郊外的河滩上,风掠过芦苇,灰尘裹着湿气。王月贞被推到木桩前,脚下的泥混着血色,士兵的刺刀反着冷光。她脸上没有惧意,衣衫破旧,双手被绑,却依然挺直着背。 人群在远处观望,气氛压抑。就在行刑官举起手的瞬间,她忽然开口,让所有人都停下动作。那声音不高,却像在静水中投入一块石子,激起回荡。 人群安静下来。没人想到,一个年轻女子会在这个时候要求停一停。王月贞的眼神扫过周围,落在人群中一个怀抱婴儿的妇人身上。她的孩子才四个月大,出生时正赶上部队转移。 被捕那天,她还在喂奶,乳汁没断,如今被押到刑场,胸口已经胀得发痛。她的要求并不复杂,只想在离开前再喂一次奶。听到这话,空气凝住,行刑官手中的命令旗微微一抖。 婴儿被抱到面前,哭声刺破寂静。王月贞弯下腰,手被捆着,只能侧身靠近。孩子在哭,她低头,衣襟被撕开,乳汁喷出,溅在尘土上。孩子含住乳头,吸得急促。 风又起,吹散了尘灰,也吹乱了她的头发。士兵有人转过脸,有人握紧步枪,没人再发出声音。行刑官的眼眶泛红,那一刻,没有人敢催促。 这一幕后来被人记住,也被反复传颂。王月贞的命运早在被捕那天就注定。她出身湖南湘阴,读过书,教过孩子,后来投身农运,组织农民抗租、打土豪。 那几年湖南局势动荡,农会遍地,国民党地方军阀疯狂镇压。王月贞和丈夫一起转战乡间,白天宣讲,夜里写传单。她常说,农民要有自己的命。 就在一次行动中,组织被叛徒出卖,她被捕入狱。 狱中环境恶劣,审讯反复。王月贞拒不供认。看守换了几轮人,都拿她没办法。有人打她,她不吭声;有人威胁,她依旧冷静。几次传出消息说要行刑,她都只是淡淡一笑。 被押往刑场那天,她穿着被血染黑的棉衣,步伐稳。押送她的士兵后来回忆,那种安静的神情,比枪口还让人心慌。 刑场上的喂奶是她的最后一刻。孩子吃饱了,睡着在怀里。王月贞抬起头,阳光照在她的脸上,像刀锋一样锐。她让看守把孩子交给那名妇人,吩咐带去乡里,把名字报给组织。 说完,她深吸一口气,挺直身体,示意可以开始。行刑官迟疑片刻,还是举起手。枪声在风里炸开,回声穿过河滩,惊起一群乌鸦。 那年夏天雨多,河滩泥泞。行刑结束后,几个老百姓偷偷过去收尸,把她葬在山脚下。墓地很简陋,只有几块石头压在上面。夜里有人点了香,插了野花。 几个月后,常德解放,群众把她的遗骨迁回湘阴老家。墓碑刻着八个字——“为民请命,视死如归”。碑前常有人驻足。 时间推远,人们开始用各种方式纪念这位女烈士。学校里挂起她的照片,县志里留下她的名字。她被称为“女县长”,被称为“铁血母亲”。 可那些称号,都比不上那一刻的真实。那不是宣传的口号,也不是戏剧化的姿态。那是一位母亲在生命终点的本能反应,一位革命者在死亡面前的宁静尊严。 历史学者后来查阅档案,发现那次处决有官方记录,但没有细节描述。喂奶的情节出现在口述中,被传抄、被歌颂、被改写。有人怀疑真实性,也有人认为那根本不重要。 重要的是,在那个充满压迫的时代,一个女人用自己的方式,表达了对生命和信仰的坚持。她既是母亲,也是战士,两种身份在那一刻融为一体。 常德的河滩早已被改造成田地。新一代人路过那片地方,很少有人知道当年的故事。风从江边吹来,带着稻香,也带着过去的影子。 有人说,每当夜深,河滩的水雾升起,能隐约看见一个抱着孩子的身影。那是人们记忆里永远无法抹去的画面,一种温柔又刚烈的力量。 烈士纪念碑前的碑文简单,却刻得深——“生为民生,死为信仰”。这八个字,比任何传说都更能说明一切。王月贞的故事从未结束,它在历史的缝隙中闪光,也在岁月的沉默里延续。 有人在讲台上讲她,有人在课本上读她,还有人默默记住她。她的生命早已融入那片土地,成为山河的一部分。 那一声“先等会”,成了她留给世界的最后印记。不是恐惧,也不是犹豫,而是一种温柔的坚定——哪怕只剩一分钟,也要把爱与尊严留在人间。 风掠过河滩,吹散尘土,也带走了她的身影。岁月流转,故事还在。她的名字,依旧鲜亮。