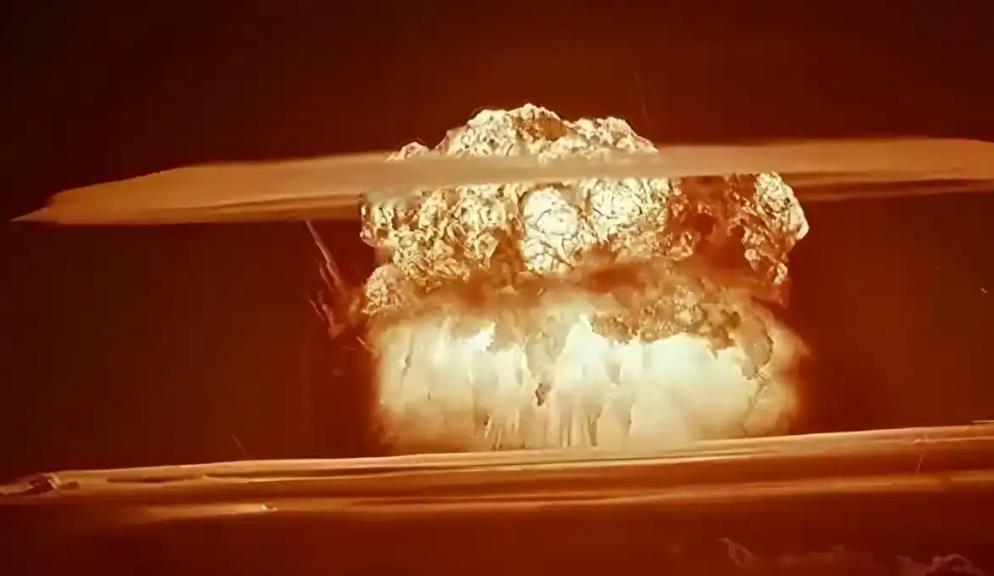

中国若真拥有“非核氢弹”,会怎样震撼世界格局?从没有放射性的瞬间毁灭,到全球军控秩序被撕裂——一枚化学能武器如何可能改变战争门槛、贸易网络与普通人的生活? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 假设早晨把“非核氢弹”扔到某个大城市,下午就能在那儿种庄稼,这种极端式的比喻刺激人心,但也恰好揭示了两点。 一是这种武器如果存在,会以一种近似“即时毁损但无持久放射性污染”的方式改变战场和城市面貌。 二是这种改变带来的,不仅是物理损毁,更多的是制度、心理和国际秩序的连锁反应。 先说直接的破坏模式和社会后果,一种能在不产生核辐射下释放极高温和能量的装置,最擅长摧毁轻质金属结构、焚毁电子设备、引发大面积火灾,并对城市基础设施——供电、通信、交通——造成集中打击。 受害者会是平民、医院、数据中心和关键供应链环节。与传统炸弹不同的,是它能在短时间内把城市功能“烫死”——电网断电,电子监控瘫痪,物流受阻。 虽然地表不会留下长期放射性禁区,但短期的人道主义危机、医疗体系过载、食品与燃料供给中断,会造成大量的流离失所与死亡。 更深远的,是它对国家安全观与核威慑体系的冲击。冷战以来,核武器因其“不可承受的后果”而在某种程度上稳定了大国之间的相互克制。 若出现一种能在不触发长期放射污染下实现大规模毁伤的武器,使用门槛可能显著降低:决策者会被诱导认为可以“有限使用、可控收场”。 这种认知一旦扩散,传统的核不扩散与军控条约的逻辑会被削弱——因为条约与规范多数是建立在核武器独特性与极端后果之上的。 结果可能是更快的武器扩散、更频繁的常规与非常规军事冲突,以及新一轮的军备竞赛。 地缘政治与全球经济也不会置身事外。第一,国家间的信任会迅速下降。盟友间的安全承诺将被重新审视:谁能保证不先用? 谁有能力防御?这会促使更多国家寻求“自保”能力,可能包括强化硬目标防护、分散关键基础设施、以及发展对等或替代的威慑手段。 第二,全球供应链会面临更高风险溢价。关键零部件、数据中心、海上航运线路一旦被视作易受攻击目标,企业会把生产链进一步迁移或多元化,推高成本并扰乱国际贸易。 第三,金融市场与能源市场会出现剧烈波动:风险溢价上升、外资撤离高危区域、保险费用攀升。 从伦理与法律角度看,问题同样尖锐。国际人道法要求在战争中区分军事目标与平民目标,禁止造成无法承受的附带损害。 即便不产生长期辐射,故意设计用于广泛毁伤的化学高能装置也会受到道德与法律的强烈质疑。 国际社会将面临是否将此类武器纳入全面禁止或严格监管范畴的抉择,而这往往比起条文制定更考验政治意愿与相互信任。 那么,现实中应对的理性路径是什么?最理想的做法是把该类技术的研发与应用导向民用与可控的方向:例如推动高能化学材料在能源储存、灭火器材或工业切割中的和平用途,并通过国际合作设立透明度机制,减少军事化动机。 强化国际规范与条约:现有的军控框架需要扩展或补充,以把这类新型毁伤手段纳入讨论范围。 第三,提升城市与基础设施的韧性:多元化电力与通信、把关键系统进行物理分散与硬化、强化应急医疗体系和后勤供应链,这些都是降低潜在伤害的直接办法。 第四,进行公开的军事伦理与公众教育讨论:让公众知晓风险、推动媒体与学界参与监督,避免军备竞赛被少数决策者单方面推动。 在政策工具上,国际社会可以采取联合调查、技术交流限制、出口管制与核查机制相结合的办法,同时鼓励“有益转化”。 把危险技术转为清洁能源或工业用途的激励机制。例如通过国际基金资助将军事潜在材料的研究转向环保与能效项目,从而降低其被武器化的动力。 结尾的观点很重要:任何能够在短时间内造成广泛毁伤但不留长期放射性痕迹的技术,都同时拥有双刃剑的属性。 它带来的不是单一的军事优势,而是对国际秩序、法律体系与人类安全感的系统性挑战。 对话、透明与制度创新,比任何单边的武器展示都更能维护长期稳定。把风险最小化的最好方式,不是靠更多不可控的威慑,而是靠国际规范、民用转化与加强韧性。 这是一条艰难的路,但也是避免“上午毁灭、下午重建”式噩梦循环的唯一现实之路。