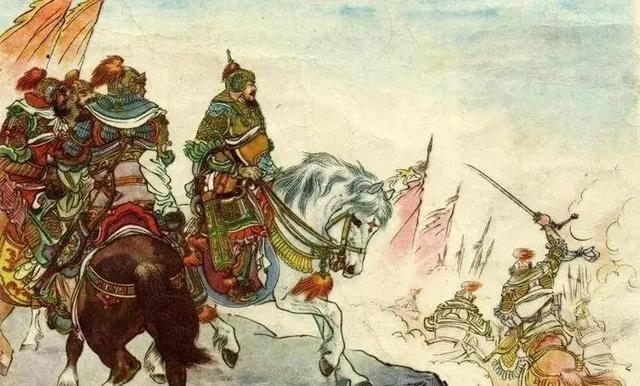

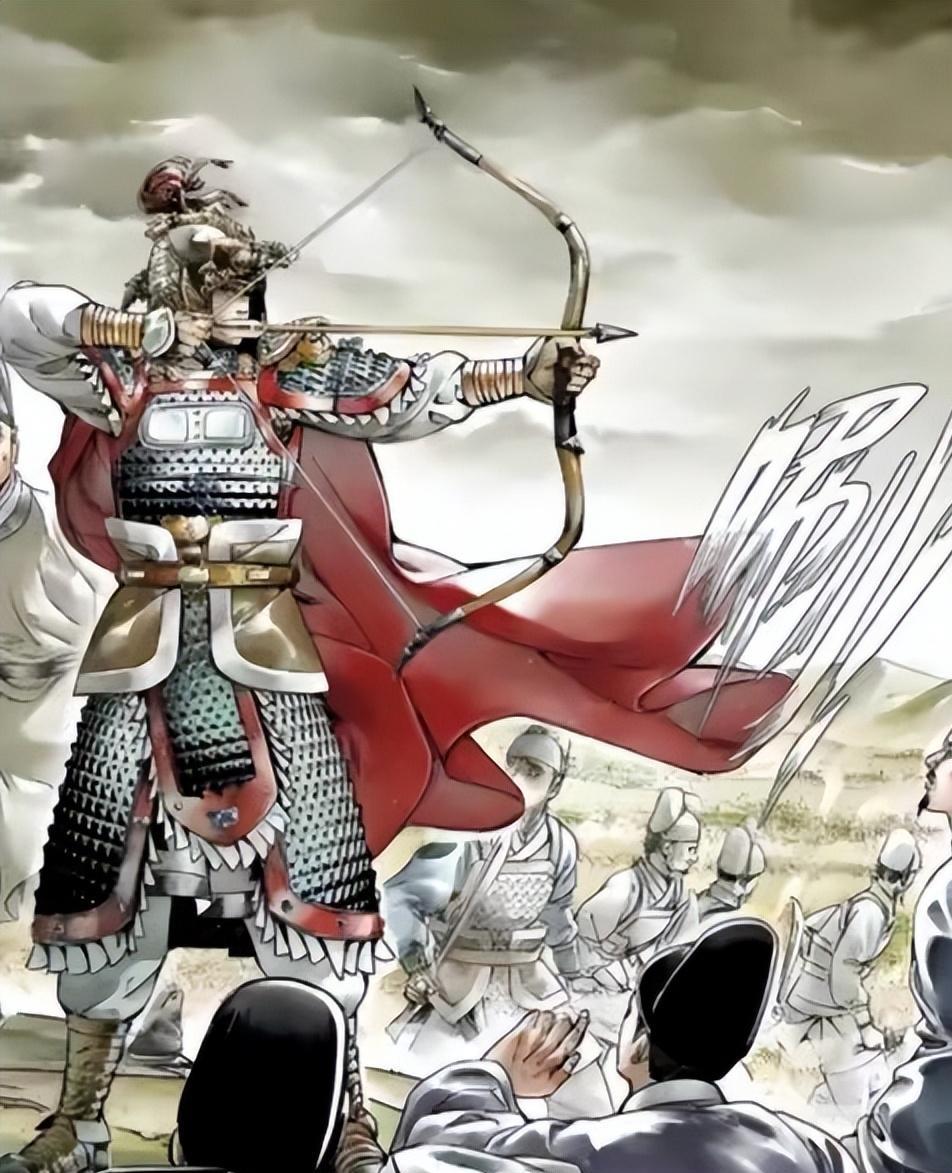

从前一直以为,南宋是因为打不过外族才选择偏居一隅,后来才知道,是这个王朝亲手埋葬了自己的抗敌之将。 每当我走过杭州岳王庙,看到那对跪着的铁像,心里总不是滋味。那座庙里沉睡着一位英雄,也埋葬着一个王朝自断臂膀的悲剧。 1140年,岳飞率领的岳家军在朱仙镇取得大捷,距离旧都汴京仅剩四十五里路。金军统帅金兀术已经收拾好家当准备北逃,收复中原指日可待。 可就在这个节骨眼上,临安城内的宋高宗赵构连发十二道金牌,硬是把岳飞召回了朝廷。第二年,这位被誉为“撼山易,撼岳家军难”的将军,竟以“莫须有”的罪名被杀害。 岳飞遇害前三个月,还在朱仙镇写下了《五岳祠盟记》,字里行间全是收复中原的迫切心情。“直抵黄龙府,与诸君痛饮尔”,这句话任谁听了不热血沸腾? 可就是这样一个把“还我河山”刻在背上、把精忠报国融入血液的将领,没有倒在金兵的刀下,却死在了自己人画的囚笼里。 岳飞二十岁从军,从相州汤阴的田埂上走出来,背上带着母亲刺下的“尽忠报国”四个字。他带领的岳家军“冻死不拆屋,饿死不打掳”,深受百姓爱戴。 郾城大捷中,他单枪匹马冲入敌阵,枪尖挑飞金兵将领的头盔,身后士兵的喊杀声震得黄河水都发颤。 可是南宋的朝堂上,有人见不得他赢。宰相秦桧手里攥着与金国议和的密信,眼睛盯着岳飞的战功簿。金兀术给他写信说“必杀飞,始可和”,这句话像根毒刺,扎进了宋高宗的心里。 赵构怕什么呢?一是怕岳飞真的迎回徽宗和钦宗两位皇帝,自己的皇位坐不稳;二是怕岳飞的兵权太大,哪天也来个“黄袍加身”。 于是,一道又一道的金牌,就像一条又一条的锁链,把快要摸到黄河的岳家军硬生生拽回了临安。 1142年除夕夜,岳飞在风波亭遇害,年仅39岁。他死的时候,手里还攥着那支写过《满江红》的笔,身上的囚衣沾着血,背上的“尽忠报国”四个字却清晰可见。 岳飞的死引爆了忠良的“寒蝉效应”。韩世忠心灰意冷,辞官归隐苏州沧浪亭,将黄天荡大捷的鼓槌埋进深院。 川陕战神吴璘在剡湾大破金兵五万,却被朝廷急令撤军,眼睁睁看着浴血收复的陇西复陷敌手。辛弃疾的《美芹十论》被主和派斥为“狂生妄议”,最终在铅山瓢泉畔含恨而终。 一个王朝就这样亲手折断了自己的矛,又亲手拆掉了自己的盾。 回过头看,南宋不是没有能打的将领。除了岳飞,还有韩世忠、刘锜、吴玠,这些人哪个不是能把金兵打得落花流水? 孟珙曾让蒙古军第一次尝到战败的滋味,余玠在四川构筑的山城防御体系让蒙古军寸步难行,王坚在钓鱼城击毙蒙古大汗蒙哥,创造了战争史上的奇迹。 可是这些将领要么被猜忌排挤,要么被削权冷落,要么被陷害致死。一个拥有世界60%GDP的王朝,一个科技、文化和经济都高度发达的文明,就这样一步步走向了灭亡。 赵构在龙椅上算计兵权时,贾似道在葛岭别墅斗蟋蟀时,当朝堂为岁币争吵时,那十二道金牌早已化作锁链,将江南捆成了黄金囚笼。 八百多年过去了,西湖的水还在流,栖霞岭上的树长得郁郁葱葱。 我们记住岳飞和那些抗金名将,不是因为他们打了多少胜仗,而是他们让我们明白,一个国家最该珍惜的,是那些愿意为它拼命的人。 一个连自己最忠诚的将领都能下狠手的王朝,怎么可能指望它能抵御外族的入侵? 若是连自己的英雄都护不住,再富有的王朝,也终会走向灭亡。 历史的教训就这么简单,就这么沉重。 参考资料:南宋悲歌, 崖山之后无中华!——热点新闻