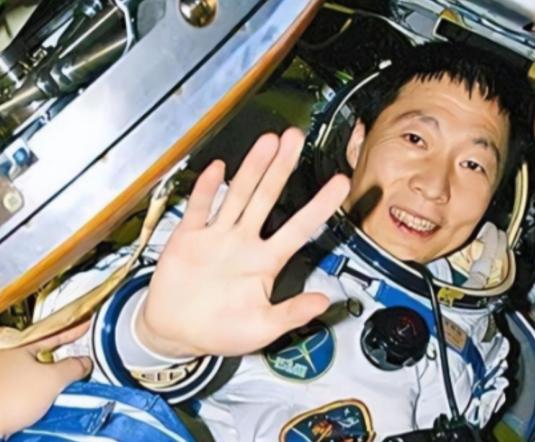

1961年,美国将一只黑猩猩送上了太空,16分钟回到地球以后,发现他没啥毛病,还把苹果橘子吃得嘎嘎香,但没过多久,就发现他很不对劲,最终活到25岁就嘎了,这是为啥?[舔屏] 1961年1月31日,美国红石火箭搭载一只名叫哈姆的黑猩猩升空,16分钟后返回地面,这次飞行被认为是成功的,但哈姆之后的遭遇却说明事情并非那么简单。 这只黑猩猩3岁时从非洲被捕获,经过两年半训练,学会了根据信号灯操作控制杆和按钮,发射当天,火箭原定飞行高度185公里,实际却冲到了253公里,超出计划68公里。 舱内监测设备显示,哈姆在发射阶段心率从正常的每分钟140次飙升到250次,飞行过程中它承受了约14.7倍重力加速度,远高于训练时的模拟环境。 但哈姆仍然完成了所有操作指令,证明灵长类动物可以在太空环境中执行复杂任务。 太空舱溅落大西洋后,救援船用了三个小时才找到它,舱门打开时,哈姆主动伸手拿了苹果和橘子开始进食,医疗团队检查后认为它状态良好,只是略显疲惫,心跳和体温都在正常范围。 美国媒体随即报道了这次“成功”的太空飞行,哈姆的照片登上了《生活》杂志封面,成为家喻户晓的“太空英雄”。 三个月后,宇航员艾伦·谢泼德搭乘同型号火箭完成了美国首次载人亚轨道飞行,哈姆的数据为这次任务提供了重要参考。 但问题在几个月后开始显现,饲养员注意到哈姆变得安静,不再像以前那样与其他黑猩猩互动,对训练指令的反应也变慢了,它有时会重复抓挠自己的手臂,还出现了撞击笼子的行为。 体检发现它有心律不齐症状,血压高于同龄黑猩猩的平均水平,体重在半年内下降了2.3公斤,兽医分析认为,这与它在太空飞行中经历的高重力加速度有关。 发射阶段的强大压力对心血管系统造成了损伤,返回时的失重状态又导致体液重新分布,增加了颅内压力,更严重的是由于飞行高度超出预期,哈姆暴露在了更强的宇宙射线辐射中,这种高能粒子会破坏细胞DNA。 后续研究表明,哈姆的骨密度开始下降,免疫功能也出现衰退迹象,这些变化在普通黑猩猩25岁之前很少出现,但在哈姆身上提前了。 1963年,哈姆被转移到华盛顿国家动物园公开展出,在那里待了17年后,它于1980年被送往北卡罗来纳州一家专门收容退役实验动物的机构,那里环境更接近自然栖息地,也配备了经验丰富的兽医团队。 但这些改善并未阻止哈姆的身体继续衰退,1983年1月19日,它因心力衰竭去世,年仅25岁,野生黑猩猩平均寿命33岁,人工饲养条件下可以活到40岁以上,哈姆的寿命明显短于正常水平。 尸检报告显示它的心脏肌肉有多处纤维化病变,冠状动脉出现硬化,肝脏也有慢性损伤迹象,这些病理变化与它20多年前的太空飞行存在关联,但当时的医学水平无法在早期发现这些隐患。 哈姆的太空飞行为后续的载人航天计划提供了大量生理数据,科学家通过它的案例了解到,短时间的高重力加速度和失重状态会对身体产生哪些影响,这些信息帮助改进了宇航员的训练方案和生命保障系统设计。 在哈姆之后,美国又用火箭搭载过黑猩猩伊诺斯完成了轨道飞行,苏联则用狗进行了大量太空实验,其中最著名的是莱卡犬,它在1957年升空后没能返回地球,这些动物实验为人类进入太空积累了必要的经验。 现在哈姆的骨骼标本收藏在华盛顿的史密森尼国家航空航天博物馆,它的故事被记录在美国太空探索历史中,那次16分钟的飞行改变了它的一生,也推动了人类航天技术的发展。 网友热评: “看着哈姆啃苹果的视频,我眼泪唰就下来了,它明明完成得那么完美,为什么回来后反而蔫了?” “NASA官网还挂着它的照片说谢谢,这谢得我后背发凉,人家寿命直接腰斩,说什么科学贡献都是站着说话不腰疼。” “同样是太空狗,莱卡死在太空没人管,哈姆至少活着回来,这算幸运还是更惨?” “当年我们课本还把它当英雄宣传,现在看全是血淋淋的真相,那些科学家晚上睡得着吗?” “动物园最后给它养老送终挺暖心的,别光骂美国人,现在实验室里小白鼠过的也不见得好到哪去。” “站着说话不腰疼!动物园能跟太空实验比?人家可是承受了14倍重力!” 如果现在重启太空动物实验,你会支持用灵长类动物吗?欢迎在评论区说出你的观点。 信源:美国国家档案馆