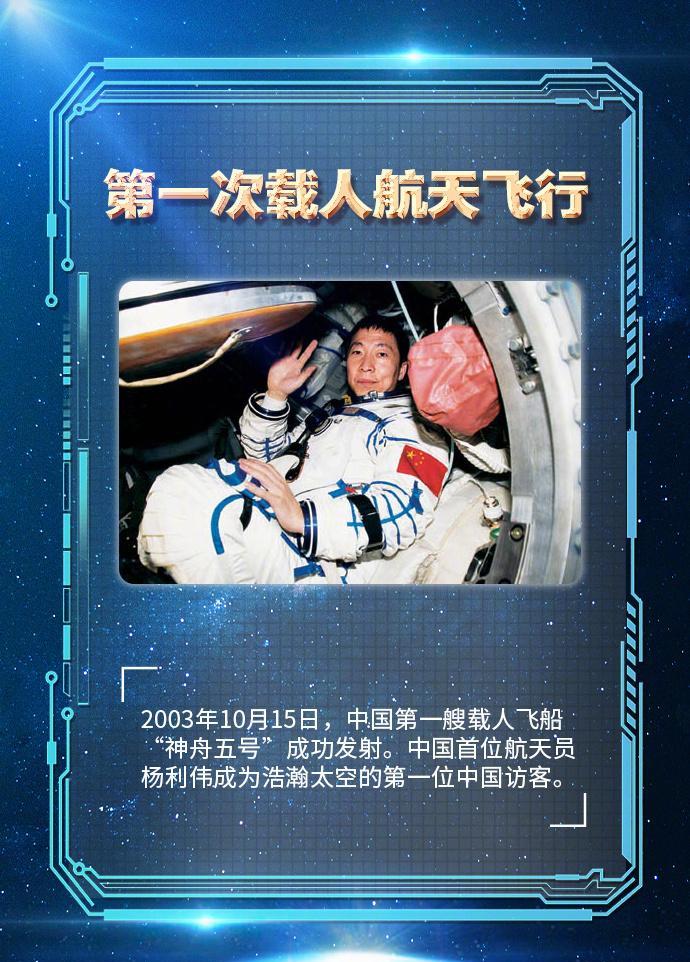

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年杨利伟在太空的21小时23分钟,不仅仅是中国人首次触及宇宙的里程碑,更是一份以血肉之躯写就的、独一无二的“航天测试报告”,这份报告超越了冰冷的飞行数据,从三个维度,物理极限、未知边界与心理阈值,为中国载人航天校准了最初的安全坐标,杨利伟之后再未升空,并非英雄的落幕,而是因为他用自己的身体完成了一次无法复制的、价值连城的“传感”任务。 航天器的设计追求精密,但真正的考验始于它与人类身体的首次结合,当神舟五号升至三四十公里高空时,一场突如其来的剧烈共振,让杨利伟的身体成为了最灵敏的传感器,那持续26秒的震动,被他形容为“五脏六腑似乎都要碎了”,仿佛整个人被扔进了失控的洗衣机。 这种超出预期的极端体验,并非只是个人磨难,它在杨利伟的身体上留下了具体的“数据”:被头盔内麦克风划破的嘴角,以及落地后清晰可见的共振痕迹,地面指挥中心虽然看到了数据的异常,却无法感知那份濒死的痛苦,正是杨利伟事后对这种“痛不欲生”的精确描述,让工程师们得以定位问题,并对火箭设计进行了关键改进,此后在神舟六号、七号的任务中,同样的致命共振再未出现,可以说杨利伟用身体承受的极限,为后来者标定了一条性命攸关的安全红线。 太空探索的本质,是不断将未知转化为已知,在杨利伟的飞行中,他的感官直面了两种此前未知的现象,勘测了人类认知在此环境下的盲区,当飞船进入轨道,一阵“咚咚咚”的神秘敲击声在寂静的舱内响起,仿佛有人在外敲窗,杨利伟立刻检查所有设备,却一无所获,在与地面隔绝的孤独中,这种无法解释的现象带来的心理压力,远超身体的疼痛,同样在飞船以1600多度高温冲入大气层时,他惊恐地看到舷窗上布满了裂纹,那一刻他已做好了牺牲的准备。 后来谜底揭晓:“敲门声”是飞船金属外壳在极端温差下的热胀冷缩,而“裂纹”则来自外层的防热涂层,这两次“伪故障”的经历,成为了中国载人航天宝贵的认知财富,杨利伟的亲身遭遇,为后续航天员建立了心理预期,让他们在面对同样情况时,能够从容应对,避免不必要的恐慌,他勘测的不仅是物理空间,更是人类在陌生环境下的心理陷阱。 技术可以迭代,但航天员的意志力是无法量化的核心资产,杨利伟的整个职业生涯,都在为首次飞行的极端压力进行着漫长的准备,成为航天员前,他已是飞行1350小时的优秀飞行员,曾在“空中停车”的生死关头冷静挽救飞机,此后长达五年半的“魔鬼训练”,尤其是承受相当于8个自己压在身上的8G超重力,更是将其意志锤炼至极致。 这份强大的心理内核,让他在2003年那个全球航天事故频发的“多灾多难年”里,能够顶住巨大压力出征,在太空中,他不仅承受了身体的极限考验和未知的心理冲击,还能在任务间隙写下“为了人类的和平与进步,中国人来到太空了”的豪迈宣言。 最终杨利伟的角色从“飞天第一人”转变为年轻航天员的“领路人”,这正是其强大意志的延续,他将自己的全部经验,无论是技术操作还是心理调适,都传授给了后辈,他的身体或许经不起第二次太空之旅,但他的意志为中国航天员设定了一条坚不可摧的心理基线。 杨利伟的贡献远不止于那一次飞行,他用自己的身体为整个中国载人航天工程提供了三个维度的关键“校准数据”,他虽然没有再回到太空,但他记录下的一切,早已化为后继者们赖以生存的星图,照亮了更远、更安全的飞天之路。 以上信息来源于环球网 杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了

青花非元

没有他的第一次就没有后来的第二次第三次。

用户10xxx27 回复 10-14 13:42

训练时是中校,登船时是上校,出舱是少将。 生死边缘,拿命换来的。

与狼共舞

从太空凯旋而归的第一个也是唯一的一个“敢死队员”[点赞][点赞][点赞]

木偶剧团 回复 10-18 10:42

愿意去的人很多

用户10xxx38

扬利伟是航天英雄,他已经创造了历史,这就够了。

有来有往

致敬英雄!

傅常青

第一个吃螃蟹的人没有生命危险。而杨利伟是以身许国用自己的生命为祖国航天做出了勇敢的探索和无私的奉献。

扬州慢

杨将军前无古人!大功于国!

江渐月

[赞][赞][赞]

panlaoshu

爱国人值得全国人民尊重[点赞][点赞][点赞]

高辉

航天英雄杨将军[作揖][作揖][作揖]

天空之城

老杨家名人

荒岛星晴

他的使命就是成为第一人,任务完成,以后的机会留给别人就好

林子

一个人走在荒山野岭都渗的慌 更何况是独自一人远离地球 我靠想想就起鸡皮疙瘩😄

Hu66

到底是谁在敲门

浓烟点点愁 回复 10-15 16:35

眼不好用就得去治。

尊崇正义

所以就可断定马斯克的“火星移民”这个诈骗项目最终破产

沙漠之洲

嫦娥来串门,杨将军为避嫌,不敢开门。

CoCoのking

就是说航天英雄杨利伟的身体素质也是远超常人。 一般人可能共振时候就拜拜了