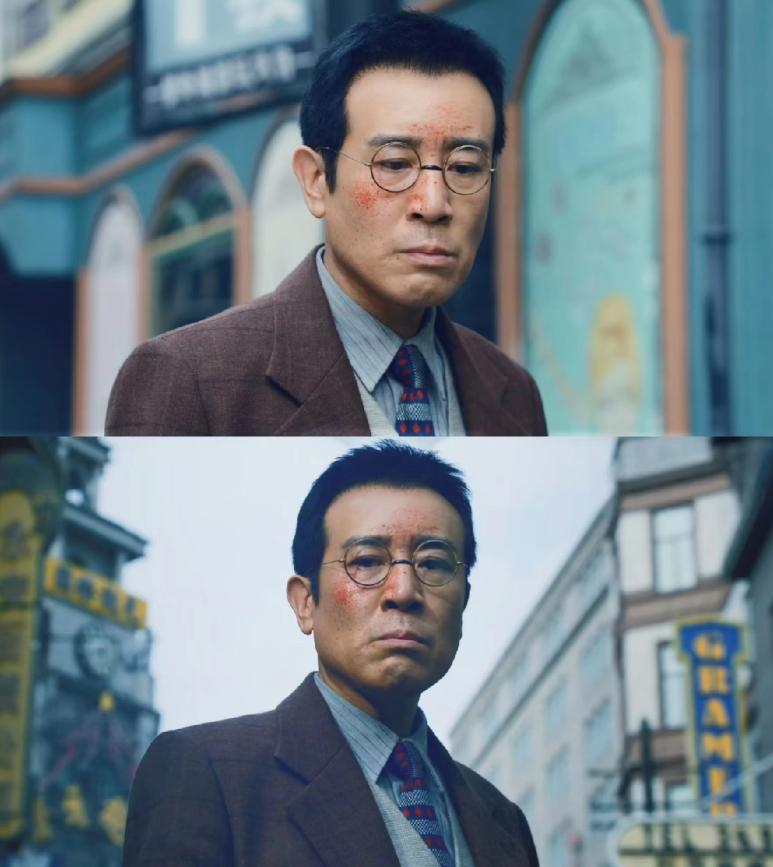

1971年,知青宋梅为报村民救命之恩,就嫁给了他。谁料,新婚之夜,她却被眼前的景象惊呆了,婚后的每一天,她都在为自己当初的选择而后悔! 在赵家坳一处土破房子里,宋梅正坐在刘建国的炕沿,摸着炕席下露出的半本《语文课本》。 桌上的煤油灯,把墙上刘建国爹的旧棉袄影子晃成一团枯影。 这是她嫁进刘家的第三个月,新婚夜的土炕还没焐热,她却已开始数着日子,盼着能逃出去。 其实呀,在以前那个“门当户对”的年代,这两人并不相配。 宋梅是北京朝阳区中学的毕业生。 1971年3月,她跟着知青队扎进吕梁山时,书包里还装着母亲塞的《青春之歌》和半盒橘子糖。 她以为“农村锻炼”是场带着泥土气的青春课,直到割猪草时摔进土沟,右腿筋伤得站不起来。 那天傍晚的雨下得邪乎,她趴在泥沟里喊“救命”,王婶虽然大喊“快救人”,却没人敢踩滑山路下来拉。 最后是刘建国。 这个二十五岁的小伙子,爹死得早,跟瘫痪的娘挤在三间土坯房里。 他急忙跳下沟背起宋梅,后背的衣服全湿透,她趴在他背上,能听见他心跳得像擂鼓。 回村后,老中医说宋梅筋伤需养一个月。 知青点没女厕,四个男知青住对面,她洗漱都得端着盆去村口老井。 刘建国娘找村干部说情,让宋梅搬去刘家的耳房。 他家那间房里堆着杂物,只有一张木板床,却比知青点的土炕暖些。 那一个月,刘建国娘每天天不亮就煮小米粥,偶尔煮个鸡蛋塞给她。 刘建国每天早上下地前会把水缸挑满,晚上回来把野酸枣用布包着,放在她枕头边。 宋梅过意不去,找村会计打听才知道,刘建国家两亩薄地,一年攒不下五十块钱,二十五岁没娶上媳妇。 其实,是村里没人愿嫁。 毕竟,谁愿意跟着个“拖油瓶”过? 宋梅跟村小学老师说:“我欠他们家一条命。” 宋梅跟村小学老师说这话。 老师直叹气:“知青的命不是用来还债的。” 可她不听,那时的她,把“报恩”当成了必须完成的使命。 秋收后,她主动跟刘建国说:“咱们结婚吧。” 刘建国愣了半天,点头:“以后我养你,不让你受委屈。” 新婚夜的推门声,撞碎了宋梅所有的幻想。 屋里就一张用了十几年的土炕,褥子补丁摞着补丁,露出里面的黄棉絮。 炕边放着个缺口黑陶罐,装着半罐发硬的玉米面。 墙头上挂着刘建国爹的旧棉袄,霉味裹着土腥气,呛得她直咳嗽。 刘建国喝了点酒,坐在炕沿:“以后家归你管,早起挑水,做饭,伺候我娘洗脸喂饭,地里的活我干,你在家操持。” 宋梅愣了。 她以为结婚是两个人搭伙过日子,没想到是要当“全职保姆”。 更要命的是,刘建国不让她看书。 她从北京带来的课本,被他扔在炕底:“都成农家媳妇了,看那些没用的干啥?不如多缝两件衣裳。” 有天晚上,宋梅趁刘建国去地里,偷偷拿出课本看。 刚翻两页,刘建国闯进来:“我跟你说了多少回?别碰那些城里人的玩意儿!” 他弯腰捡起书,撕了一页扔进灶洞:“再敢看,我把书全烧了!” 宋梅一瞬间,想起北京的家里,母亲会端着牛奶站在旁边说:“梅梅,慢慢读。” 可现在,连看本书都成了“罪过”。 1973年,公社的通知:“工农兵学员开始报名,知青可以考。” 宋梅盯着“太原师范学院”几个字,愣住了。 她想起小时候母亲说:“等你长大,要上大学。” 可下乡这几年,她以为这辈子都没机会了。 她跟刘建国说:“我想报名。” 刘建国听了直反驳:“不行!家里离不开你,我娘没人照顾。考上了也不一定能走,白费功夫。” 宋梅没听。 她偷偷找公社干部报了名,每天晚上等刘建国娘俩睡熟,就着煤油灯复习。 刘建国发现了。 他把课本藏起来,宋梅找不到,急得直哭。 最后还是村小学的老师,找了套旧课本塞给她:“别灰心,我帮你盯着。” 考试那天,宋梅五点起床,走两小时山路到县中学。 考场里,她握着铅笔的手在抖。 不是紧张,是兴奋。 两个月后,录取通知书送到村。 宋梅攥着那张印着“太原师范学院”的纸,跟刘建国说:“我要去上大学。” 刘建国把通知书拍在炕席上:“你走了,我和娘怎么办?地里的活谁干?” 他把通知书藏进炕席底下,转身去地里了。 宋梅没等。 第二天一早,她找出炕席底下的通知书,收拾了几件换洗衣服。 她留了张纸条:“谢谢你们的照顾,以后我会寄钱回来。” 她走到村口,坐上班车到县城,再换火车去太原。 她在太原师范的校园里散步,坐在图书馆的窗边,读着书,阳光照在她的脸上,她笑了。 现在的她会跟女儿说:“我不后悔逃离,报恩不是卖身,我得先救自己。” 1971年的土炕撞碎了她的梦,却也让她学会了恩情不是枷锁,命运的缰绳,要攥在自己手里。 她用自己的脚,走出了属于自己的路! 主要信源:(微信公众平台——什么是知青?这是我见过最有感情、最真实的回答!、澎湃新闻客户端——知青下乡劳动老照片,火红年代的青春岁月)