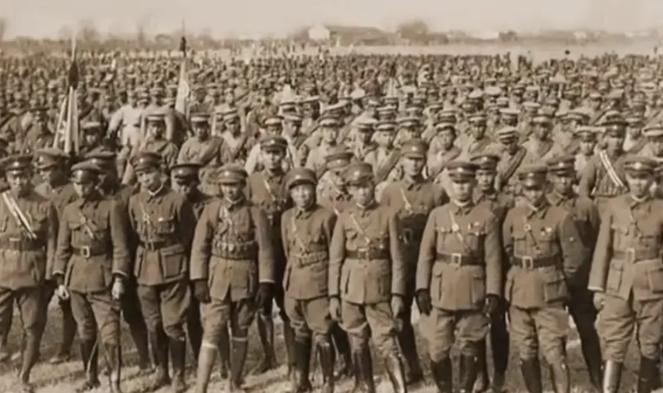

张学良要是当年硬刚日本,能躲过抗战吗?当年东北军有三十万条枪!飞机两百六十架!张学良若在九一八拼死抵抗,能挡住日本人吗? 1931年9月18日夜,沈阳北大营的探照灯被突然点亮。日军关东军第2师团、守备混成旅团发动袭击,机枪、榴弹、迫击炮同时开火。 东北军官兵措手不及,防线迅速崩溃。短短数小时,沈阳失守。第二天清晨,关东军大摇大摆进入城中,打出“维持治安”的旗号。 而在北平寓所,张学良的电报机还在闪。南京的命令是:“以大局为重,不可轻启战端。”他迟疑、徘徊,最终下令“不抵抗”。 历史从这一刻分岔—— 如果,他当年硬刚日本,会怎样? 九一八前夜,东北军并非弱旅。 张学良的账面数字——30万人、260架飞机、数十辆坦克、装备精良的步兵和炮兵。沈阳、长春、吉林、哈尔滨,皆有驻军。 奉天兵工厂、沈阳军械所、锦州修械厂能自行生产步枪、迫击炮、弹药和部分装甲车辆。就纸面实力而言,东北军是当时中国装备最好的部队之一。 但这些数字的背面,却是另一副现实。 1928年“易帜”后,东北军虽然归属南京,却在政治上独立运作。张学良一边接受蒋介石的任命,一边维持东北的军政体系。 1929年“中东路事件”后,他出兵打苏联,虽败但赢得声势。到1930年“中原大战”,他奉命“入关”,派出主力近十万人驰援蒋介石对抗冯玉祥、阎锡山。这一动作,直接掏空了东北腹地。 当1931年9月日军突然发动进攻时,驻守沈阳北大营的守军仅为旅级单位。锦州方向兵力薄弱,长春、吉林守备松散,主力并不在家。 飞机260架?多数停在机棚里,缺油缺零件,飞行员训练有限。炮兵口径繁杂、缺乏弹药,通信线靠电话和骑兵传令。表面风光,实则虚弱。 关东军此时有多少人? 名义上不过两万,但战术整编完备,装备现代化。第2师团、守备旅团、装甲车中队、航空联队,配合精确。更关键的是,他们早已策划许久——铁路爆炸只是借口,行动计划从夏季就已排好。 张学良面临的,是一支准备充分、火力压倒性的敌人,而他自己的军队,正陷在内政与中央制衡的泥潭中。假设时针拨回1931年9月18日夜。 铁路爆炸声响起,北大营遭袭。 若张学良在此刻下达“全面抵抗”命令,结局是否不同? 从战术角度看,沈阳并非不可守。北大营地势开阔,西南方向铁路纵横,南口至辽阳间为丘陵地形,有利于构筑防御阵地。炮兵和机枪阵地若提前布置,可形成纵深防线。 沈阳城中守军约七千,周边地区有可调部队两万。若能迅速调动长春、辽阳、锦州的驻军,集中兵力打击关东军主攻方向,或可形成抵抗。配合沈阳机场空军出动,至少能拖住数日。 但问题是——他必须“顶着南京的命令”作战。 蒋介石的方针是“攘外必先安内”,避免刺激日本,以便集中力量剿共。张学良深知这一点,也担心贸然开战会被指“挑起事端”,导致孤立。更现实的是,东北的军政体系还依赖日本控制的铁路、港口、贸易。开战即断粮、断油、断通讯。 然而,如果他真下决心开战——哪怕只守沈阳三日、坚守辽阳一周、死守锦州半月——局面或许会变。 关东军虽强,但兵力有限。东北面积辽阔,从沈阳到长春、从辽阳到通化,任何一个点的激烈抵抗,都可能迫使日军调兵增援。倘若东北军能在正面战场牵制日军数周,南京政府和国际社会的反应也会不同。 国联舆论可能更快介入,中国国内抗日情绪也将全面爆发。 可惜,命令传下——“不准抵抗”。 北大营守军在未接到开火命令时被打得溃不成军。飞机停在地面上被炸毁,炮兵未及开炮即撤退。沈阳失守几乎未发生实质战斗。 如果那晚张学良下令抵抗,日军可能赢,但绝不会赢得如此轻松。