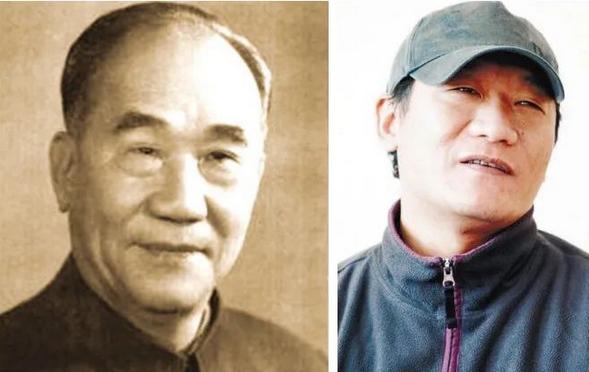

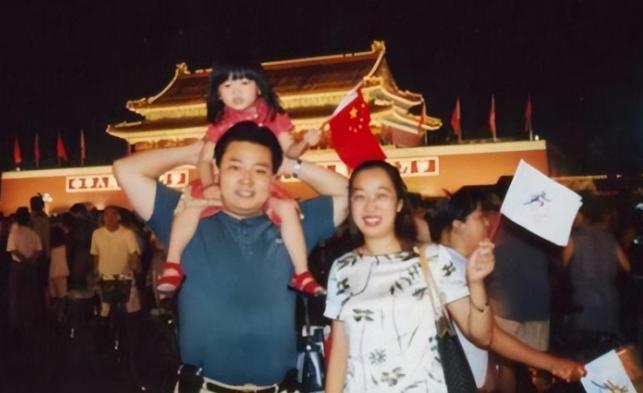

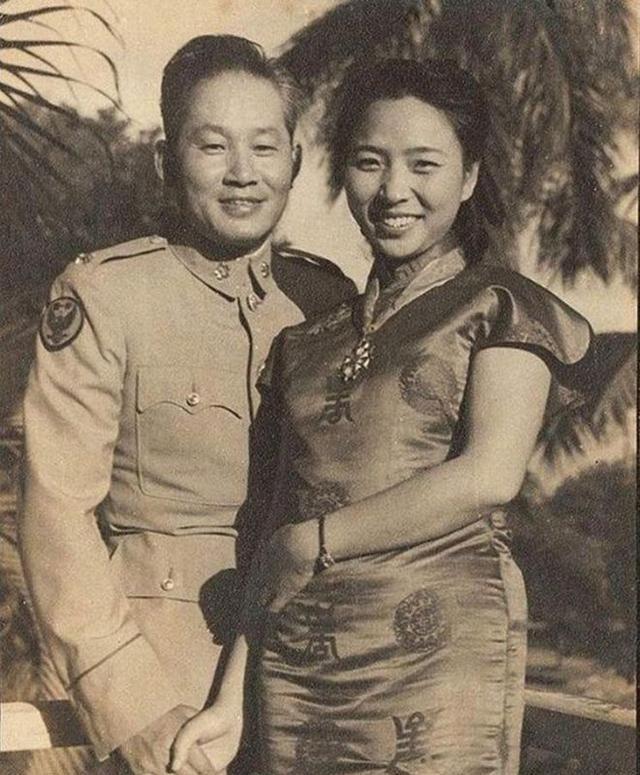

1950年,随着一夫一妻制的颁布,侯宝林召开家庭会议,看着泪流满面的三个老婆,最终选择让最小的老婆陪在身边。 1950年,北京四合院的一个晚上,灯光昏黄,气氛凝重,侯宝林,一位把笑声带给千千万万观众的相声大师,此刻却坐在家中,一言不发。 对面坐着的是他的三位妻子,一个个眼眶泛红、泪水涟涟,不是因为吵架,也不是因为家中出了事,而是因为一纸新法,新中国的《婚姻法》刚刚颁布,一夫多妻的时代画上了句号。 往后,谁留下,谁离开,这得定下来,侯宝林看着她们,也看着那个新的时代,沉默了很久。 别看如今大家都习惯了一夫一妻,觉得天经地义,可在1950年那会儿,这制度一出,不少家庭都乱了套,尤其是像侯宝林这样的“多妻之家”,你说要他选一个留下,这不是在命根子上动刀子吗? 侯宝林不是贪心的人,但时代给了他三段婚姻,他的原配连秀贞,是他穷到裤子打补丁时的伴侣;第二位刘淑芳,陪他从小剧场走进大舞台;而最小的王雅兰,是他在艺术生涯稳定之后遇见的“知音”。 如果没有1950年那纸《婚姻法》,或许这三段关系还能在“旧社会的余温”中继续维持某种平衡,可一纸法律,像一把刀,把“情分”与“合法”分了家。 家庭会议那天,局面并不体面,连秀贞沉默,刘淑芳试图诉说往日情感,而王雅兰则表现得最冷静,不是因为她心硬,而是她知道,这场会,迟早要来。 有人说侯宝林薄情,也有人说他识时务,但站在他的位置上,其实没有谁能轻松,留下谁,都是撕裂;放弃谁,都是背叛,问题是,法律不讲情面,它要的不是“你爱谁”,而是“你只能爱一人”。 1950年,不少人感慨:“婚姻不是两个人的事了,是国家的事了。”这话听起来夸张,但并不假。 《婚姻法》的出现,不只是要解决“谁正室谁偏房”的问题,而是要用法律的笔,写一部新的社会剧本。 尤其像侯宝林这样的“文化人”,早就被摆在了聚光灯下,你的家事,不只是家事,而是“社会风向标”。 其实那一年,全国像侯宝林这样的家庭还有很多,不少人比他更难,有的几个老婆都生了孩子,有的甚至还没来得及“娶齐”。 有人说,侯宝林的家庭会议,是那个年代“最早的一场民间婚姻法庭”,确实如此。 但比起法庭的冷冰冰,那天的茶几上多的是人情的温度,三个女人并没有互相撕扯,也没有像戏文里那样“争宠斗狠”,她们只是坐在那里,看着一个男人,在法律和情感之间拉扯自己。 而放眼全国,那一年,全国处理了超过8万起类似的“家庭重组”,有的家庭撕得血肉模糊,有的选择“地下继续”,法律归法律,感情归感情。 但再怎么“分不开”,国家是铁了心要“分清楚”,因为制度不能靠情感来维系,而情感也不能绑架制度。 侯宝林的经历,其实是那个时代很多知识分子的缩影,他们被推上前台,不是因为他们愿意,而是因为他们“代表了未来”。 这不是一场爱情的胜利,也不是理性的妥协,而是那个时代给所有人下的一道命题作文,侯宝林只是那个交卷较早的人。 他没做错什么,也没做对什么,他只是做了一个必须做的决定。 很多人看这段历史,容易陷入“谁赢谁输”的情绪里,其实这不是宫斗剧,也不是情感撕扯,这是一个人在时代大潮来临时,被迫做出的艰难选择。 婚姻法》不是纸上谈兵,它直接把几千年的“男尊女卑”观念给掀翻了,那一年,全国各地都在宣传“婚姻自由”,连戏院也在演“新婚姻新生活”。 如今再回头看这段往事,会觉得有些荒唐:为什么一个人能同时娶三个老婆?为什么要让女人等着“被选”?但在当时,那就是现实。 侯宝林的故事之所以值得讲,不是因为他有几个老婆,而是因为他在一个特殊的历史节点,做出了一个符合时代的决定。 他没有逃避,也没有耍滑头,他没有让她们自己去“商量”,也没有拖到最后“自然淘汰”,而是坐下来,开了个明明白白的家庭会。 这不是谁的胜利,而是那个时代里,一种新规则的确立。 当法律和传统起冲突时,有人哭,有人闹,有人逃避,也有人像侯宝林一样,咬咬牙,做出选择,然后承担后果。 侯宝林留下了王雅兰,成就了一段相声艺术的黄金岁月,也留下了侯耀华和侯耀文这两位后来响当当的人物。 而连秀贞和刘淑芳,也各自走上了不同的人生路,有人说她们是“被抛弃”,也有人说她们是“被解脱”,但无论哪种说法,都是这个时代给她们的答案。 时代的车轮滚滚向前,每个人在其中都不可能不留痕迹,而侯宝林的这个决定,正是那个年代最清晰的一道印记。 他没说太多道理,但他做了该做的事,这就是那个年代最真实的“家事”,也是我们今天该记住的一段“国事”。