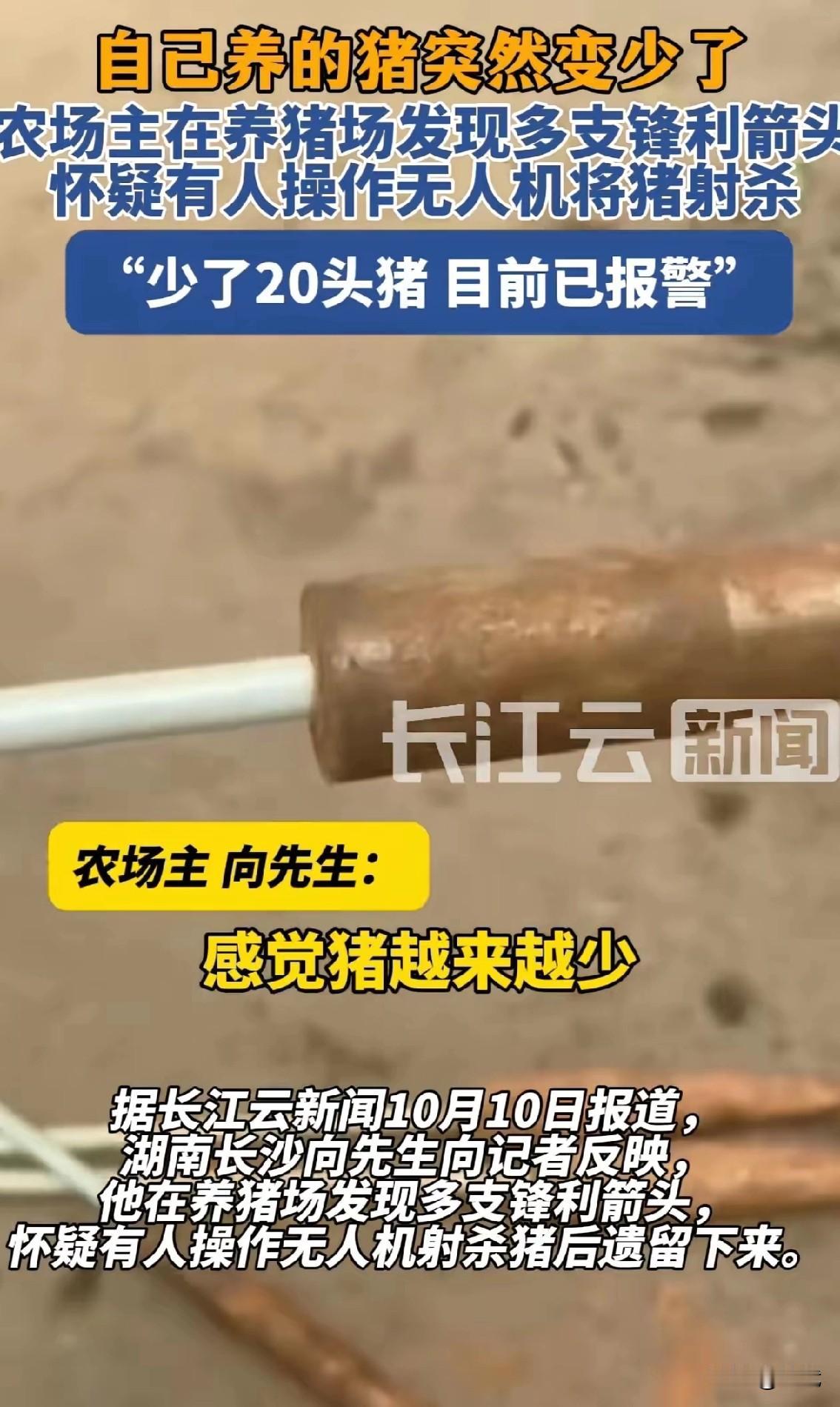

洗澡时窗外惊现无人机:“低空之眼”偷窥,监管不能留盲区 “窗外突然悬着一架无人机,镜头正对着阳台!”近日杭州萧山区某小区租户的遭遇,让不少人捏了把冷汗——当事人刚洗完澡走出浴室,就与这双“空中贼眼”撞个正着。更令人不安的是,这并非孤例:有业主深夜11点拍到无人机在居民楼间穿梭,还有住户反映无人机距自家窗户仅10米盘旋,“这么晚贴着楼飞,到底要干什么?” 事件发酵后,警方虽迅速找到同小区的飞手,但因未发现明确偷拍视频,无法认定侵权。这种“抓得到人、定不了责”的困境,戳中了当前无人机监管的痛点。小区物业直言“缺乏法律依据,无法有效制止”,而这背后是现行法规的明显空白:2024年实施的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》仅明确120米以上为管制空域,对居民区低空飞行未作限制;《浙江省无人驾驶航空器公共安全管理规定》也未禁止人员密集场所的低空飞行行为。 法律并非全然缺位。《民法典》明确保护自然人私密空间与生活安宁,《治安管理处罚法》对偷拍隐私行为规定了拘留、罚款等处罚,宁波曾有飞手因拍摄大量隐私视频被行政拘留。但执法实践中的难点显而易见:无人机静音飞行、夜间行动的隐蔽性强,受害者难以及时固定证据;警力有限时,很难像专项行动那样动用热成像等设备追踪定位飞手。正如律师所言,即便未拍到明确隐私内容,这种低空飞行本身也易引发恐慌、构成扰民,却因取证难让维权陷入被动。 随着无人机普及,类似乱象已从个案演变为共性问题。成都一小区住户换衣服时被无人机偷拍、多地居民区频现“黑飞”扰民,折射出技术便利与隐私保护的失衡。要根治这一问题,单一手段远远不够,需构建“法律+技术+协同”的立体治理体系。立法层面,应尽快细化居民区等重点区域的禁飞规则与责任认定标准,填补低空监管空白;技术层面,可推广电子围栏、反制设备等手段,实现对无人机的精准识别与驱离;治理层面,需打通公安、物业、行业协会的数据壁垒,落实无人机实名登记,建立违法“黑名单”制度。 从快递配送、航拍创作到应急救援,无人机本应是服务生活的“帮手”,而非侵犯隐私的“黑手”。杭州萧山的这起事件再次警示:低空经济发展不能以牺牲公民权利为代价。唯有让监管跟上技术的脚步,才能在创新与安全之间找到平衡点,让“空中之眼”守好边界、不越底线。