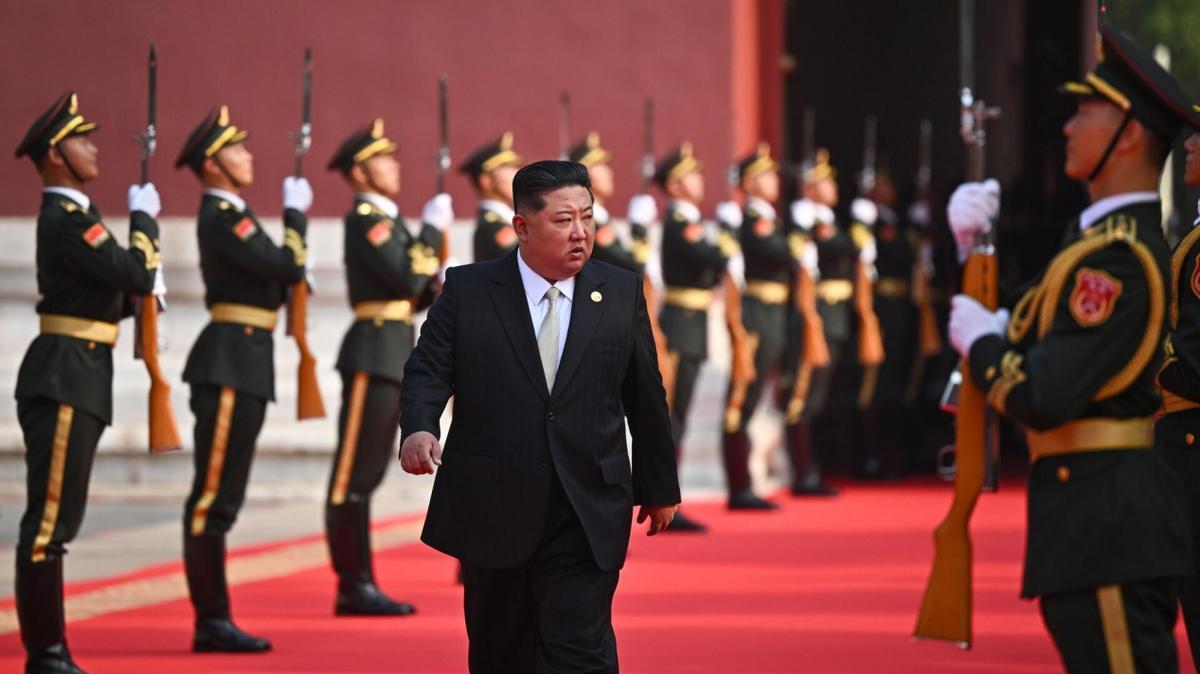

从北京满载而归后,朝鲜领导人信心大增,韩国人最先发现风向变了 2025年9月,北京的天安门广场上热闹非凡,朝鲜领导人罕见地站在了国际媒体的聚光灯下。不到一周,他返回平壤,外交节奏陡然加快,仿佛按下了“加速键”。 金正恩从北京回来后,先是高调主持了朝鲜劳动党八十周年庆典,然后平壤的机场就成了“外交快线”。 中俄高层代表团前后脚抵达,越南、老挝的国家元首也接连访问,朝鲜过去那种“朋友不多”的印象被迅速打破。 韩国媒体一边翻阅照片,一边紧盯着每一次会晤的措辞变化,终于忍不住说了句:“这场阅兵,可能是个转折点。” 韩国统一研究院甚至专门出了份报告,说北京之行对朝鲜来说意义非凡。报告没绕弯子——朝鲜领导人在北京受到了超常礼遇,这让他在国际舞台上找回了久违的存在感。 阅兵当天,他在观礼台的站位极为靠前,就在普京身边。这不是简单的“走个过场”,而是在告诉世界:你看,我们朝鲜也有牌面。 阅兵结束前后,中朝高层进行了多轮闭门会谈。虽然官方没公开细节,但从随后的动作就能看出,朝鲜得到了某种程度的“底气支持”。 韩国《朝鲜日报》就指出,中国外交部在朝鲜高调宣布“绝不放弃核武器”后,没有再提“半岛无核化”。这在韩国人看来,不是疏忽,是态度的变化。 一边是北京的热情接待,一边是俄罗斯梅德韦杰夫亲自访问平壤,带着一整个军事代表团。朝鲜方面毫不掩饰地展示“国防发展2025”成果,甚至邀请外宾参观。 这种自信,以前几乎没见过。韩国情报部门的评价更直接:朝鲜现在不再是“被动应对”,而是主动出击,试图重新定义自己在地区格局中的位置。 越南可是改革开放的“优等生”,朝鲜过去对其态度一直是“若即若离”。这回不同了,朝鲜主动提出要学习越南的经济发展经验。 表面看是讨论经济,仔细一听,更像是在为自己打开一扇通向世界的新窗。越南国防部长随行,也不是巧合。 与此同时,老挝国家主席通伦的到访也耐人寻味。他不仅出席了朝鲜的官方活动,还特地参观了军事展览。 这种安排,摆明了是要向外界传递一种信息:朝鲜不仅有朋友,而且这些朋友愿意深入合作。 韩国当然不可能坐视不理。最近一段时间,韩国高层的表态明显变得谨慎。文在寅之后的政府一直强调“强硬应对”,但面对朝鲜突然的外交活跃,首尔内部开始出现焦虑:如果朝鲜真的成功打破孤立,那美日韩的施压策略可能就要重新洗牌。 韩国媒体甚至将这场风向变化比作“新冷战中的小地震”——看起来不大,但波及面广。 尤其是朝鲜在北京与多个国家领导人有短暂交流,这种“露面外交”不仅增加了曝光度,也顺势打破了“朝鲜等于孤立”的标签。 有一个细节值得一提:平壤在会见中俄代表团时,公开强调“中朝关系牢不可破”。 这句话虽然听起来老套,但放在这次外交高峰期的背景下,意义就被放大了。中方这次派出政治局委员级别的代表团,规格之高、节奏之快,确实是近十年来罕见。 而这一切的起点,正是那场9月初的北京阅兵。从站位到会谈,从媒体报道到后续动作,朝鲜领导人仿佛从那一刻起就“开窍了”:原来只要选对舞台,也能成为主角。而中国这次给了他这个舞台。 韩国方面最早感知这股风向,不是因为他们有“先见之明”,而是因为他们最害怕这种转变。 毕竟,一旦朝鲜的对外关系不再局限于中俄,而是扩展到东南亚甚至中东,那么半岛的局势就不是“冷暖”问题,而是“定位”问题了。朝鲜不再只是一个“被制裁国家”,而是一个“寻找替代路径”的战略玩家。 眼下,韩国已经开始调整对朝政策的语调,不再强调“孤立”,而是更多使用“监测”、“应对”。这说明首尔在重新评估朝鲜的战略走向。 朝鲜如果继续保持这样的外交节奏,下一步很可能会尝试申请观察员身份,加入像上合组织这样的多边机制。届时,它就不再是边缘国家,而是拥有平台和话语权的“准主角”。 更重要的是,这种变化不是昙花一现,而是朝鲜战略思维的升级。这不是简单的“修补关系”,而是一场“精心筹划的回归”。过去,朝鲜的外交更像是“守株待兔”,现在,则开始试图“布网捕鱼”。 韩国人发现风向变了,不是因为风吹到了他们头上,而是因为吹的人换了方向。 朝鲜的外交自信,像一股不动声色的暗流,正在重新塑造半岛的战略图景。这一次,变的不只是朝鲜,还有所有盯着它的人。