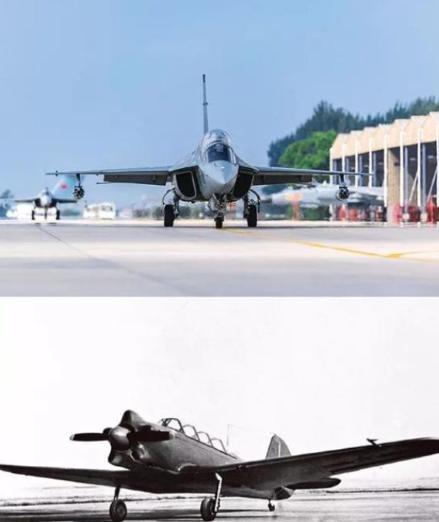

今天的中国这么强大,其实是很反常的,按理说,中国应该比现在更穷、更落后、更弱才对。因为一般来说,一个国家要从一无所有走到现在这个水平,要花好几百年时间。可中国却不一样,几十年就完成了别人几百年的发展。 上世纪的中国依然是十分的贫穷,但是在短短几年的时间里,中国就完成了全面的崛起。 甚至是就连国外不少国家都无法选择相信,我们用了几十年的时间就走完了国外几百年的道路。 新中国刚成立那阵子,国家就憋着劲搞工业,从1953年开始的第一个五年计划,全国人勒紧裤腰带支援建设,东北的鞍钢建了大型轧钢厂,长春造出了第一辆解放卡车,沈阳建了能造机床的工厂,连青藏高原上都修通了康藏、青藏公路。 那时候工人师傅们吃住在工地,技术员熬夜画图纸,农民把最好的粮棉交上去支援工业,就是想让中国不再受“没工业”的气。 到1957年“一五”结束,那些旧中国从来没有的重工业部门,像重型机器制造、有色冶金,全都建起来了,这可不是白手起家,是实打实的家底。 后来60年代开始的三线建设更不容易,从1964年到1980年,国家往中西部投了两千多亿,建了近两千个大中型企业和科研院所。 重庆的常规兵器厂、四川的电子基地、贵州的航空厂,还有攀枝花钢铁厂、刘家峡水电站,都是那时候硬啃出来的,深山里没路,就靠人扛炸药开山;缺设备,就用人力拉着机器进山。 就是这股劲,让我们有了原子弹、氢弹,1970年还把“东方红一号”卫星送上了天。邓小平都说,没有这些,中国就不能叫有重要影响的大国。这些建设不仅让中西部有了工业基础,更攒下了能吃苦、敢攻坚的精气神,这都是后来发展的底气。 真正让发展提速的是改革开放,但这也不是“突然开挂”,1978年之后,国家放开了手脚,设立经济特区,引进外资技术,又从计划经济慢慢转向市场经济。 那时候的个体户推着小推车卖早点,乡镇企业靠着简单设备做零件,沿海的工厂里工人三班倒赶订单,都是想抓住机会过日子。 1979到2023年,咱们的GDP年均增长8.9%,比世界平均水平高太多,这背后是无数普通人的汗水。 2001年加入WTO更是关键一步,中国的衣服、家电、机械零件卖到了全世界,成了“世界工厂”,但这不是运气好,是咱们的产品质量过硬、价格实在,更因为国家早就在基础设施和工业产能上攒够了本钱。 有人说国外几百年才走完的路,咱们几十年就走完了,其实是没算上“后发优势”和“集中力量办大事”的本事。 就说高铁吧,2008年京津城际开通时,谁能想到现在能有4.6万公里的高铁网?但这背后是建国后几十年铁路建设的积累,从成渝铁路到青藏铁路,再到“八纵八横”的规划,国家一张蓝图绘到底,不像有些国家搞建设要吵来吵去,几年都定不下来。 现在坐高铁从广州到北京半天就到,可当年修川黔、成昆铁路时,多少铁道兵牺牲在崇山峻岭里,这些都是发展的铺路石。 这些年的民生变化更能说明问题,以前买粮要粮票,买布要布票,现在手机扫码就能付钱;以前农村孩子上学难,现在文盲率从建国初的80%降到了极低,高等教育也普及了;以前生病怕没钱治,现在医保覆盖了十几亿人。 特别是脱贫攻坚那几年,全国派了几百万干部到农村,帮着搞产业、修公路,8年就让近一亿人脱了贫,这在国外根本不敢想,不是咱们特殊,是咱们的政策能真正落到实处,能集中力量帮老百姓解决难题。 国外不少人不信咱们能发展这么快,说到底是不了解中国的制度优势,咱们党能接续搞十四个五年规划,一个目标接着一个目标干,不会因为换了领导就改方向。 想修高铁,全国一盘棋调配资源;想搞科技自立,就集中力量攻芯片、新能源这些“卡脖子”的领域。 2023年咱们新能源汽车出口量超过500万辆,超过日本成了世界第一,这就是政策连续、产业升级的结果。 再看“一带一路”,10年里和150多个国家合作,中欧班列一年开1.7万列,既帮了别人,也让咱们的产品和技术走出去,这不是霸权,是共赢。 现在的年轻人可能没经历过那些苦日子,但老一辈都记得,从骑二八自行车到开新能源汽车,从住小平房到住电梯楼,从写信靠邮局到视频聊天,每一点变化都是干出来的。 咱们国家从来没有“一夜崛起”,从“一五”计划到三线建设,从改革开放到现在的科技自立,是七十多年不停歇的积累,是十几亿人的接力奋斗。 所以说,中国的强大一点都不反常。它是鞍钢高炉里炼出来的,是三线深山里造出来的,是改革开放中闯出来的,是高铁轨道上跑出来的,更是每个中国人用双手拼出来的。 那些说“应该更穷更弱”的人,要么不懂历史,要么故意忽略中国人的韧劲。 咱们这代人能见证这样的发展,该自豪,更该明白:这强大不是天上掉的,是代代相传的实干换回来的,以后也会这样稳稳走下去。

![这就是历史长的好处,全是咱们玩剩下的[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/3385770779885436900.jpg?id=0)