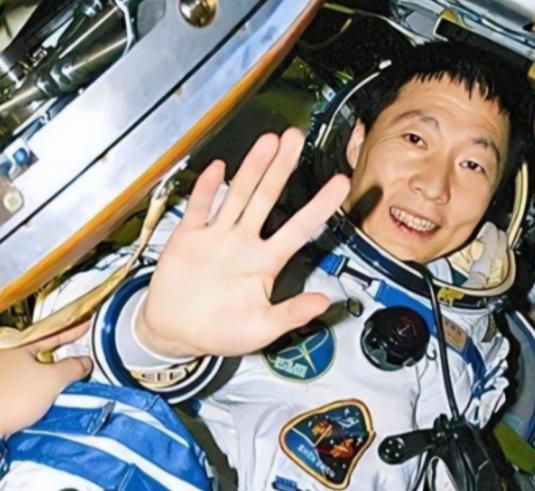

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 2003年那次飞行,算是能称上用命在试飞了,要知道,中国当时刚起步,没实战经验,所有数据都靠推算,而杨利伟坐进神舟五号时,没人能保证他一定能回来,那是一场真正的“赌命之旅”。 火箭升空三四十公里时,突发共振,那不是普通晃动,是能把人震散架的那种抖,杨利伟后来形容——“五脏六腑像被洗衣机甩”,那26秒,呼吸几乎停了,意识开始模糊。 而地面监控画面上,全是异常数据,指挥中心的心跳比火箭都快。 可他没慌,硬是靠咬牙挺了过去,落地后嘴角挂着血,就是那段共振震得麦克风磕裂了嘴,检查时,身上还留着震伤的印子。 那26秒后来成了教材,工程师复盘发现,是火箭某段结构共振频率叠加人体敏感频率造成的,这才有了后来的“共振抑制系统”。 可以说,神舟六号以后再也没出现过类似情况,全靠那次“以命换来的数据”。 可危险远不止这一次,进轨道后,杨利伟在太空里听到了奇怪的声音——“咚、咚、咚”,就像有人在敲门。 那时候没参考资料、没解释,他一个人待在失重舱里,只能自己判断,那种寂静的太空里突然响动,连呼吸都能听见,更别提金属敲击的回声。 后来专家才找出原因:是飞船外壳在冷热变化下热胀冷缩的应力声,可他当时哪知道?心理压力比身体疼痛更难熬。 这段经历后来被航天队写进心理训练手册,作为“极限孤独测试”的原型,别人现在能在太空悠然地拍视频、出舱工作,正是因为他先经历了那份孤独和恐惧。 然而,更凶险的还在后面,飞船返回时,高温摩擦让整个舱外壁像被火包裹,防热层剥落的碎片不断打在舷窗上,杨利伟忽然看到右舷窗出现裂纹,一道又一道。 他的脑子“嗡”地一声,条件反射想到“哥伦比亚号”那场灾难,那一刻他真做好了牺牲的准备。 直到成功着陆后,才确认那是外层防热涂层裂开,玻璃本身没事,可当时谁能分得清?那一瞬间,他经历了普通人一辈子都无法想象的恐惧。 后来有人说,他没再上天是遗憾,其实不然,那次飞行,他已经把生命交了一半,他能平安回来,就是中国航天的奇迹。 而那次任务回来后,医生给杨利伟做了全面检查,结果不太乐观,那26秒共振留下的不是外伤,而是内里的隐性损耗,部分脏器功能指标偏离正常。 加上太空辐射和失重对骨骼、肌肉的影响,他的身体已经被透支,医生的结论很直接——再飞一次,风险太高。 可更重要的是,那次飞行让整个中国航天明白了一个真理:载人航天,不只是“能上去”,还得“能回来”。 杨利伟把最危险的那一步走完了,后人再走,才有了底。 火箭的共振频率、舱体应力、玻璃耐温、减震系统,全都是在那次首飞后重新修订的,换句话说,他已经替所有中国航天员,提前死过一回。 有人问过他遗憾吗?他自己说,能回来,已经是幸运,他知道,自己的任务不是再去一次,而是让后来的飞行更安全。 于是他转入幕后,从航天员变成了教官、审查员、选拔官,神舟六号、七号、九号这些任务,训练体系里几乎处处能看到他的影子。 他告诉年轻航天员,太空不是浪漫的舞台,而是容不得半点失误的考场,他把全部细节都写进教材,提醒后来的人——每一次飞行都可能是最后一次,也正因为他把风险讲透了,后来的航天任务再也没出过这种致命状况。 这就是他不再登天的真正意义,不是退,而是清醒,不是被淘汰,而是成全,一个人的极限换来一群人的安全,这才是航天最硬的底气。 今天中国的空间站能稳定运行,航天员能在太空工作、拍照、做实验,这一切看着轻松,是因为有人先扛过了最难那关。 而那26秒的共振,是中国火箭的“试金石”;那声敲门,是中国第一次真正听见太空;那道裂纹,是后来每一艘神舟都必须通过的安全阈值。 杨利伟没再上天,但他把别人送上去了,他的任务不是飞得更多,而是让别人飞得更稳,他用一次极限飞行,换来中国航天从“以命试路”到“以智铺路”的跨越。 如今他仍在一线,训练航天员、审核飞行计划、给孩子们讲太空的故事,那次首飞没让他远离太空,反而让他成了太空的守门人。 有人说,真正的英雄,是那个第一个走的人;也有人说,是真正知道什么时候该停下的人,对杨利伟来说,这两句都是对的,因为他没再登天,是清醒的勇敢,更是对整个航天事业的成全。 为他们点赞! 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)

![我的天哪[笑着哭][笑着哭]!刷到宇航员的手,真的瞬间破防了!那双手看着不像在太空“](http://image.uczzd.cn/6096296648517996152.jpg?id=0)