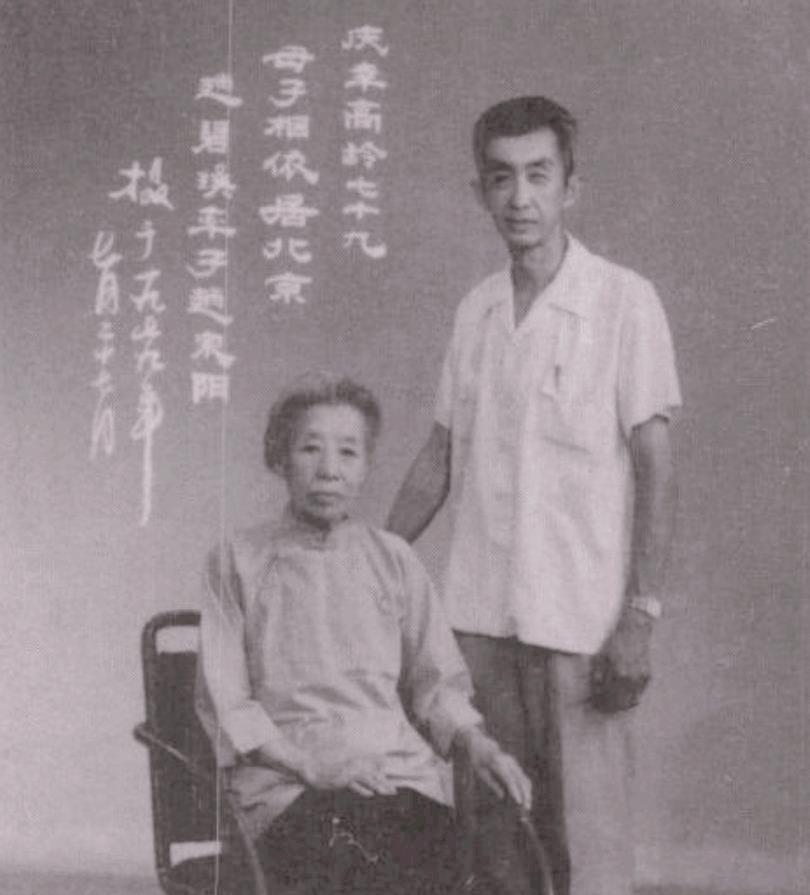

1947年的北京,夜色压得低沉。北平交通大学的校长张福运推开书房的门,灯光只亮着半盏。他五十七岁,头发已经斑白,神情却冷静得出奇。楼下妻子熟睡,楼上,一个十七岁的女孩正在小房里点灯写字。女孩是他几年前收养的养女。那一夜之后,这个家庭再也没能回到平静。 这起“校长与养女”的丑闻,后来在坊间流传多年。有人说它是私德败坏的缩影,也有人说那只是造谣。可无论真假,这个故事背后映照的,是旧社会的权力、伦理与沉默。 张福运的履历在档案上确实有迹可查。他出身山东书香世家,早年留学日本,回国后先在铁路系统任职,后来出任北平交通大学校长。那是一个讲究身份、名誉、门第的时代。大学校长,在社会地位上堪比地方高官。 他生活优渥,家住北平南城一处老宅,家中佣人三四个。妻子李国秦,比他小十岁,是典型的旧式贤妇。两人婚后多年无子。对那个年代的男人而言,没有后代意味着“香火断绝”,对女人则是“无能”的象征。 大约在1944年,张家收养了一个十几岁的女孩。她是山东难民,家人死于战乱。李国秦见她可怜,便让她留在家里帮忙。女孩聪明伶俐,很快成了李国秦的贴身小帮手。张福运则偶尔教她识字,送她上学。 事情就这样发生在一切看似正常的日子里。 那时的北京战后不久,局势动荡。张福运的工作压力大,学界内斗频繁。外人看来他是儒雅学者,实则心思深沉、控制欲强。 李国秦因为年纪渐长、身体虚弱,夫妻之间渐渐疏远。女孩年少纯净,在他眼里似乎成了补偿。 传闻里说,那天夜里,他趁妻子熟睡,悄悄上楼。没人知道那之后发生了什么。几个月后,养女的腹部微微隆起。 故事在1947年春天传开。有人在校内听到风声,说校长“家丑外扬”。又有人传出更细节的版本,说夫人闹到校方要求离婚。 这件事有多真?我们今天已经无法完全确定。根据后人整理的校史资料,1947年前后北平交大确有张姓校长离任,但文件中未提及“家事”。 而地方报纸、法院档案中,也未找到明确的离婚诉讼记录。 然而,通俗史料与民间回忆中的描述极为一致:李国秦发现养女怀孕后怒不可遏,提出离婚。张福运拒绝,还反问她“你离开我能活吗?” 这句话成为整个传闻的核心。它让故事有了人物的冷酷,也让那份权力的不对等显露无遗。 在那个年代,离婚几乎意味着女人的社会死亡。财产归夫家,名誉尽毁。张福运握有地位、金钱和名声,他清楚妻子的软肋——她离不开他的庇护。 坊间还传说,他把养女送回山东,避开舆论。有人说女孩在老家产下一子后失踪,有人说她被秘密安置在乡间,终身未嫁。 这些说法都没被证实,但每一种都足够残忍。 从更大的社会角度看,这件事并不孤立。20世纪40年代的中国,教育界虽然披着“新文化”的外衣,内部依旧充满旧式权力结构。教师、校长、文人,在社会上拥有极高威信,但在家庭里依旧沿用父权逻辑。 “校长”这个身份,既是知识象征,也是特权象征。张福运可以凭借声望决定别人的命运。妻子仰仗他的经济,养女依附他的庇护。两者都没有拒绝的能力。 许多学者后来反思,那一时期知识分子道德的两面性尤为突出——他们在课堂上传播自由、平等,却在家庭里维持旧式压迫。 如果说这桩丑闻是真的,那它的可怕不仅在于“乱伦”,更在于制度性沉默。没有人会去追问一个大学校长的私德,也没人敢替一个十七岁的女孩出声。 有人后来翻阅当时的《北平晨报》,发现那年确实有几则关于“教育界丑闻”的小字新闻,但都没有指名道姓。报纸的编者在备注里写着:“当事人为知名学者,不便刊登姓名。” 这说明,社会早已习惯了“知名者有特权”,尤其是男性。 时间推到1949年,北平和平解放。许多旧学者选择离开,也有的留在原地。张福运在校史上消失在1948年春。有传他南下避乱,也有说他病逝。至于李国秦和养女,官方档案没有任何记录。 到了1980年代,关于“张福运案”的文字重新出现,多是民间轶闻。那时,公众对旧时代的反思渐渐兴起,人们愿意挖掘“道貌岸然者”的隐秘面。这类故事成为社会对旧知识阶层虚伪的一种宣泄。 无论真假,这个故事提醒人们,教育、学问、名望都不能掩盖人性的阴暗。 在那些老照片里,张福运穿着长袍,站在讲台上,身后是“交通大学”的黑板字。他的眼神沉静,神态从容,完全看不出任何情绪。 人们无法从一张照片里判断善恶,就像无法从历史的碎片里确定真相。