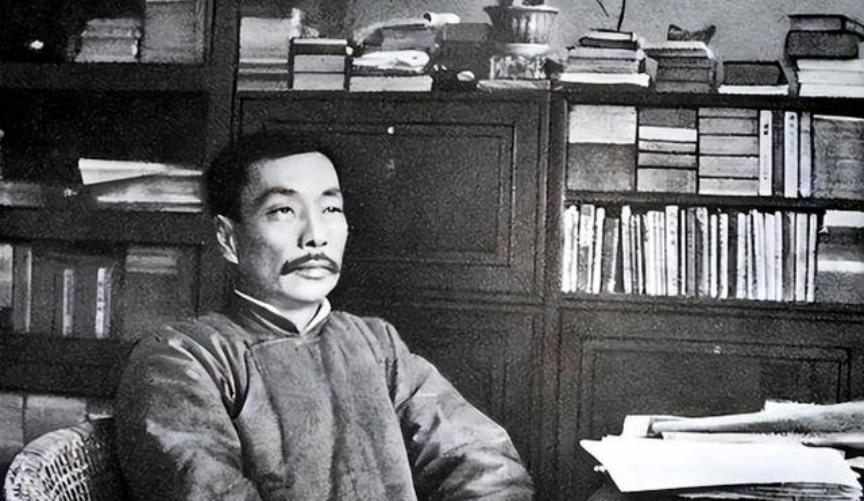

鲁迅为什么骨头硬?因为他是真有钱!鲁迅工资之高,是你难以想象的,1912年鲁迅进教育部,月薪1912年,民国刚刚成立。北平街头马蹄声碎,城门口的匾额还没换完,“教育部”三个新字被漆得发亮。鲁迅穿着一身旧长衫,提着公文包走进部里,从此开始了一段官职生涯。那天的文件上写着:“录任教育部社会教育司佥事,月薪六十银洋。” 六十这个数字,看似平平,却在当时能掀起不小的波澜。那时候的北京,胡同里租间小屋,一个月一块大洋;阳春面三分钱一碗,烧饼两文钱一个。六十大洋相当于普通工人一年积蓄。对一个读书人而言,这已经是金饭碗的级别。 可问题在于,鲁迅从来不属于“安稳生活”的那一类人。他有份不错的官职,工资稳,前途看似光明,但他不安分。他写文章、翻译、讲课、办杂志——到处折腾,仿佛那六十块银洋只是个起点,而不是目的。 那年,他刚三十出头,正是意气风发的年纪。北京的风沙常常刮进窗缝,他在昏黄的灯下批改文稿,桌上摊着账簿,墨迹未干。账上写着:米两斗,七角;煤五十斤,一块八;纸墨三角;租屋,一元。月末结余,仍是盈。 这些数字不惊人,却说明一件事——鲁迅不穷。更确切地说,他在那个时代过得算舒适。 民国初年的北京,物价低到今天难以想象。一块大洋可以买三十斤大米;雇一名长工,一个月五块足够。那时候一碗面两分钱,一顿饭三角已属丰盛。 而鲁迅的六十洋,是实打实的银元工资。教育部当时属中央机构,发的是硬通货,不打折,也不拖欠。对比同级公务员,他的收入已属高等。 教育部内部薪级表显示,普通办事员月薪三十,司员五十,佥事六十。鲁迅作为有留学背景、兼任多职的技术官僚,收入更稳定。 后来他辞去公职,在北京女子师范和北大兼课,每月课酬三十到五十。再加上出版版税、翻译费,他的收入曾达到月入百洋。按当时物价,足以在城里租一座四合院,雇两名佣人。 这些钱,他大多花在书上。书籍、印刷、期刊占去了大半开销。他在日记里写过“购书二十元”“购日版印刷机材料六元”,几乎每月都有。 从账目上看,他生活简朴却不拮据。衣食都算体面。北京的冬天冷,他点的是煤炉;夏天热,他能买得起冰块。 这样的经济状况,支撑了他后来那句硬话——“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。” 能做到不依附、不低头,背后必须有底气。而这份底气的一部分,来自他的钱包。 鲁迅的钱,来的不慢,去得也快。他不是暴发户式的文人,也不爱奢侈,只是舍得为理想砸钱。 1918 年,《新青年》陷入财政困难。办刊要纸,要油墨,要印工。陈独秀到处筹钱,连编辑都打算自掏腰包。 鲁迅拿出自己几个月积蓄,说得干脆:办下去。那几年,《新青年》屡次靠他垫款。 后来《呐喊》出版,他拿到稿酬,没买房、没置地,而是继续支援青年杂志,扶持新人作家。周作人、许寿裳、郁达夫等人都在他接济名单上。 鲁迅的钱也花在家庭。兄弟关系恶化前,他承担母亲生活费和弟弟学费,常常汇款回绍兴。日记中能看到:“寄家十元”“弟来信,复信附银五元。” 但他也懂得节制。到1920年代后期,北洋政府经济动荡,通货贬值,他依旧坚持不用奢侈品。有人看过他住的院子——几间旧房,破桌子、藤椅,书堆到窗台。 看似节俭,实则他的钱都在“有意义”的地方。出版、翻译、资助青年、收藏资料……那是他的人生投资。 鲁迅的钱,不是炫耀的资本,而是支撑独立人格的护盾。他写得辛辣、骂得狠,却从未为五斗米折腰。 别人靠权势吃饭,他靠稿费吃饭。别人求升官发财,他求写出真话。 他能硬气,不只是因为胆大,而是因为底子硬。 鲁迅有钱,但他从未依赖钱活着。钱在他那里,只是手段,不是主宰。 1927 年南京政府成立,新教育部邀请他复职,开出优厚条件。他拒绝。那时候的他,已经是文学界的旗手,薪水再高,也换不回他对权威的信任。 他离开官场,办杂志、写杂文、讲课。收入虽不如当年,却更自由。1930年代,上海租界动荡,他依然坚持写作。出版受限,他自己出钱印;朋友被捕,他掏钱营救。 有人说他穷,其实他只是不追富。他的钱,总在用,而不是囤。那张“六十大洋”的工资单,只是一个象征。真正的财富,是他留给时代的精神利息。 鲁迅不是靠钱“骨头硬”,而是靠自给自足、不求人活得硬气。钱让他不必看人脸色,但更重要的,是他心里那道分寸:能吃苦,但不跪;能贫穷,但不乞怜。 他在《而已集》中写:“我以我血荐轩辕。”这句话看似浪漫,其实背后有算账的冷静。他知道,要说真话,先要有饭吃;要有饭吃,就得有收入。 鲁迅懂得生活的现实,也懂得思想的代价。他有理想,却不做穷清高的样子;他有钱,却不让钱主宰灵魂。 在那个权势横行、文人多低头的年代,他靠自己的薪水、稿费、讲课费活得明白、活得挺直。 他的骨头硬,不是靠空喊理想,而是靠实打实的经济独立。