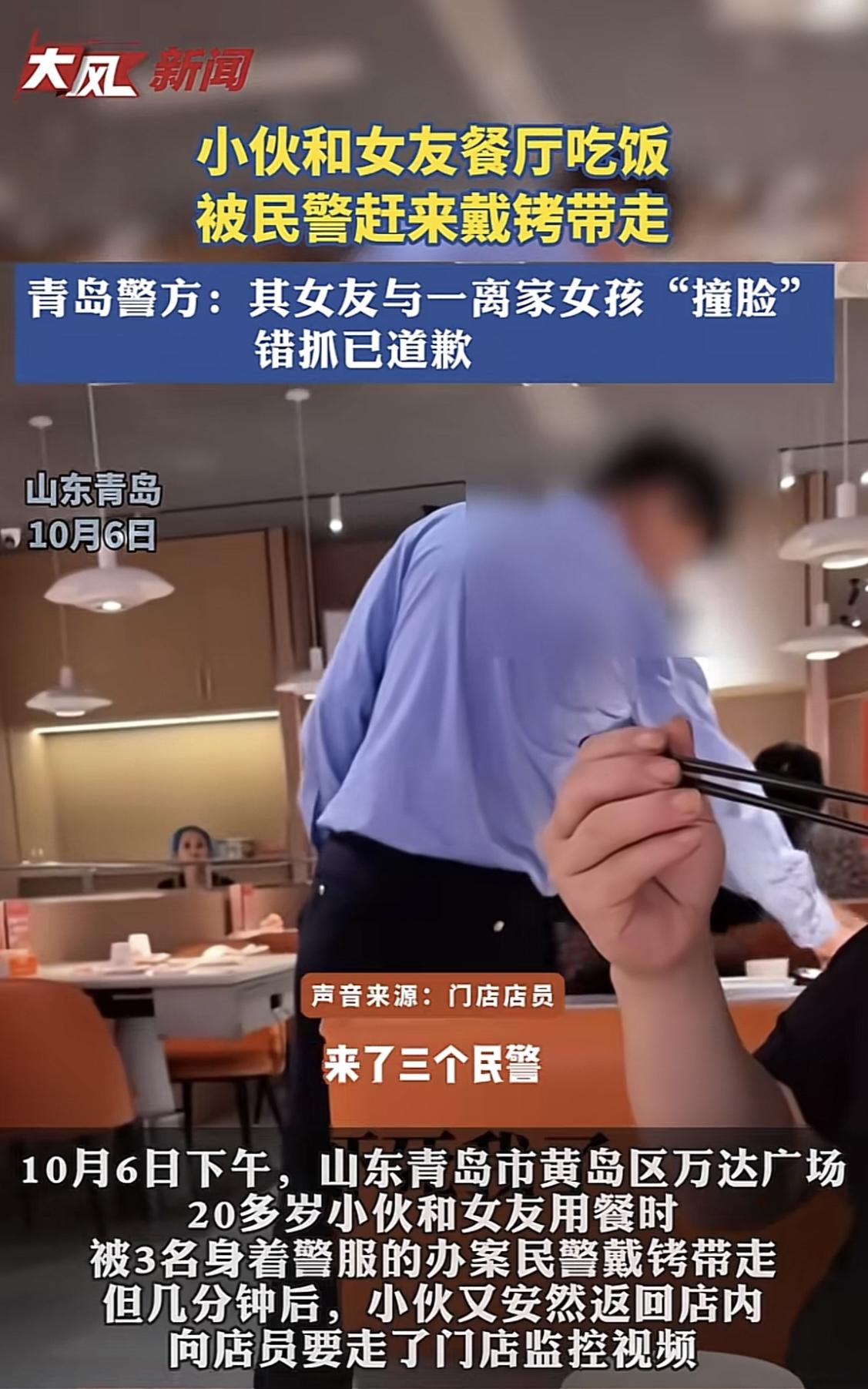

误会背后:一场“人脸撞脸”引发的乌龙 事情的起因,竟是一张走失女孩的照片。当天,胶南派出所接到报警,一名13岁女孩离家出走,家长提供了女儿的照片。民警通过系统比对,发现照片与小伙的女友“高度吻合”,怀疑是拐卖案件。可当民警打电话联系小伙时,小伙以为是诈骗电话,直接挂断并拉黑。民警急了,一路排查到餐厅,看到小伙和“疑似走失女孩”坐在一起,当场抓人。 “民警冲进来就说‘抓的就是你’,连证件都没出示。”餐厅负责人回忆,当时小伙还问“怎么了”,民警却只回“别问,抓人”。更讽刺的是,小伙被带到电梯口问了几分钟,民警就发现“抓错了”——原来,女友只是和走失女孩“撞脸”,并非同一人。这场因技术失误和沟通不畅引发的闹剧,最终以民警道歉收场。 执法温度:一句道歉,能弥补多少伤害? “如果是你,被当众戴手铐带走,还被人拍视频发到网上,你能接受一句道歉吗?”事件曝光后,网友的讨论炸开了锅。有人指责民警“执法粗暴”,未出示证件、未说明理由就抓人;也有人理解民警“急着找走失孩子的心情”,但强调“程序正义不能丢”。 事实上,类似的“抓错人”事件并非个例。2023年,湖南一男子因评论“豆腐渣工程”被拘留5天,只因民警认为他“捏造事实”;2016年,重庆民警抓捕毒贩后,特意向被惊扰的食客道歉,赢得一片点赞。两相对比,执法者的态度决定了公众的情绪——是“冰冷执法”还是“温情纠错”,直接影响着警民信任。 公众的焦虑:我们该如何相信“安全感”? 这场乌龙事件,暴露的不仅是技术漏洞,更是公众对执法权力的深层担忧。试想,如果小伙没有餐厅监控证明清白,如果女友真是未成年,这场误会是否会演变成更严重的后果?更关键的是,当“人脸识别”出错,当“工作电话”被拉黑,执法者是否应该更谨慎地核实信息,而非“先抓人再道歉”? “程序正义不是口号,是保护每个人的底线。”法律专家指出,根据《公安机关办理行政案件程序规定》,执法时必须出示证件、表明身份,扣押公民需说明理由。而在这起事件中,民警的“急”与“粗”,无疑让公众对执法权力的信任打了折扣。 执法者与公众:一场需要“双向奔赴”的信任 这场闹剧,最终以民警的道歉和小伙的接受告终。但背后的问题值得深思:执法者如何在“效率”与“程序”间找到平衡?公众又该如何在“配合执法”与“维护权益”间做出选择? 或许,答案藏在重庆民警的那句“打扰大家用餐,我向大家道歉”里——执法者放下身段,承认错误,公众才会愿意给予理解。而公众的监督与反馈,也能推动执法者更规范、更温情。毕竟,警民之间的信任,从来不是单方面的“要求”,而是需要“双向奔赴”的温暖。 评论区聊聊:你遇到过类似“被误会”的情况吗?或者你认为执法者该如何避免“抓错人”?说出来,或许你的经历,能成为推动执法进步的“一声提醒”。毕竟,每一次讨论,都是让社会变得更好的开始。 来源:头条热搜