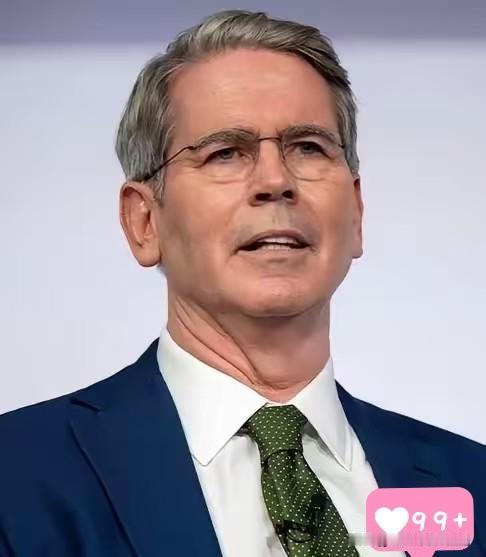

[浮云]美国国会议员基本认定中国短期内不会恢复购买美农产品,说到底,问题是美国先加高的关税。 9月底,美国驻华大使丹尼斯·珀杜向国会汇报了一个关于中美农产品贸易的最新进展,结果让不少美国议员大失所望。原本,他们期待着中国会在不久后重启购买美国大豆和其他农产品的订单,可是珀杜的报告却传递出一个不太乐观的信号:短期内,这种重启并不可能实现。 议员们满心期待,却没从珀杜那里听到任何实质性的承诺。更糟糕的是,中方并没有表现出加速采购的意愿。这一场简报会,基本把“恢复采购”的希望戳得支离破碎。 到底是哪里出了问题?谁才是这个僵局的“罪魁祸首”?答案其实早已显而易见,关键卡在了美国加的那道关税上。 美国农产品缘何迟迟难以再度踏入中国市场,需从美国对中国加税谈起。此加税之举,或为农产品入市受阻背后关键缘由。 2025年,美方便启动了对中国出口商品加征关税的举措,这一贸易行径波及广泛,就连农产品领域亦未能免遭其扰。大豆、玉米、小麦、肉类等一大批农产品都被列入了征税清单,税率大概都在20%到25%之间。 美国之所以加税,官方说是“经济对等”——但大家心里都明白,这根本是在给中国制造经济压力,尤其是在农产品这一块。更离谱的是,美方不仅没有取消这些加税,反而还把原本豁免的商品也拉入了征税范围。这种加税措施,把两国的贸易关系推向了更深的对立。 中国在反制方面,当然也有回应。商务部发布声明,决定对原产于美国的部分农产品恢复加征关税。与此同时,部分美国企业的进口许可证被暂停发放。 特别是大豆,曾经美国是中国最大的大豆进口国。但随着高关税的实施,这个优势基本消失了。中国市场不得不寻找替代品。 南美不仅提供了更稳定的供给,价格也更加灵活,并且没有美国那样的政治附加条件。面对这种局面,中国的农产品进口商早已意识到,不可能一边被加税,一边还要高价购买美国的农产品。 有些人或许认为,即便价格高了,中国也可能会继续进口美国的农产品,但这个想法完全站不住脚。贸易是互利的,经济学的基本原理就是,市场不可能一方单方面付出。 很多来自中西部的报道指出,大豆库存严重积压,农场经营困难,许多农民的生计几乎快不保了。早前,市场曾有观点认为,至2025年末,中国或许会回购部分农产品,以纾解市场困境。然而时至今日,这一希望已然破灭。 美国农业部为了应对这种状况,开始考虑通过启动补贴计划,用纳税人的钱来弥补农民的损失。真正的症结依旧是出口不畅和需求不足。 回头看看中国的反应,其实一直相当克制。无论是反制还是暂停,都是有针对性的措施,回应的程度和方式,始终没有超出底线。 美国一些人天天喊着要恢复采购,但自己又不撤税、不松口、不进行谈判,这种“既要鱼又要熊掌”的逻辑,根本不可能成功。 值得注意的是,现如今中国想买粮食,完全不缺乏其他的渠道。而且,阿根廷、乌拉圭等国早已加大了农业投资,愿意加大产量来满足中国市场的需求。 不仅仅是南美,东南亚、俄罗斯、非洲等地的农产品也在逐步拓展进入中国市场。多元化的供应链,意味着美国若想重新进入中国市场,并非一朝一夕的事。 部分农业州的议员已经开始呼吁重新评估当前的关税政策,尤其是在大选年,谁都不想在对华问题上显得“软弱”,因此更倾向于维持现状,硬碰硬。 想让中国恢复购买美农产品,前提条件很简单——美国得先撤掉关税,取消那些不合理的贸易限制。这不仅仅是关乎双方的经济合作,更是关于双方相互尊重和信任的问题。 中美农产品贸易并不是一个简单的经济问题,而是一个被政治化的复杂课题。美国把大豆等农产品作为“外交工具”,却忽视了贸易规则与市场规律,这让中国无法接受高价买单。 要想解决这个问题,美国必须改变思路,撤回关税,放下“高高在上”的姿态,和中国重新回到平等对话的桌前。 否则,无论美方如何呼吁,短期内中国都不会恢复对美国农产品的大规模采购。 (主要信源:观察者网——美议员与驻华大使闭门会:中国买美国大豆?不抱希望了)