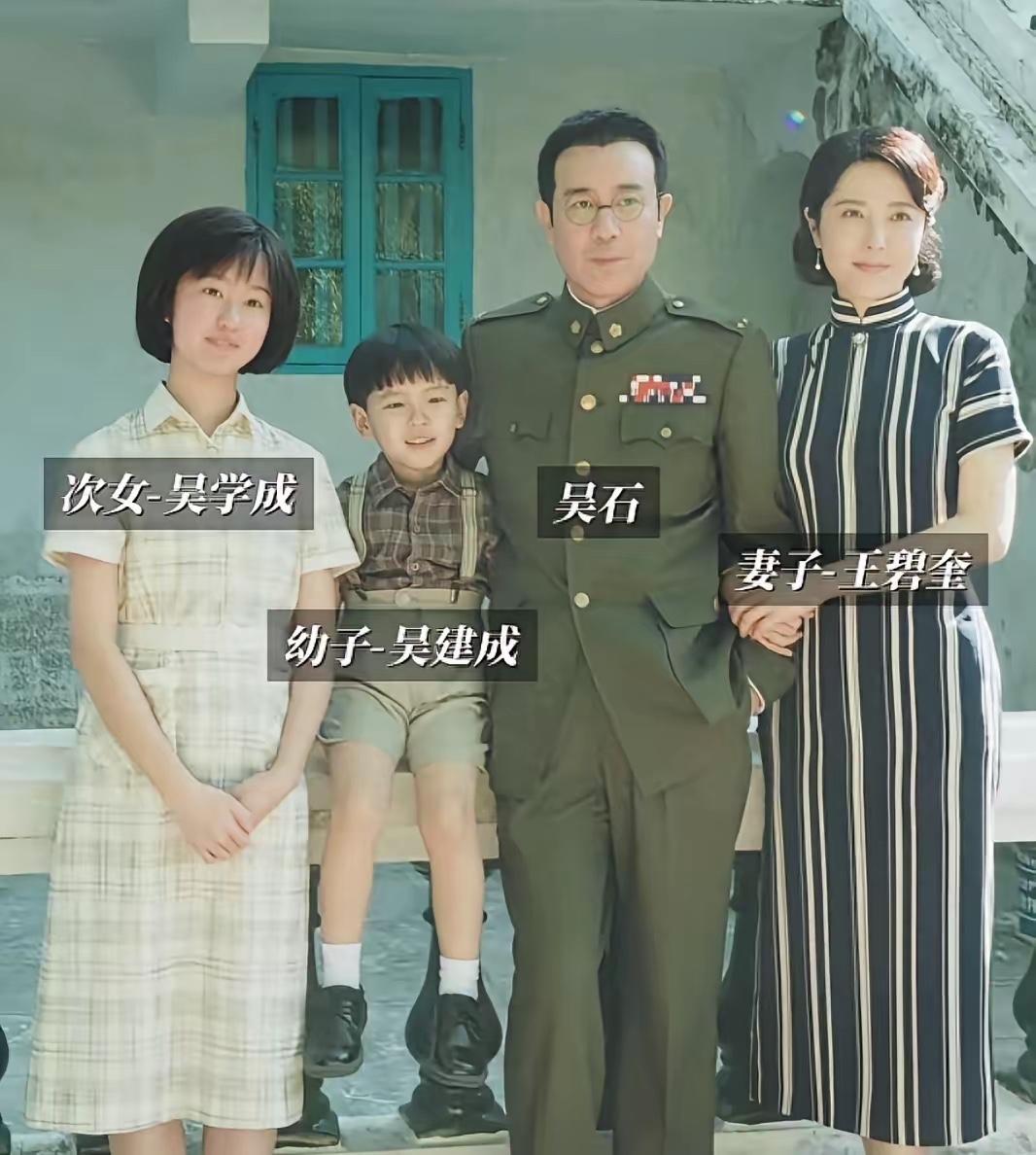

1939年,40岁的白兰花勾引宋霭龄23岁的儿子,在马尼拉成婚。宋霭龄气得浑身颤抖,结果白兰花用不到10年时间,让宋霭龄对她感恩戴德。 1948年美国纽约的公寓里,宋霭龄握着白兰花递来的汤药,手指触到温热的瓷碗,突然叹了口气:“当年在上海,我要是知道你是这样的人,也不会那样拦着你和令侃。” 白兰花正给她掖着毛毯,闻言只是笑了笑——从1939年在马尼拉被斥“二婚老妇”,到如今成为宋霭龄离不开的人,她用了九年时间。 1939年深秋,马尼拉孔家分行的办公室里,孔令侃把结婚请帖放在桌上,对面的盛升颐捏着请帖,指节泛白。 白兰花是他的妻子,可盛家早已没落,孔家是“四大家族”之一,他只能挤出笑容说“祝你们好”。 消息传到上海,宋霭龄正在给蒋介石夫人准备寿礼,听佣人说完,当场把翡翠手镯摔在地上:“我儿子娶谁都可以,就是不能娶一个比他大17岁的有夫之妇!” 她立刻发电报给孔令侃,断了他的经济来源,还让上海的亲友都不许去参加婚礼。 孔令侃没管这些,挪用分行资金,在马尼拉最豪华的酒店办了婚礼。 白兰花穿着定制的旗袍,手里捧着一小束白兰花,没有娘家人到场,只有孔令侃的几个朋友。 婚后第一个月,宋霭龄没给他们寄过一分钱,孔令侃手里的钱很快花完,连房租都快交不起。白兰花没抱怨,拿出自己的首饰当了,换了钱租了个小公寓,每天买菜做饭,把家里打理得井井有条。 孔令侃看着她系着围裙在厨房忙碌的样子,第一次觉得,自己没选错人。 1941年12月,日军轰炸马尼拉,孔令侃慌了神,只想着赶紧买船票撤离。 白兰花却拉住他:“家里的金条和文件怎么办?那是孔家的根基。” 她连夜找了几个在盛家时认识的老管家,把金条缝进地毯夹层,珠宝装在煤油桶里,贴上“工业用油”的标签,重要文件抄录后,原件藏在行李箱的暗格中。 三天三夜没合眼,才把所有东西打包好。撤离时,船票紧张,白兰花把自己的票让给了一个带着孩子的佣人,自己跟着孔令侃坐货船走。 一路上风大浪大,她吐得站都站不稳,却始终护着放文件的箱子。 回到上海后,宋霭龄看着完好无损的金条和文件,又看了看瘦了一圈的白兰花,没说什么,却让佣人给她收拾了一间客房。那时候孔令侃想办扬子公司,宋霭龄不同意,觉得他太冒失。 白兰花私下找宋霭龄,拿出自己做的市场分析,说“现在上海的实业缺口大,只要好好做,肯定能成”。宋霭龄看着她手里密密麻麻的笔记,突然觉得这个女人不简单。 扬子公司开起来后,孔令侃仗着孔家的势力,在商界很张扬,很快得罪了上海的实业巨头。对方联合税务部门查账,说扬子公司偷税漏税,要捅到蒋介石那里。 孔令侃急得团团转,宋霭龄当时在美国,帮不上忙。白兰花没慌,她想起盛家以前的人脉,找到上海总商会的副会长,又拿出自己的私房钱补了税款的窟窿。 事情平息后,宋霭龄从美国寄来一块进口手表,附言说“谢谢你”——这是她第一次对白人兰说软话。 1945年,宋霭龄的身体越来越差,常年在美国休养。 孔令侃忙着生意,很少去陪她,身边的佣人要么不贴心,要么只会奉承。白兰花干脆关了上海的铺子,去美国照顾宋霭龄。 每天早上,她都会给宋霭龄熬南方的粥,宋霭龄牙口不好,她就把菜切碎了煮在粥里; 晚上宋霭龄失眠,她就坐在床边给她念报纸,从国内的新闻到国外的趣闻,慢慢念到宋霭龄睡着。 宋霭龄的私人存款很多,打理起来很麻烦,白兰花就一点点梳理,记在账本上,每一笔都清清楚楚。 1948年冬天,宋霭龄过生日,孔令侃从上海赶过来,看到白兰花正给母亲剪指甲,动作轻柔。宋霭龄笑着说“令侃,你能娶到白兰,是你的福气”。 孔令侃看着母亲脸上的笑容,又看了看白兰花,心里满是感激。那天晚上,宋霭龄拉着白兰花的手说“以前是我偏见太深,把门第看得太重,现在才知道,过日子靠的是人心”。 后来有人问白兰花,当初为什么敢嫁给孔令侃,不怕宋霭龄反对吗?白兰花只是说“我没多想,就觉得他人不错,日子总能过好”。她从来没提过自己付出了多少,也没说过那些难捱的日子。 在孔家的这些年,她靠的不是奉承,也不是算计,而是实实在在的担当和贴心。就像宋霭龄后来跟朋友说的“白兰不是靠孔家过日子,是孔家靠她过日子”。 这段曾被很多人不看好的婚事,最后成了孔家最温暖的依靠,而白兰花,也用自己的方式,赢得了所有人的尊重。 主要信源:(文史月刊》 2002年05期——纵观孔祥熙(续十六))