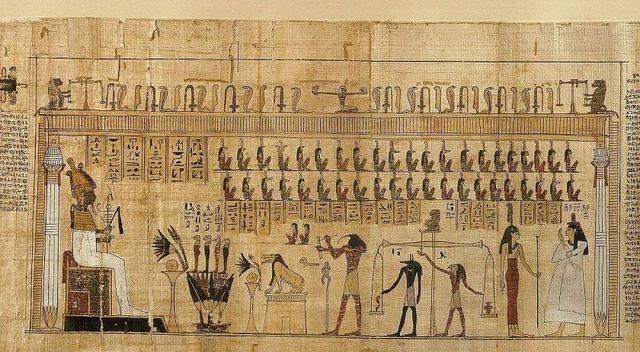

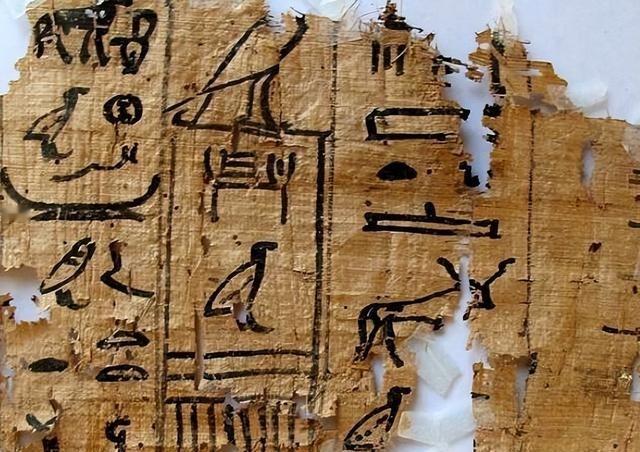

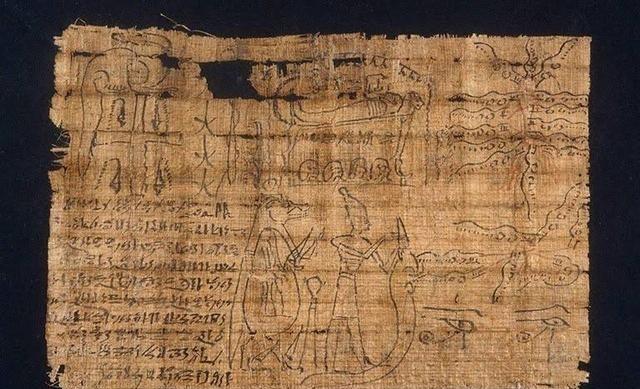

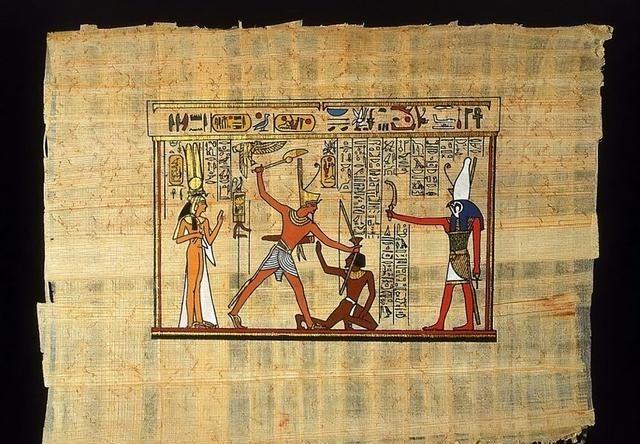

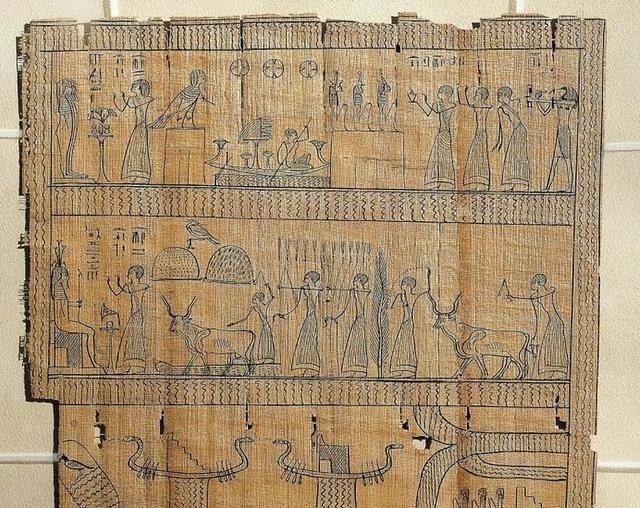

古埃及人很喜欢讲故事,并将讲故事作为他们最喜欢的消遣之一。铭文和图像,以及故事的数量,证明了埃及故事艺术的悠久历史,涉及的主题从众神的行为到伟大的冒险,再到对生命意义和对魔法事件的思考。 这份纸莎草纸卷轴藏着几千年秘密,它记录的故事看似简单娱乐,却指向王朝更迭的深层逻辑。胡夫国王时代的神奇传说,为什么会在几百年后的动荡时期被重新抄写?这份重写本的背后,究竟隐藏着什么时代焦虑?当你读到第五王朝三位国王神奇出生那一刻,会不会好奇:古埃及人用这种方式,到底在说服谁? 纸莎草作为书写材料本身就是尼罗河文明的标志。从公元前3000年起,古埃及人掌握了将纸莎草茎髓加工成卷轴的技术,这种材料轻便、耐用、易于书写,很快成为埃及社会记录一切的首选载体。它不只停留在本土,还沿着地中海贸易路线向外扩散。腓尼基人、希腊人、罗马人都接触并采用类似材料,希腊语“papyrus”一词直接源于埃及语,证明这项技术早已跨越地域界限,成为欧亚非大陆早期文明共享的知识遗产。 韦斯特卡纸莎草纸现存于柏林埃及博物馆,编号3033号。它属于重写本,原有内容被刮除后重新使用,这在埃及很常见,因为纸莎草卷轴成本高昂。抄写时间落在第二中间期,大约公元前1782年至1570年之间,当时埃及分裂,希克索斯人控制下埃及,底比斯政权偏安一隅。故事却设定在古王国第四王朝胡夫统治时期,这不是随意选择,而是有意把目光投向“黄金时代”。 胡夫作为第四王朝最著名国王,建造了吉萨大金字塔,他的名字在故事中反复出现。五个儿子轮流讲故事给他解闷,这种框架本身就透露出宫廷生活的日常面貌。故事内容涉及第三王朝、第四王朝早期君主,跨越几代人,表面是魔法奇闻,实际在传递王权合法性的信息。第五王朝开国君主被设定为神明直接干预诞生的结果,这种叙事安排在当时政治环境下有明确指向。 故事集以娱乐为主,却夹带宗教和政治意味。蜡鳄鱼复活、分开湖水取回饰物、断头动物重接,这些魔法桥段在埃及文学中反复出现,反映民众对超自然力量的普遍认知。杰迪老人预言三位国王即将出生,直接对应第五王朝的乌瑟卡夫、萨胡拉、尼斐里尔卡瑞,这三位君主确实在历史上接连登基。抄写员选择在动荡年代重现这些内容,很可能想借古喻今,提醒人们神明对王权的最终决定权。 纸莎草纸的流传路径同样体现文明交汇。1823或1824年英国旅行者亨利·韦斯特卡获得它,具体来源不明。1839年德国学者莱普修斯从其亲属处购得,带回柏林。1890年阿道夫·埃尔曼完成首次完整翻译,此后成为埃及文学研究的经典文本。19世纪欧洲人对埃及古物的热衷,导致大量纸莎草纸外流,这份卷轴的命运正是那个时代缩影。 埃及纸莎草纸不只是书写工具,它承载了从古王国到第二中间期的历史记忆。故事设定在遥远过去,却服务于抄写时的现实需求。中王国文学常把故事放在古王国背景,制造一种怀旧情绪。第二中间期埃及面临外族入侵和内部分裂,抄写这类文本或许是为了凝聚认同感。神明干预王权更迭的主题,在分裂状态下显得格外有力量。 这份纸莎草纸的影响延伸到地中海世界。希腊历史学家希罗多德记载埃及风俗时,多次提到纸莎草的使用。罗马时期纸莎草纸仍是主要书写材料,直到羊皮纸逐渐取代。埃及的书写传统通过贸易和征服传播,间接塑造了西方早期文献形态。纸莎草纸的故事也融入更广的文化交流,魔法母题在后来的地中海叙事中反复出现。 韦斯特卡纸莎草纸的价值在于它连接了不同时期和地域。古埃及人用它记录对王权的想象,抄写员用它应对时代不确定性,欧洲学者用它重建失落文明。纸莎草作为媒介,把尼罗河的叙事带到更远地方,证明古代欧亚非并非孤立板块,而是通过物质和技术不断互动的整体。