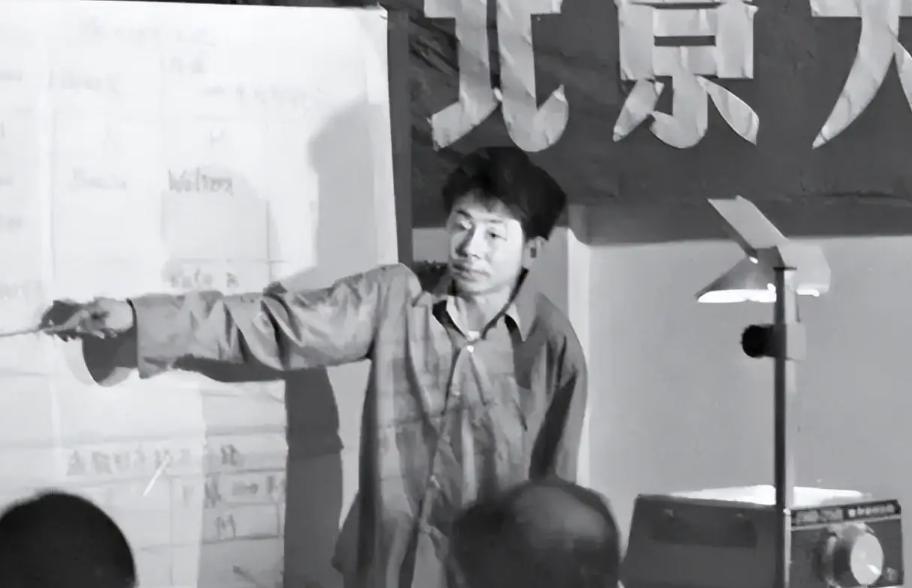

“中国为什么出不了数学大师?”北京大学数学天才张筑生手握五个世界第一,但却一辈子没评上职称,临终前,他发出这样的疑问,振聋发聩! 在北京大学校史馆的玻璃展柜深处,躺着一张泛黄的纸。那是编号001的博士学位证书,也是中国学位制度三十年历史的物理起点。 现在是2026年1月,距离这张证书的主人离开我们,已经过去了整整24年。 这张纸看起来分量极重,它代表着中国第一位博士的至高荣耀。但如果你翻开张筑生当年的工资条,或者去查阅北大的人事档案,会发现一种令人窒息的反差。 直到2002年倒在讲台上那一刻,这位手握五个世界奥数冠军的主教练,这位攻克了史梅尔四大猜想的天才,职称栏里始终没能填上“博导”二字。 甚至连他的课时费,都比同级别的同事要低。 这听起来像个黑色幽默,但在那个唯论文论英雄的年代,这却是一个精准运行的悲剧算法。 我们不妨把时间拨回1986年。那是张筑生刚从美国回来的时候,那时候海归是稀缺资源,只要稍微动动笔头,发几篇SCI,职称、房子、帽子,要什么有什么。 但他干了一件在旁人看来“极度不划算”的事。他接下了编写《数学分析新讲》的任务。 朋友苦口婆心地劝他:写教材是体力活,评职称的时候根本不算科研成果,你这是自毁前程。 张筑生当然知道这笔账怎么算。但他坐在那个只有10平米的筒子楼里,裹着棉被,用那只在13岁医疗事故中致残、手指无法伸直的左手压着纸,整整写了五年。 他把这套书写成了中国数学系的“圣经”,把深奥的数学讲成了通俗的语言。他赢了身后名,却输了当下的博导评选。这就是张筑生的“逆向选择”。 如果说写教材是他在职业规划上的“犯傻”,那接手奥数国家队,简直就是他在拿命填坑。 1995年,奥数国家队主教练的位置成了烫手山芋。这活儿累人,耗时间,且同样不计入科研考核。没人愿意干。 这时候的张筑生,已经是协和医院放疗科的常客。早在1991年,他就确诊了鼻咽癌。为了压制癌细胞,他承受了该院史上最大的放疗剂量。 但他还是接了。 这一接就是七年。他带着半身癌细胞,带着一群还没长大的孩子,在世界赛场上杀了七个来回。五次总分世界冠军,三次全员金牌。 这简直是神迹。 可神迹的背后是什么?是他每次上课前必须禁食禁水,因为严重的肠炎和放疗反应会让他随时呕吐。 是他那条因2岁脑膜炎而受损的小脑,让他连站立都困难。在无数个讲课的瞬间,他只能死死抓住讲台的边缘,用骨头撑着肉体,讲完那三小时。 医生说:“不让他研究数学,才是要他的命。” 这具残缺的躯壳,囚禁不住那个高贵的灵魂。当年考北大研究生时,他以第一名的成绩震惊监考教授,解题思路比标准答案还精彩。 在著名的“百人答辩”现场,他面对上百位专家,漂亮地解决了Smale猜想。 他是天才,是战士,唯独不是一个精明的“学者”。 他不懂经营人设,不懂凑论文数量,不懂如何在复杂的评价体系里为自己谋一个“博导”的头衔。 2002年,生命的最后时刻。张筑生已经无法行走了,他是被研究生用担架抬进考场的。他躺在担架上监考,那是他对职业尊严最后的捍卫。 弥留之际,这位深耕学术、终未获评博导的北大学界前辈,留下了一句叩问人心的话:为何中国始终难现顶尖的数学大家?” 这个问题,其实答案就写在他自己的人生里。 当我们的评价体系只认论文不认教材,只认帽子不认心血,当一个培养了无数大师的人自己却成不了“大师”,土壤就已经板结了。 张筑生走了二十多年了。那张001号证书依然躺在展柜里,安静地审视着来来往往的人群。 他不需要博导的头衔来证明什么。那些被他点亮梦想的学生,那些翻烂了《数学分析新讲》的后辈,早就给了他最高的加冕。 只是我们欠他一个道歉,也欠这个时代一个反思。 参考信息:教育部学位与研究生教育发展中心. (2025-11-23). 张筑生:北大第一位博士 - 中国学位 30 年