1903年,30岁梁启超和17岁王桂荃行房,两人大汗淋漓,次日梁启超却说:“我提倡一夫一妻制,而你的身份只能是丫鬟,孩子生下来后,母亲仍旧是李蕙仙,你的孩子不能认你作母亲!”这句话像根刺,扎进了王桂荃心里,也扎进了那个新旧思想碰撞的时代。 在那间充斥着书墨气息的房间里,维新派的大才子用日语轻吐出一句“ごめんなさい”(对不起)。那个酷暑的深夜,对于刚刚完成了“传宗接代”任务的王桂荃来说,这句听不懂的异国语言并不重要,重要的是那个随之而来的冰冷宣告:你可以生下孩子,但必须记得,我这辈子只认蕙仙一个妻子。 这真是一个巨大的讽刺。此刻的梁启超,名字正高悬在“一夫一妻世界会”的成员榜单上,在报刊上激昂文字抨击纳妾陋习。然而现实的引力沉重得让人窒息——他的原则,最终还得靠牺牲一个女孩的名分来保全。 他对外界依然是那个高呼“一夫一妻是公理”的新青年导师,而在家里的深宅大院,为了那一点“读书人的体面”,他给床榻边这个刚满十七岁的女孩定下了一生的铁律:生了孩子,也只能叫姨。 这并不是一场单纯的男女情事,而是一次经过精心计算的家族博弈。 正室李蕙仙并非心胸狭隘之人,但两年前长子梁思成的身体像风中豆芽般羸弱,再加上从澳门传来的“无后为大”的施压信,早已成了压在她心头的巨石。更何况,之前在夏威夷檀香山,那位英文流利、思想新潮的何蕙珍曾让丈夫“几乎不能自持”。 比起那个能和丈夫琴瑟和鸣的才女,眼前这个四川广元逃荒出来、被转卖过四次才进府的丫头“王来喜”,显得安全多了。她没读过书,也没依靠,甚至连“桂荃”这个雅致的新名字都是入府后主子赐的。选她做那个“隐形人”,既能给梁家续香火,又绝不会威胁到正妻的地位。 在这场“借腹”的契约里,王桂荃表现出了惊人的韧性。她确实没有那些关于“独立人格”的理论武装,但她有一套更为质朴的生存哲学。 在那段流亡日本的岁月里,她硬生生地把自己从一个粗使丫头逼成了全能管家。原本连汉字都不识几个的她,竟然学会了一口流利的东京话,能帮着家里跟房东砍价,甚至学会了看报甄别清廷密探的钓鱼文章。可是,最让人心碎的往往不是劳累,而是身份的错位。在这个家里,她是管家,是保姆,是甚至能帮丈夫记账的助手,唯独不是“母亲”。 即便是在1924年李蕙仙病重临终,拉着她的手忏悔“待你薄了”之前,王桂荃付出的代价也是常人难以想象的。最惨烈的一次,莫过于那年孩子们集体染上白喉。 为了从鬼门关抢回李蕙仙所生的梁思庄,她衣不解带地守候,却眼睁睁错过了对自己亲生女儿的救治。那个原本活泼的孩子夭折的当晚,王桂荃躲进了厕所,把水龙头开到最大,借着哗哗的水流声,才敢痛痛快快地哭出声来。 从风光的“饮冰室主人”到家道中落,梁启超去世后,顶梁柱塌了。是这个“没有名分”的女人,把那幢漂亮的大房子租出去贴补家用,自己带着九个孩子挤进旧楼,硬是把早饭的果酱换成了咸菜和窝头。 她不像读过《新青年》的人那样高谈阔论,她只认死理:丈夫是干大事的,孩子是无辜的,哪怕自己去给别人扫大街、纳鞋底,也要把梁家的读书种子供出来。 后来梁家出了三位院士、六位专家,这里面站着建筑宗师梁思成,也站着火箭专家梁思礼。孩子们早就心照不宣地改了口,在那艰难的岁月里,那一声声“娘”早已超越了血缘和嫡庶的界限。 1968年,八十五岁的她在乡下的寒风中孤独离世,身边没有一个亲人,连骨灰都被遗落在乱世的尘埃里。 生前,那个时代没能给她一个公允的妻子名分;死后,她却在儿女的心里种下了一座碑。直到1995年,梁家的后人在北京香山卧佛寺旁种下了一棵白皮松,名为“母亲树”。那个在书房里被剥夺了“叫娘权”的丫鬟,终于以一种这就沉默而坚韧的方式,让后人读懂了什么才叫真正的“恩重如山”。

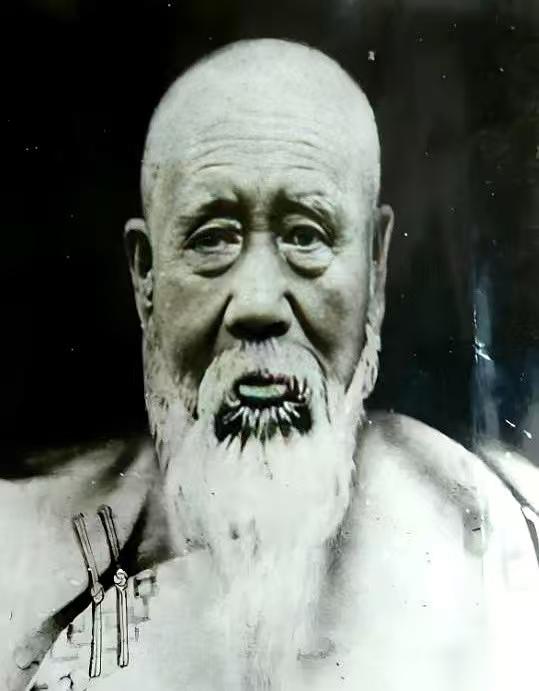

![[点赞]一个美国女人故意用英语和辜鸿铭交谈,辜鸿铭没理睬,美国女人冷笑起来:“](http://image.uczzd.cn/16057766657899819256.jpg?id=0)