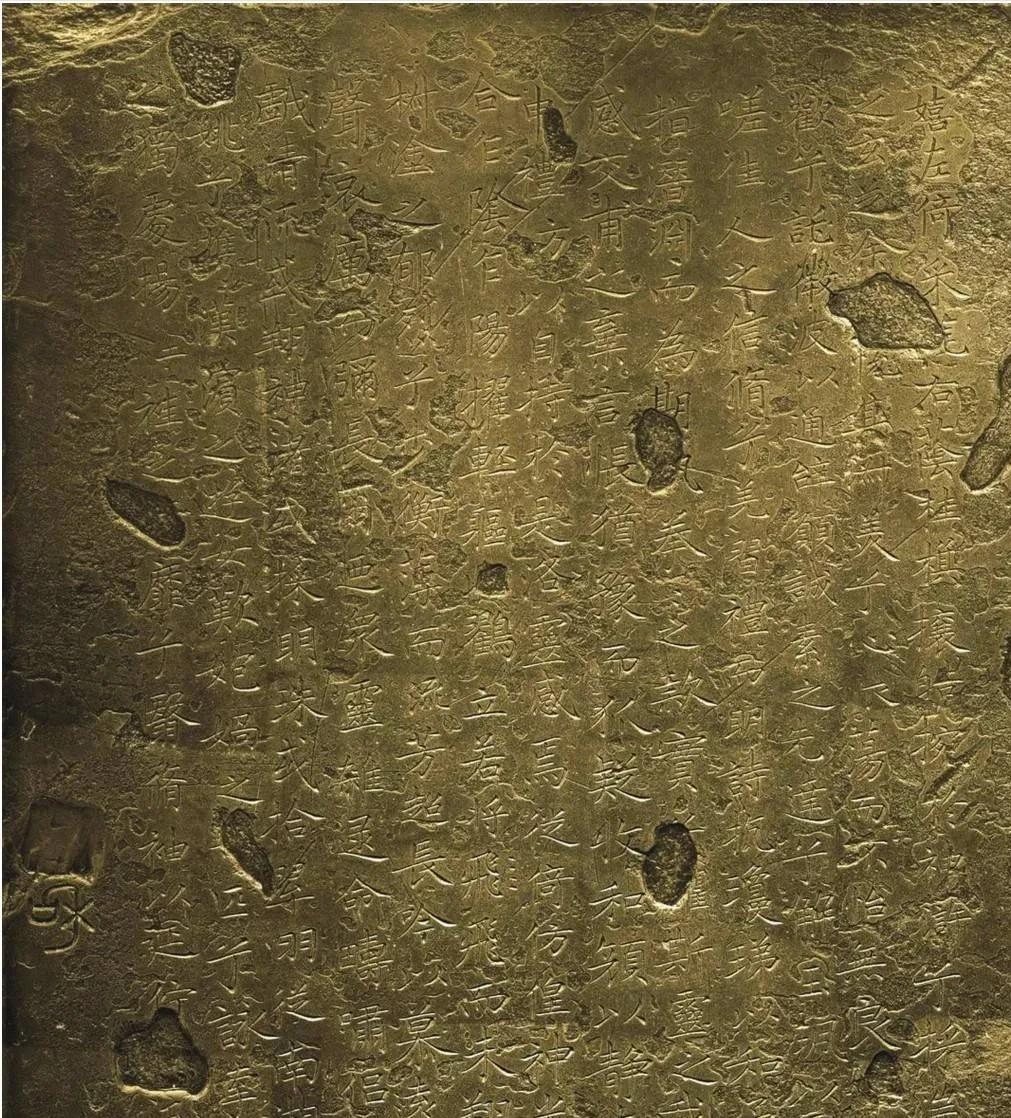

1982年,两兄弟拿着一块石板走进了北京的一家文物店里,店老板看了一眼便给出18000元的天价。可是成交没多久,两兄弟又找上门来,声称自己有精神障碍,买卖不作数。 在这个世界上,有些买卖讲究钱货两清,可有些买卖哪怕白纸黑字签了名,还得再翻腾出几年官司,现在走进北京首都博物馆,只要稍微留心,就能见到一块被称为书法界“颜值担当”的黑色刻石。 它安静地躺在展柜里,身上刻着“玉版十三行”几个大字,看着波澜不惊,实际上为了这几行字,曾上演过一场夹杂着惊天捡漏、人性贪婪与法律博弈的连环戏码,把时间轴拉回1982年,那时候的一万八千块钱,对于普通种地的庄稼汉来说,那不仅仅是一笔巨款。 简直就是改写命运的天文数字,当时吴氏那哥俩儿,拎着个蛇皮袋子在北京街头溜达,嘴里嚼着母亲给烙的大饼,心里琢磨的是只要能把家里这点“破烂”卖出去,就不回家种地了,谁能想到,这袋子里看似不起眼的“石板”竟是南宋宰相贾似道为了保存书圣王献之真迹。 特意刻在色泽似玉的石头上的国宝级文物,这东西经历了特殊的动荡年代被没收,政策落实后才刚还给老吴家没多久,这哥俩儿当初走进北京文物商店时,完全是一副要把“烫手山芋”变现的心态。 面对后来赫赫有名的文物专家、当时的商店总经理秦公,兄弟俩开价两万,行家里手过招,没那么多废话,经过一番砍价,最后定价在一万八,这里有个关键细节常被忽略,那张原始发票上,不仅有着吴氏哥哥亲笔写下的名字,更是明明白白写着“南宋王献之洛神赋刻石”。 这就意味着,在交易的那一刻,虽然双方都没捅破这就是大名鼎鼎的“玉版十三行”,但卖的是什么年代、谁的东西,性质界定得清清楚楚,完全不是所谓的“蒙骗小白”事情的荒诞之处在于,人一旦觉得自己吃了亏,总能想出点奇招。 当这块刻石被专家秦公鉴定为稀世珍宝,并最终无偿捐赠给首都博物馆的消息传开后,原本揣着巨款回家的吴氏兄弟坐不住了,媒体上铺天盖地的“价值连城”、“捐赠国宝”字眼,像针一样扎在他们心上,之前的万贯家财,跟传说中的几千万估值一比,瞬间显得寒酸。 为了把东西要回来,或者说为了讨回那巨大的心理落差,兄弟俩不管当初按没按手印,直接把文物商店告上了法庭,更有意思的博弈发生在法庭上,为了推翻那份当初看起来皆大欢喜的买卖合同,吴家甚至搬出了“精神分裂症”这块挡箭牌。 根据法律逻辑,如果签约人精神异常,那合同自然无效,这招看起来挺狠,几乎要把秦公和文物商店逼到墙角,可法庭是讲证据的冷酷之地,经过细致查证,法官发现了一个巨大的乌龙:吴家确实有人患有精神分裂症,但那是没签字的弟弟。 而在发票上郑重签下名字的哥哥,精神状况好得很,具有完全民事行为能力,这场闹剧最终以法院驳回诉求告终,与其说是因为法律条文的冷硬,不如说是那一纸发票上的白纸黑字和清晰签名,锁死了反悔的空间。 那个被视作传家宝、在柜底沉睡多年的“石板”,在被放大镜仔细审视确认为真迹的那一刻起,就已经脱离了凡俗的金钱衡量体系,秦公看出了它的神韵,果断拿下并选择“公诸于世”,将其捐给国家,而不是私藏或转手渔利。 而吴氏兄弟则在巨大的价格落差面前,试图用并不高明的理由去对抗规则,如今这块历经战乱遗失、被当作石板售卖、又引发数年官司的“玉版十三行”总算是稳稳当当地住进了博物馆。 那些关于它是一万八还是一千八百万的争论,那些围绕着精神鉴定和合同效力的扯皮,都成了这件文物身上看不见的包浆,映衬着世人在巨大的利益面前,那些关于得失的算计与无奈。 信息来源:马未都《国宝100》