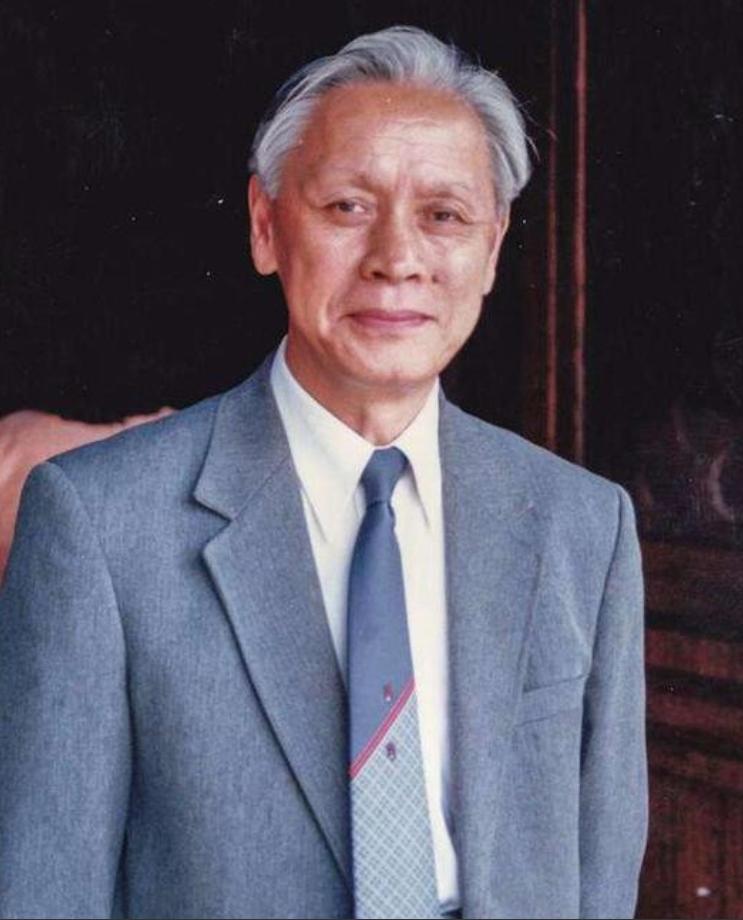

1959年,他趁着妻子出差,偷偷把一管液体灌入刚满一岁的儿子嘴里,看着儿子天真的笑容,他流着泪吻了吻儿子:儿呀,为了亿万孩子的健康,爸爸只能这么做了!爸爸对不起你! 2000 年日内瓦世卫组织会议室,74 岁的顾方舟握着钢笔,在 “无脊灰国家” 认证文件上签字。 笔尖划过纸面时,他想起 1959 年北京小屋的晨光 —— 怀里一岁的小东,刚喝下淡黄色的疫苗液体。 那支签认证的钢笔,后来被他带回中国,与当年装疫苗的玻璃管一起,放在书房最显眼的位置。 没人知道,这份认证背后,是他用半生解决的无数难题。 1960 年糖丸疫苗刚问世,推广就遇了坎。 农村地区没冰箱,糖丸运到偏远山村时,常因高温变质,他带着团队蹲守在运输站,反复测试保存温度。 最后想出 “低温冷藏链” 方案:用保温箱装干冰,再配当地供销社的冰窖,让糖丸能送到每一个乡镇。 有次去贵州山区,他背着保温箱走了十几里山路,看到孩子含着糖丸笑,才松了口气 —— 这是他事业里最踏实的时刻。 时间往回推,1957 年昆明荒山上的实验室,是他事业的第一个战场。 当时国家缺设备,他带着团队用土办法搭实验台,没有培养箱,就用煤炉加热控制温度;没有离心机,就靠手摇代替。 有次试剂不够,他亲自去上海采购,坐了三天三夜火车,怀里揣着的试剂瓶,比什么都珍贵。 团队里的年轻人熬不住时,他就讲自己在苏联留学的经历:“当年在莫斯科,零下 20 度还去实验室,现在这点苦算什么。” 正是这份坚持,让他们在 1959 年成功研制出第一批活疫苗,可人体试验的难题,又横在了面前。 顾方舟的事业选择,早从年轻时就定了方向。 1944 年他考上北大医学院,原本想当临床医生。 直到一次去农村义诊,看到因传染病去世的孩子,他才改了主意:“治一个不如防一片,公共卫生才是根本。” 1951 年去苏联学病毒学,他白天跟着专家做实验,晚上翻译资料到深夜,笔记记了整整五大本。 回国后赶上小儿麻痹症疫情,他主动请缨牵头研发,有人劝他 “这风险太大”,他却反问:“我不做,谁来做?” 这份担当,成了他事业里最鲜明的底色,也让他在后来的研发中,一次次突破难关。 1959 年那次 “亲子试验”,不是他一时冲动,而是深思熟虑后的决定。 他先给自己喝了疫苗,确认安全后才对儿子下手,夜里守在小东床边,每小时摸一次孩子的腿。 同事们受他影响,也纷纷让自家孩子参与试验,二十多个孩子的平安,证明了疫苗的安全性。 可他没停步,又发现液体疫苗的缺陷 —— 孩子不爱喝、农村难储存,于是又带领团队攻关糖丸技术。 光是调整糖丸的甜度和硬度,就做了上百次试验,直到最后做出孩子爱吃、能常温保存的版本。 糖丸推广后,他的事业又延伸到人才培养上。 1978 年他牵头成立病毒学研究所,培养了大批疫苗科研人才。 有学生问他 “做科研最重要的是什么”,他说:“是对得起老百姓,对得起孩子。” 晚年他虽退居二线,却还常去实验室,看看最新的疫苗研发进展,叮嘱年轻人 “质量不能出一点错”。 2019 年他病重住院,意识模糊时,嘴里还念叨着 “糖丸的效价要再测一遍”,这是他对事业最后的牵挂。 顾方舟去世后,他的学生们继续着他的事业,小儿麻痹症疫苗的研发和普及从未停止。 当年他用过的实验记录本、那支签认证的钢笔,现在都藏在国家卫生健康委的陈列馆里。 如今中国的孩子,再也不用怕小儿麻痹症,那颗小小的糖丸,成了几代人的共同记忆。 而顾方舟的名字,和他为公共卫生事业付出的一切,永远刻在人们心里 —— 他用一生证明,医者的大爱,能筑起守护亿万儿童的健康长城。 主要信源:(中国军网——共和国功勋人物丨他用“一粒糖丸”让中国儿童远离小儿麻痹症)

![能找着这样的工作已经是神了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/15666585329465981361.jpg?id=0)