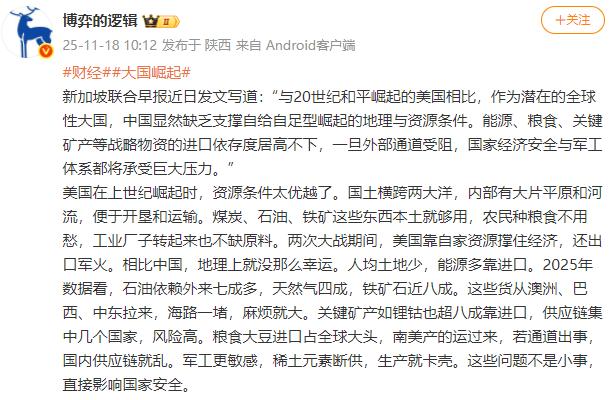

这下真是离谱他妈给离谱开门,离谱到家了! 新加坡联合早报最近抛出个挺扎眼的说法,直言中国压根没条件走自给自足的崛起路,地理和资源的先天短板摆着,外部通道一旦被卡,经济和军工就得扛不住压力。 这话听着刺耳,但咱们得掰开了揉碎了看,不是要认怂,而是得搞清楚这说法到底戳中了哪些现实问题。 作为世界第二大经济体,中国的体量摆在这,十四亿人的吃喝拉撒,无数工厂的正常运转,各类交通工具的能源供给,都离不开海量的战略物资,而咱们自己的资源家底,确实撑不起 “万事不求人” 的模式。 先说说能源这块,石油和天然气是现代社会的血液,可咱们国家这两样宝贝的储量本就不算充裕,还都藏在西北、西南那些偏远角落,偏偏人口密集、工厂扎堆的地方全在东南沿海。 这就导致能源得跨越大半个中国运输,光运输成本就是笔天文数字,更别说满足天天都在增长的需求了。 现在咱们每天用的石油,七成以上都得从国外进口,沙特、俄罗斯这些国家是主要供应方,而这些石油要运进来,绕不开马六甲海峡这条窄水道,咱们一半的进口原油都得从这过,相当于脖子被人攥在手里。 一旦人家出点幺蛾子,不让过或者故意刁难,国内加油站就得缺货,工厂机器转不动,物流停摆,经济肯定得受重创。 虽说咱们也建了中俄、中哈这些陆地输油管道,但一年的运输量也就一亿多吨,跟每年十几亿吨的进口量比起来,简直是杯水车薪,根本解不了燃眉之急。 再看粮食,可能有人觉得咱们有杂交水稻,主粮肯定够吃,这话没毛病,小麦、水稻这些确实能自给自足,国家的储备粮也够全国人吃半年以上,这是值得骄傲的地方。 但大家可能没注意到,平时吃的豆腐、喝的豆浆,还有猪肉、鸡肉,背后都离不开大豆。咱们自己种的大豆太少了,2024 年全年产量才两千多万吨,可进口量却突破了一亿吨,对外依赖度高达八成多。 也就是说,大部分大豆都得从巴西、美国、阿根廷这些国家买,光巴西就占了七成以上的进口份额。 要是哪天这些国家突然停止出口,或者抬高价格,国内食用油价格肯定会暴涨,猪肉、鸡肉也得跟着涨价,老百姓的菜篮子直接受影响,民生问题一紧张,社会稳定也得打折扣。 而且大豆进口就集中在这几个国家,想换个卖家都难,这种依赖感确实让人不踏实。更关键的是关键矿产,这些东西看着不起眼,却是高端制造和国防军工的命根子。 比如造火箭、飞机需要的铌,做导弹制导系统、核反应堆需要的铍,新能源汽车电池、航空发动机离不开的钴和镍,还有不锈钢生产需要的铬和锰,咱们国家要么储量极少,要么品位太低,根本没法自己满足需求,对外依赖度都在九成以上,几乎全靠进口。 再说说地理条件,这真是天生的短板,咱们国家虽然地大物博,但资源分布太不均衡,煤炭在华北西北,水力资源在西南,石油天然气在偏远海域,可消费这些资源的工业中心和人口密集区全在东南沿海。 这就造成了大规模、长距离的运输压力,不仅成本高,还容易受自然灾害和运输通道的影响。而且对外运输通道太单一,大部分进口的石油、矿产、大豆都得靠海运。 除了马六甲海峡,霍尔木兹海峡这些要道也都被别人控制着,现在这些通道的风险越来越高,运费、保险费一个劲涨,一旦遇到海盗袭扰或者地缘冲突,运输就可能中断,供应链直接就断了。 反观有些国家,两面靠大洋,周边都是盟友,资源还丰富,地理条件确实比咱们优越太多,想跟人家一样自给自足,难度真的很大。可能有人会说,咱们不是有战略储备吗? 确实,国家也考虑到了这些问题,石油储备能撑 180 天,粮食储备也充足,还在海外买了不少矿山,搞了资源储备体系,但这些都只是应急措施,解决不了根本问题。 180 天的石油储备看着不少,可要是外部通道长期受阻,很快就会耗光,海外矿山和陆地管道也只能缓解一部分压力,替代不了海上通道的运输量,而且海外投资还面临地缘政治风险,随时可能打水漂。 联合早报的说法虽然带着点嘲讽的意味,但确实点出了咱们崛起路上的现实困境。咱们不能盲目乐观,也没必要因为这些短板就灰心丧气,正视这些问题才是关键。 自给自足本来就不适合中国的国情,咱们要做的不是纠结于补这个 “自给自足” 的短板,而是想办法拓宽运输通道、多元化资源供给、提升资源利用效率,用更灵活的方式应对这些风险,这才是中国崛起该走的务实之路。