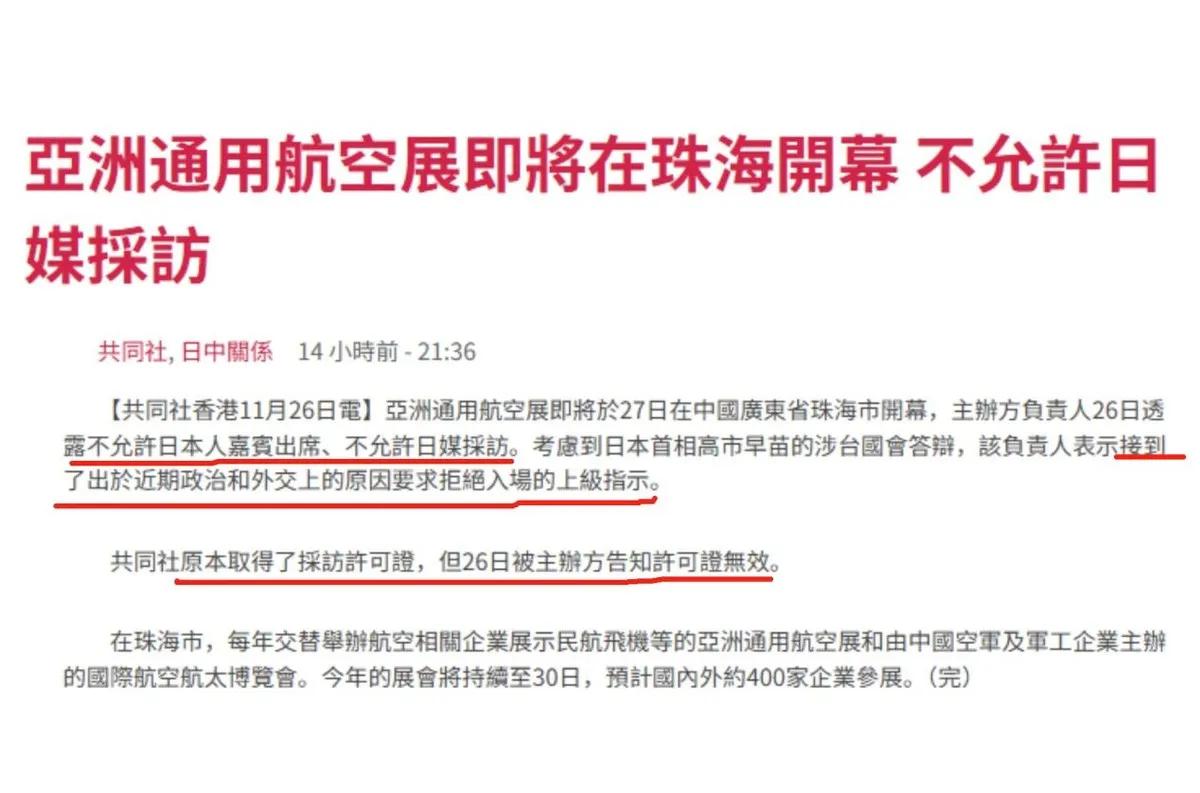

大快人心,日本人不得入内! 据日本共同社报道,日本人将无缘参加即将在珠海开幕的2025年亚洲通用航空展。报道称,共同社的记者此前已经获得了采访许可证,但日前被主办方告知,他们的许可证已经被无效化处理,不能进入亚洲通航展。 纵观近年来中日两国的互动轨迹,这一决定并非无迹可寻,从日本加强对华半导体设备出口管制,到双方在海洋权益问题上的外交摩擦,再到如今的航空展准入限制,一系列事件构成了一个完整的博弈链条。 珠海航空展主办方的决定,表面看似独立,实则嵌合在更大的地缘政治版图之中。 通用航空领域正成为各国技术竞争的新前沿,数据显示,亚太地区通用航空市场预计在2025年将达到128亿美元规模。 在这个充满潜力的市场中,珠海航空展作为亚洲重要的航空盛会,不仅是飞行器的展示平台,更是各国展现航空技术实力、洽谈合作的关键舞台,主办方此次的决定,无疑传递出明确的技术主权信号。 SpaceJet支线客机、本田HondaJet轻型公务机等都体现了其技术积累,而中国航空工业也在加速追赶,AC313A民用直升机、“领雁”AG50等国产机型不断推陈出新。 两个航空制造业大国之间的微妙互动,正悄然塑造着亚洲天空的未来格局。 回顾历史,这种“准入限制”在国际航空领域并非首例,2019年巴黎航展期间,就曾有国家代表团遭遇类似情况。 但此次事件的特殊性在于,它发生在全球航空业复苏与技术转型的双重节点,电动垂直起降飞行器技术方兴未艾,城市空中交通概念落地在即,各国都在争抢未来空中交通的话语权。 这一事件实际上揭示了全球化进程中的一个新现实:在技术成为核心战略资产的今天,各国不得不在开放与保护之间寻求新的平衡。 航空技术具有独特的双重属性,既是推动人类进步的载体,也是国家安全的要素,这种特质决定了国际航空合作必然会在技术保护与知识共享之间动态调整。 这起事件超越了简单的“排外”或“民族主义”标签,它实际上提出了一个时代命题:在技术主权意识觉醒的今天,国际科技交流该如何重新定位? 技术民族主义确实是一把双刃剑,短期来看,保护措施或许能为本国产业赢得发展空间,但从长远计,航空技术的复杂性决定了闭门造车绝非良策。 现代波音飞机使用日本碳纤维材料,中国大飞机同样依赖跨国供应链,这充分说明现代航空制造业本质上是全球协作的产物。 我们面临的真正挑战在于如何构建“有管理的开放”模式:在非核心领域鼓励合作,在关键技术上保持自主,这种平衡艺术需要各方展现出智慧和远见。 更重要的是,国际科技交流必须建立在相互尊重与平等互利的基础上,单方面的技术封锁与单方面的市场开放都是不可持续的。 随着中国在航空领域的技术积累日益深厚,我们或许将见证一种新型国际科技交往模式的出现,基于对等原则的互动将成为新常态。 天空的本质是连通的,航空事业的进步终究是全人类的共同财富,当下的摩擦或许正是为了构建更加健康、更加平等的未来合作模式铺路。 当世界各国都能以相互尊重、平等互利的姿态相待时,人类才能真正携手飞向更高远的天空。 在这个技术快速迭代的时代,我们既要有保护核心竞争力的智慧,也要有推动人类共同进步的胸怀,如何在二者之间找到最佳平衡点,考验着每一个追求科技创新的国家。