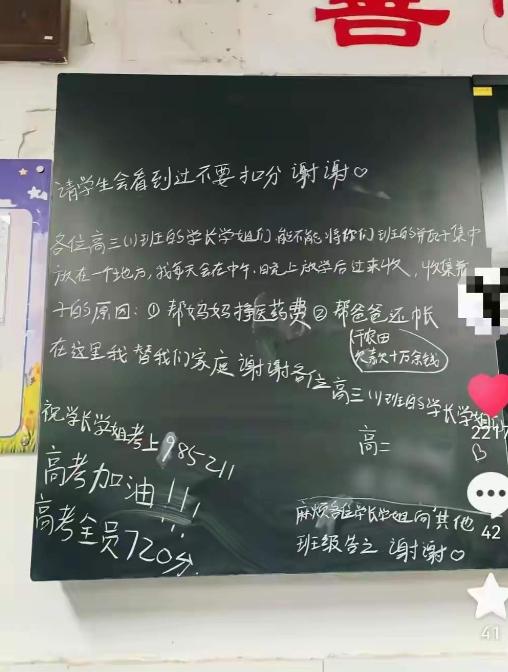

安徽,一名高二学生,为了帮妈妈挣医药费,帮爸爸还账,放学后收瓶子去卖,他在黑板留言,希望学长学姐把空瓶子留下。学校回应:每班已为该生专门设立了存放废瓶容器。 放学铃一响,安徽一所高中的走廊里,16岁的小郭(化名)背着书包,没有和同学去打球、逛街,而是默默走向各个班级的角落。 他熟练地拿起每个教室门口的塑料桶,把里面的空瓶子挨个装进编织袋,动作轻手轻脚,生怕打扰到还在学习的同学。 谁能想到,这个高二男生每天雷打不动的“兼职”,竟是为了给生病的妈妈凑医药费,帮爸爸还十万多元的农田债务。 事情的转折,源于他在高三教室黑板上的一段留言。 那天放学后,小郭鼓起勇气写下:“亲爱的学长学姐,能不能把你们班的空瓶子集中放在一个地方,我来收,这样能帮我减轻一些家庭负担。 谢谢你们,也祝你们高考顺利。” 没有卖惨,没有乞求,短短几句话,既说清了缘由,还不忘送上祝福。一位老师偶然看到后,心里五味杂陈,立刻打听了小郭的情况。 原来小郭的妈妈常年生病,药费像座大山压着全家,爸爸种着几亩田,辛苦一年不仅没赚钱,还欠了外债,家里的日子过得捉襟见肘。 了解情况后,学校没有大张旗鼓地募捐,而是悄悄做了件暖心事。每个班级都多了一个专门的废瓶收集桶,老师和同学们心照不宣,喝完的饮料瓶都会主动放进去,没人多问一句,也没人用异样的眼光看小郭。 现在小郭不用再挨个教室四处找瓶子,每天放学花十几分钟就能收完,既不耽误学习,也避免了尴尬。 他每次收瓶子时都低着头,脸上带着腼腆的笑,把袋子捆好后,骑车送到废品站,换来的几十块钱,全部交给妈妈。 有人问他累不累,小郭摇摇头说:“能帮家里分担一点是一点,爸妈太辛苦了。” 这个还没成年的孩子,用最朴素的方式扛起了家庭的责任。 他没有因为家境困难而自卑,反而更懂得感恩,收瓶子时遇到同学,还会主动打招呼,学习成绩也一直保持在班级中游。 反观现在很多孩子,衣来伸手饭来张口,根本体会不到父母的辛劳。小郭的故事没有惊天动地,却让人心里暖暖的。 他让我们看到,困境面前,懂事和努力是最珍贵的品质。 而学校的做法更值得点赞,没有过度关注,没有刻意帮扶,只用一个收集桶,就保护了孩子的自尊心,既解决了实际问题,又传递了温暖。 教育从来不只是教知识,这种润物细无声的关怀,才是最动人的教育。 生活从来不容易,但总有人在默默坚持。 小郭用自己的双手为家庭撑起一片天,也用行动告诉我们:平凡的人,也能活出不平凡的担当。 你被小郭的懂事打动了吗?