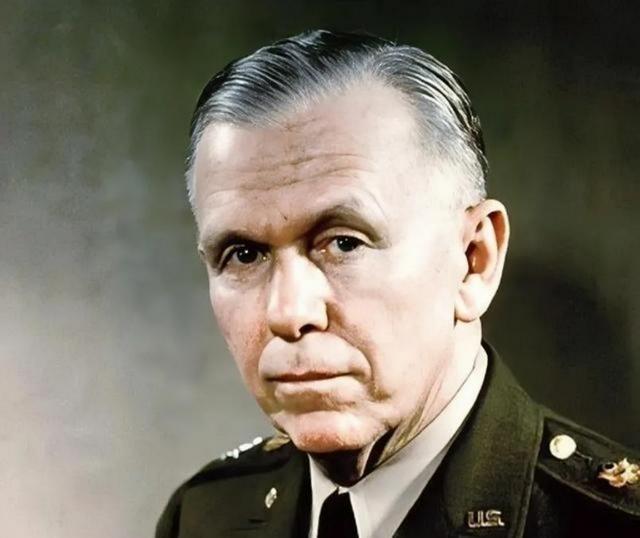

1944年,美军轰炸东京六个多月,扔了一万多吨炸弹,可日本工厂照常生产,美军还损失了147架飞机。直到1945年1月,新来的李梅少将停了轰炸,对着东京地图研究了三天。 1944年,美军在对东京的轰炸中投下了超过一万吨高爆炸弹,但却没有摧毁日本的军工生产。虽然美军在太平洋战场已占据制空权,但东京的工厂依然在运行,原因竟在于日本的特殊生产模式和美军的错误战术。 当时,美军采用的是白天高空轰炸战术,精确打击东京的大型工厂。然而,东京的军工分布非常分散,大部分生产设施隐藏在居民区的小型作坊里,高空轰炸根本无法定位这些隐蔽目标。 并且,东京大多为木质建筑,高爆炸弹的破坏效果有限,难以形成持续性的毁灭。 1945年1月,柯蒂斯·李梅少将接任指挥,决定改变战术。他深入研究了东京的城市布局和日军防空薄弱点,提出了一项全新的计划:放弃高空轰炸,改为夜间低空投放燃烧弹。 李梅拆掉了轰炸机的自卫炮塔,减轻重量,让B-29轰炸机能够在1500-2000米的低空飞行,突破日军防空网。 1945年3月9日夜,李梅指挥334架B-29轰炸机对东京发起“饥饿战役”。这场夜间轰炸的目标是东京居民区,低空投下的燃烧弹瞬间点燃了木质建筑。 火灾迅速蔓延,形成强烈的火风暴,核心温度高达1800摄氏度,东京41平方公里的区域被焚毁,造成10万人死亡,超过100万人无家可归,数十万栋房屋化为废墟。 此次轰炸不仅摧毁了分散在居民区的小型军工作坊,切断了日军的生产供应链,更深刻打击了日本民众的战争意志。 李梅的这一战术成功地瓦解了日军的抵抗力量,导致日本最终在原子弹和苏联参战的多重压力下投降。 李梅的这一策略突破,不仅在战术上改变了美军轰炸的方式,更在战略层面精确掌握了敌人的社会结构和心理承受力。 他通过对敌方弱点的精准打击,不仅摧毁了敌军的物资供应,还深刻影响了战争的精神面貌。 与传统的高空精确打击不同,李梅的火攻战略标志着空战理念的重大转型:从单一的精确打击到摧毁敌方体系,最终迫使日本放弃“玉碎”幻想,接受投降。 然而,这一策略的残酷性也引发了争议。10万平民的死亡让人质疑这场“火焰之战”的人道代价。 战术创新和人道主义的平衡始终是战争中的难题,李梅的火攻战术虽然成功加速了战争的结束,但也带来了巨大的民众伤亡。 李梅的成功并不仅仅在于他的战术创新,更在于他对战争本质的深刻理解,战争不仅是火力的对抗,更是对敌方体系和意志的全面压制。 通过打击敌人的生产体系、城市基础设施以及民众的心理防线,他成功为二战的胜利奠定了基础。 李梅的这一战术至今仍影响着现代战争的战略思想,尤其是在如何精准打击敌方“弱点”上。 对于今天的我们来说,他的故事告诉我们,成功的突破往往来自对局势的深刻理解,而非简单的力量对抗。 对此,你有什么看法呢? 信息来源: 网易新闻和