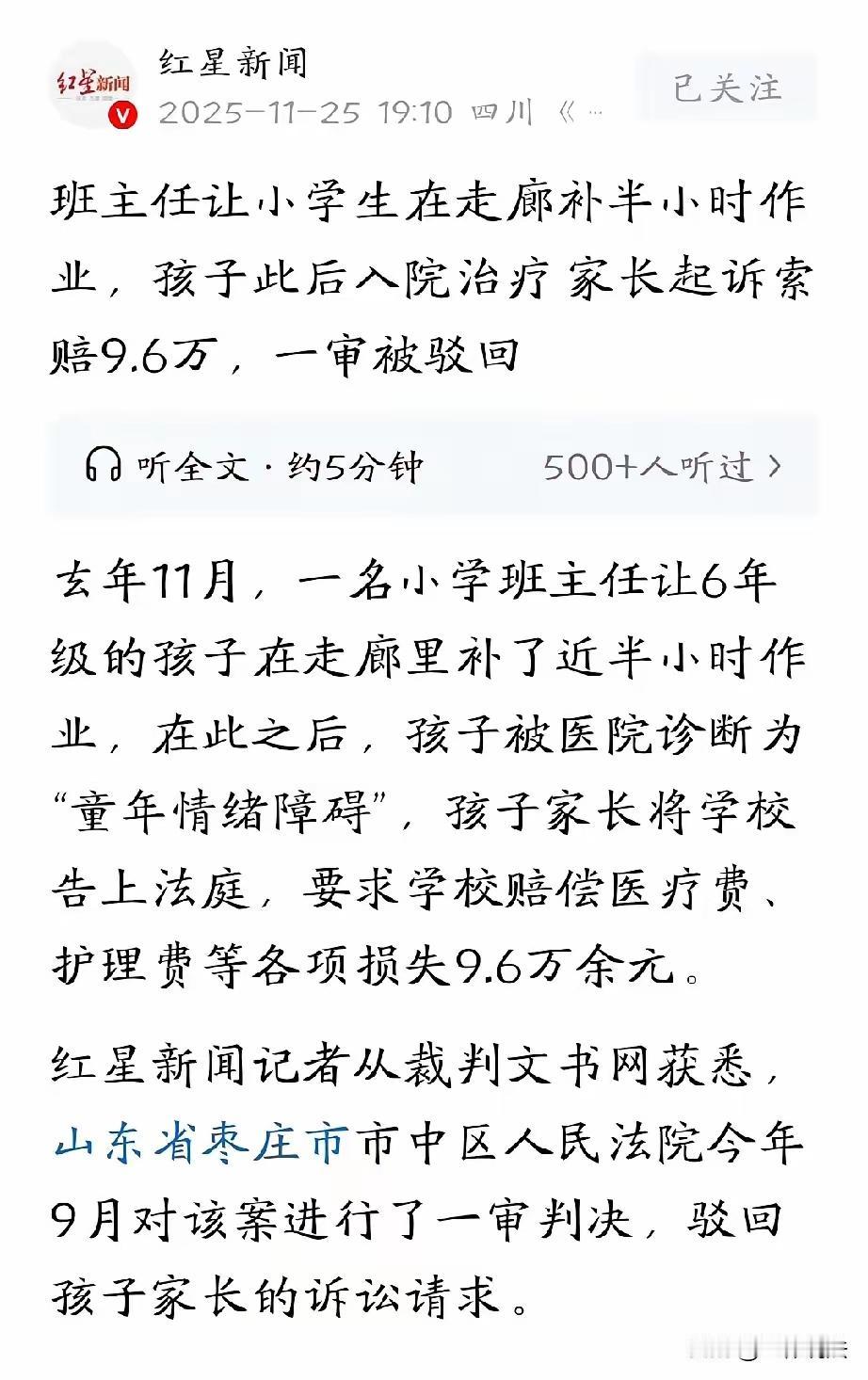

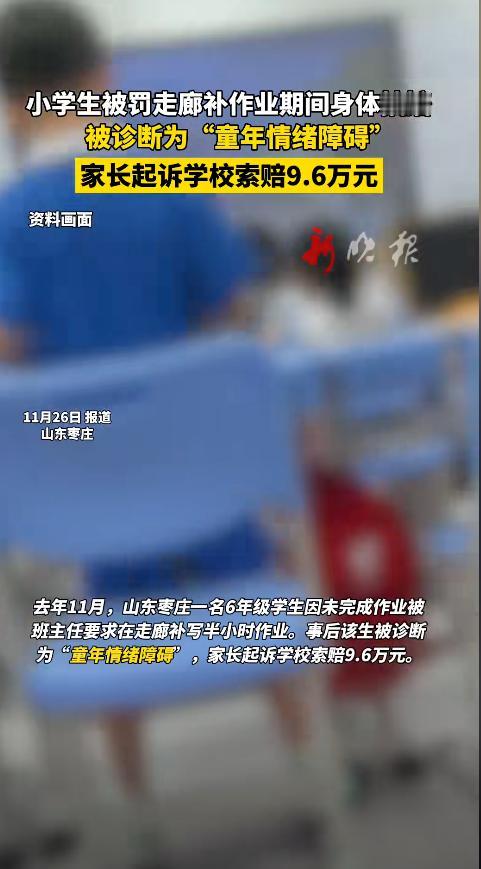

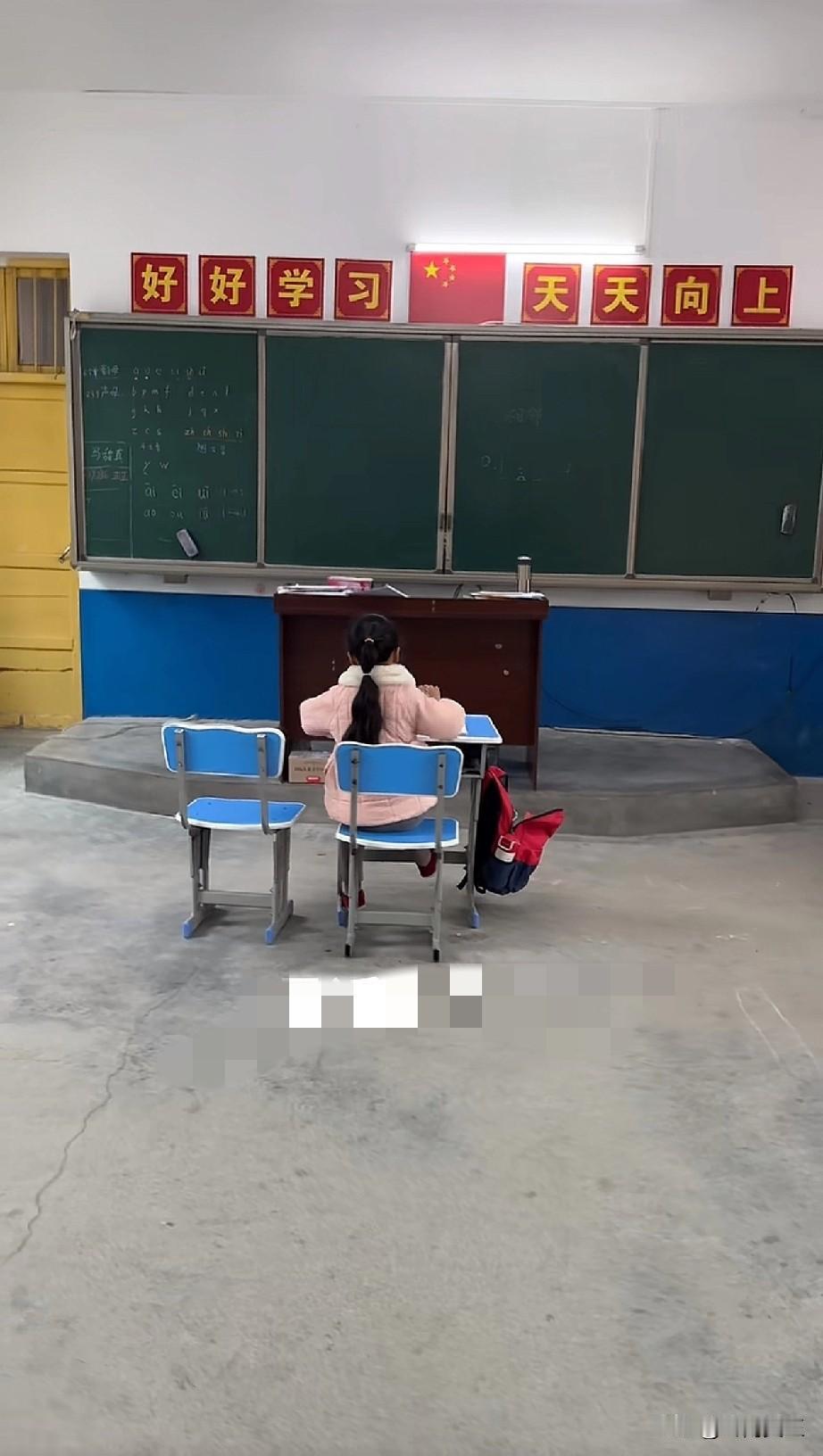

在山东枣庄,一场关于“教育方式”与“心理健康”的争议,再次掀起了社会的热议。故事的主角,是一名六年级的学生,因未完成作业被老师安排到走廊“补课”。没有体罚,没有责骂,老师只是让他自己静一会儿,等他回来后,竟然出现了令人心碎的一幕——孩子状态突变,似乎承受了难以承受的压力。 事情的转折点,令人扼腕叹息。老师发现孩子不对劲,立即打电话通知母亲,家长忙于工作,无法第一时间赶到学校。学校又安排两名学生护送他回家,为孩子的安全尽了一份力。而令人意想不到的是,经过检查,孩子被诊断出“童年情绪障碍”。家长一怒之下,将学校和老师告上了法庭,索赔高达9.6万元。 这起事件,折射出当前教育中的一个深层次问题:我们到底在用什么样的方式对待孩子?是“管教”还是“伤害”?学校坚称,自己没有体罚孩子,也没有施加暴力,只是合理的“补习”行为。而家长则坚信,老师的“忽略”和“忽视”,让孩子背负了无法承受的心理阴影。 然而,细细分析,这背后隐藏着更为复杂的教育伦理和家庭责任的博弈。我们不得不问:一个孩子的心理健康,真的可以用“合理管教”来衡量吗?老师的“无为”是否也是一种潜在的伤害?家长对于孩子的关注,是否足够?在社会快速变迁、压力不断累积的今天,孩子的心理健康到底被谁牵挂?又该由谁来守护? 这场官司,似乎不仅仅是金钱的争夺,更是对“教育本质”的一次拷问。我们相信,教育的核心应当是呵护、引导和陪伴,而非用压力和忽视来“锻造”下一代。每一个孩子都应有被理解、被尊重的权利;每一位老师,都应成为孩子心灵的守护者,而非无形的伤害者。 这起事件引发了社会的广泛关注,也让我们不得不反思:在对孩子的教育中,我们是否迷失了方向?我们是否还在用“惩罚”来“塑造”未来,却忽视了孩子内心的声音?这场“赔偿官司”或许只是冰山一角,但它提醒我们,每一个家庭、每一所学校,都应共同守护那些纯真的心灵,让爱与理解成为最好的良药。 或许,我们不能改变过去,但可以从现在开始,重新审视我们对孩子的态度。因为,只有真正理解孩子的心声,社会的未来才能更有希望。让我们共同期待,有更多的教育者,能用心去呵护每一个童年的梦,让“童年情绪障碍”不再成为悲剧的标签,而是我们反思和进步的起点。家长功利心态 学生心理问题 病态教育观 功利教育思想 病态式教育观