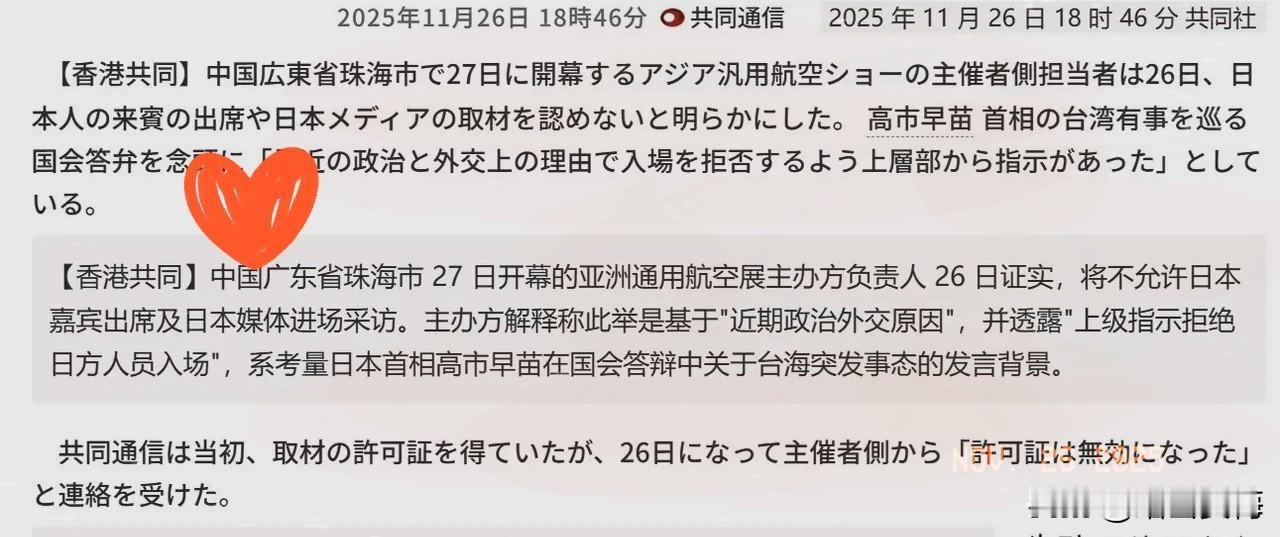

日本宣布了 11月25日,日本当局宣布不会重新考量国会相关答辩,拿“存立危机事态”当挡箭牌,说什么标准不变就不用审查,这操作也太敷衍了!日本政府的"挡箭牌":当"存立危机事态"成为不审查的理由 "存立危机事态"并非新生词汇,它源于2015年安倍政府推动通过的《和平安全法制》,该法案允许日本在面临"存亡危机"时行使集体自卫权。 具体而言,当与日本关系密切的国家受到攻击,且此威胁可能危及日本国家存亡时,日本可采取必要的自卫措施。 这一概念的设计初衷,是应对极端安全威胁,比如周边冲突波及日本本土等特殊情况,然而观察近年来的政治实践,这一术语的使用范围似乎在不断扩展。 在国会答辩中,当在野党质疑防卫费激增或军事合作政策时,政府官员常常以"存立危机事态的可能性"为由,拒绝提供更详细的解释。 此次11月25日的表态,则将这种应对方式推向了新高度,政府方面直接表示"标准未变,故无需审查",实际上回避了对当前安保政策合理性的深入讨论。 这种做法不仅削弱了国会的监督功能,更让关乎国家安全的重大决策脱离了必要的公共审视。 日本政府为何能够如此操作?深层次的原因在于其巧妙利用安全叙事来主导政治议程。 随着日本周边安全环境的复杂化,包括朝鲜的导弹试验、中国海军活动的常态化等,政府得以持续强化"危机感",使"存立危机事态"逐渐从专业的法律术语转变为政治话语。 这种策略有着深刻的历史脉络,二战后,日本以和平宪法为核心奠定制国根基,但近年来保守势力持续推进"正常国家化"进程,寻求在军事领域取得更大自主权。 在此背景下,"存立危机事态"概念恰好为这一政治议程提供了支点,它既提供了法律依据,又创造了舆论氛围。 然而,过度依赖这一概念也暴露出日本政治生态的隐忧:民主辩论空间正在收缩,行政权力持续扩张。 正如东京大学学者田岛明志所警示的:"当'危机'成为万能理由,民主制度的根基就会受到侵蚀。" 政府的这一姿态已经引发了一系列连锁反应,在日本国内,民众的不满情绪日益高涨,最新民调显示,约65%的受访者认为政府应当更加透明地解释其安保政策。 社交媒体上充满了批评声音,有网友讽刺道:"按照这个逻辑,既然交通规则没变,是不是也不用处理违章了?" 在政治层面,在野党纷纷指责政府"滥用概念",认为这种做法严重损害了立法机关对行政权力的监督机制。 立宪民主党干事长冈田克也直言:"这不是在认真对待国家安全,而是在玩弄文字游戏。" 在国际层面,这一动向同样引发了广泛关注,周边国家担心日本可能以"存立危机"为由,进一步强化军事行动。 近期日本将防卫预算提升至GDP的2%,并与美国加强军事合作等举措,已被部分亚洲国家视为潜在的安全风险。 在历史记忆的影响下,日本任何安保政策的调整都可能被放大解读,而政府当前的"不审查"态度,无疑加剧了地区的信任赤字。 日本政府的此番操作,表面上看是关于国会答辩的技术性安排,实则反映了更深层次的政治文化问题。 当"存立危机事态"这一原本用于应对极端情况的机制,逐渐演变为日常政治中的回避工具,不仅削弱了概念本身的严肃性,更可能助长决策系统的惰性。 长此以往,日本或将面临"狼来了"的困境 - 当真正的危机来临时,社会信任基础可能早已被侵蚀殆尽。 日本政府以"存立危机事态"为由拒绝审查国会答辩,表面上是在维护政策的连贯性,实际上却折射出一种值得警惕的"安全例外主义"思维。 这种思维将安全议题置于民主程序之上,使其免于常规监督,然而,历史经验表明,恰恰是安全领域最需要充分的公开辩论和制度制衡。 需要认识到,安全政策的模糊化可能产生反效果,日本在战后以和平主义立国,形成了独特的安保理念,但近年来的安全论述明显转向"主动预防"。 这一转变本身就需要充分的公共讨论。如果政府习惯于以"危机"为由关闭对话通道,可能导致政策偏离民众的真实意愿。 例如,集体自卫权的行使范围本应有明确界限,但概念的泛化使用可能导致军事行动的扩大化,反而加剧地区紧张局势。 这种敷衍态度将损害民主制度的根基,国会答辩本质是权力制衡的重要机制,当政府以"标准未变"作为搪塞理由,实际上是在用行政权威压制立法监督。 类似的现象在其他政策领域也有所显现,但在安全领域,由于常常与"国家利益""民族大义"等话语绑定,更容易逃避必要的审视。 一个真正具有韧性的国家,应当勇于在安全议题上接受质询,而不是躲在"危机"的盾牌之后。 日本或许需要在安全与透明度之间寻找新的平衡点,这并非要削弱必要的防卫能力,而是建议对"存立危机事态"这样的关键概念建立更完善的审查机制。 总之,日本若想成为国际社会认可的"正常国家",不仅需要安保政策的现代化,更需要政治文化的成熟演进,这意味着要勇于告别敷衍塞责的旧习,拥抱建设性的公共辩驳。