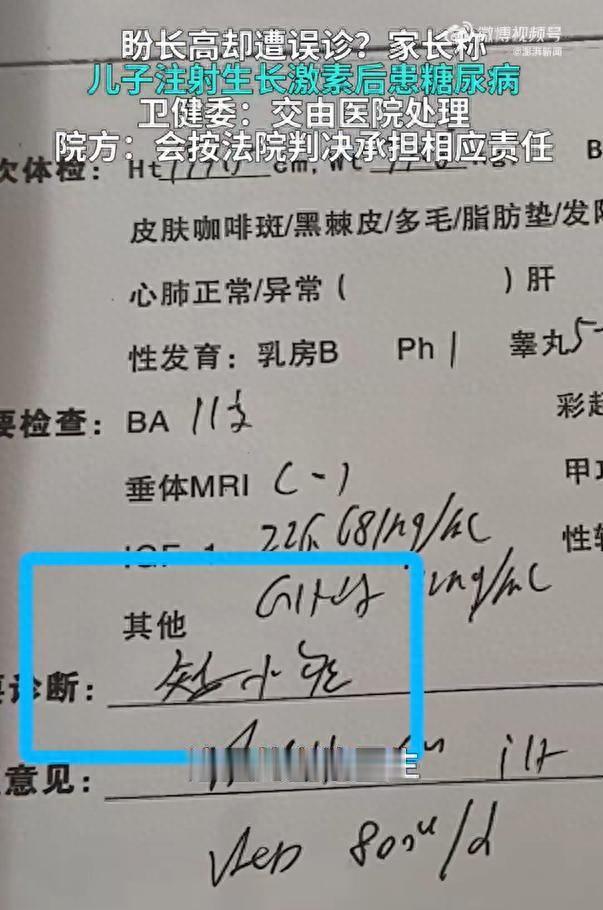

14岁男孩误诊“矮小症”打了2940针生长激素,半年后确诊为I型糖尿病 近日,一起令人震惊的医疗事件引发社会广泛关注。一名14岁的男孩被误诊为“矮小症”,在医生的建议下接受了长达半年的生长激素治疗,累计注射2940针。令人痛心的是,治疗结束后不久,他被确诊为I型糖尿病。这一系列事件让家长、患者及公众对医疗安全和诊疗规范产生了深刻的担忧。 事件经过:误诊与治疗的连锁反应 据家长透露,孩子从小身高偏矮,经过多次检查后,被诊断为“矮小症”。在医生的建议下,开始接受生长激素治疗。半年时间内,男孩接受了2940针注射,期间虽有一些副作用表现,但未引起足够重视。 然而,治疗结束后不久,男孩出现了多饮、多尿、体重下降等糖尿病典型症状,经检查确认为I型糖尿病。专家指出,生长激素的使用可能影响胰腺功能,甚至诱发糖尿病。 医疗误诊的背后:诊断、用药与监管的漏洞 这起事件折射出当前部分基层医疗机构在诊断和用药方面存在的严重问题。 误诊风险:矮小症的诊断需要全面评估身高、遗传、激素水平等多方面指标,不能单凭外观或简单指标。 滥用激素:生长激素属于特殊药品,必须在严格监管和专业指导下使用,擅自用药或超剂量使用,风险巨大。 监管缺失:部分基层医疗机构缺乏专业人员和监管措施,导致药品滥用、误诊误治事件频发。 伦理与责任:医者的底线在哪里? 医生作为健康守门人,应以患者安全为第一原则。此次事件中,是否存在过度诊断、用药不当甚至利益驱动?责任归属亟需调查。 同时,家长也应增强健康知识,不盲从医疗建议,理性对待治疗方案。 社会反响:公众的愤怒与呼吁 事件曝光后,公众纷纷表达担忧和愤怒,呼吁加强医疗监管、提升诊疗水平,避免类似悲剧再次发生。 一些专家指出,应加强对基层医疗机构的培训和监管,确保药品合理使用,保护患者权益。 未来展望:保障儿童健康的关键 这起事件提醒我们: 加强医学教育和培训,提升基层医务人员的专业水平。 完善药品监管体系,防止滥用和误用。 公众健康素养教育,让家长和儿童了解基本的健康知识。 建立责任追究机制,确保医疗行为的合法合规。 结语:为每一个孩子的健康把关 孩子是未来的希望,健康成长应得到最好的保障。我们期待相关部门能尽快调查事件真相,采取有效措施,防止类似悲剧再次发生。 朋友们,你对这起事件有什么看法?你是否也关心儿童的医疗安全?欢迎留言讨论,让我们共同为儿童健康发声!