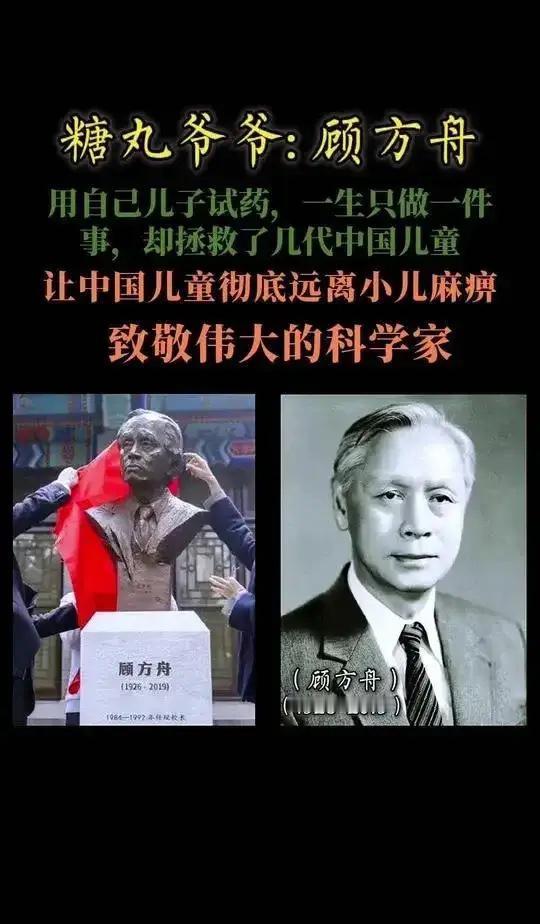

1959年的那滴“液体”:他赌上亲生儿子,换来了亿万孩子的平安 1959年,他趁着妻子出差,偷偷把一管液体灌入刚满一岁的儿子嘴里,看着儿子天真的笑容,他流着泪吻了吻儿子:儿呀,为了亿万孩子的健康,爸爸只能这么做了!爸爸对不起你! 80、90 后童年记忆里的那颗甜丝丝的糖丸,你还记得吗?没人想到,这颗让孩子主动张嘴的 “宝贝”,背后藏着一位科学家的孤勇 —— 顾方舟 那一年,顾方舟刚满34岁,是中国医学科学院病毒学研究所的研究员。彼时的中国,正被脊髓灰质炎的阴影笼罩。这种病俗称“小儿麻痹症”,一旦感染,轻则终身残疾,重则瘫痪致死,且专门盯着5岁以下的孩子下手。1955年,江苏南通爆发大规模疫情,短短几个月就有1680名儿童患病,其中近三成不幸夭折,更多孩子留下了终身残疾,街头随处可见拄着拐杖、坐着轮椅的孩子,哭声和家长的叹息声压得人喘不过气。 顾方舟看在眼里,疼在心里。他主动请缨,带领团队牵头研发脊髓灰质炎疫苗。可当时的条件,难如登天。没有先进的实验室,他们就把北京协和医院的一间旧仓库打扫出来当据点,里面阴暗潮湿,夏天满是蚊虫,冬天没有暖气,仪器设备全靠手工拼凑,就连培养病毒的营养液,都是他们自己用鸡蛋调配的。更棘手的是,脊髓灰质炎病毒有三种血清型,必须研发出能同时预防三种类型的疫苗,这在当时的国际上都是难题。 经过两年多的日夜攻关,1959年,顾方舟团队终于研制出了第一批脊髓灰质炎减毒活疫苗。可疫苗研发出来,最大的难题来了——没有人体试验数据,谁也不敢保证疫苗的安全性。按照国际惯例,疫苗需要先在动物身上试验,再进行人体临床试验。可动物和人体存在差异,尤其是儿童的身体抵抗力较弱,必须有儿童参与试验,才能真正验证疫苗的安全性和有效性。 可谁愿意让自己的孩子去冒这个险?当时的家长们对疫苗一无所知,再加上疫情带来的恐慌,没人敢轻易相信这种“不明液体”。顾方舟团队跑遍了北京的大小医院和幼儿园,磨破了嘴皮,也没能找到愿意参与试验的孩子。看着手里的疫苗,想到那些还在被病毒威胁的孩子,顾方舟彻夜难眠。他知道,时间不等人,多拖延一天,就可能有更多孩子感染病毒。 最终,他做出了一个让所有人都震惊的决定——用自己的亲生儿子做试验。他的儿子刚满一岁,正是脊髓灰质炎的高发人群,身体抵抗力也弱,最能反映疫苗的真实效果。可这个决定,他不敢告诉妻子,妻子也是医务工作者,他知道妻子肯定不会同意。于是,在妻子出差的那天,他抱着儿子,手抖着将一管疫苗灌入了儿子嘴里。 那几天,顾方舟度日如年。他时刻守在儿子身边,观察着儿子的一举一动,生怕出现任何不良反应。儿子的每一次哭闹、每一次发烧,都让他心如刀绞。他无数次在深夜自责,要是儿子出了什么事,他该怎么向妻子交代,怎么原谅自己。可他心里清楚,自己没有退路,这一赌,赌的是儿子的安危,更是亿万中国孩子的未来。 幸运的是,几天过去了,儿子没有出现任何异常,身体一切正常。顾方舟悬着的心终于落了下来,他激动得泪流满面,立刻带领团队扩大试验范围,让自己的妻子、同事的孩子都参与进来。在随后的临床试验中,疫苗表现出了良好的安全性和有效性,没有出现一例严重不良反应。 可新的问题又出现了。当时的疫苗是液体状,需要冷藏保存和运输,而中国地域辽阔,很多偏远地区没有冰箱,也没有便捷的交通,疫苗根本无法送达。顾方舟看着地图上那些偏远的县城和乡村,再次陷入了沉思。他想到,孩子们都喜欢吃糖果,如果把疫苗做成糖丸,不仅方便保存和运输,还能让孩子们主动接受接种。 于是,顾方舟团队又开始了新的攻关。他们反复试验,调整配方,终于将液体疫苗制成了甜丝丝的糖丸。这种糖丸不需要冷藏,常温下就能保存很长时间,而且口感香甜,孩子们都抢着吃。1962年,脊髓灰质炎糖丸疫苗正式在全国推广,从此,中国的脊髓灰质炎发病率大幅下降。到2000年,中国正式宣布消灭脊髓灰质炎,成为无脊髓灰质炎国家。 顾方舟这一辈子,都在为脊髓灰质炎疫苗奋斗。他很少陪伴家人,把所有的时间和精力都投入到了工作中。他的儿子长大后,知道了当年的事情,不仅没有责怪父亲,反而为父亲感到骄傲。他说,父亲用一颗糖丸,守护了一代又一代人的健康,这是最伟大的父爱。 顾方舟的孤勇,不是鲁莽,而是一位科学家的责任与担当。在那个物资匮乏、技术落后的年代,他凭着一股不服输的韧劲,靠着对祖国和人民的热爱,攻克了一个又一个难题,用自己的行动诠释了“医者仁心”。那颗小小的糖丸,承载着顾方舟的心血和期盼,也见证了中国疫苗事业的发展。如今,80、90后们都已长大成人,可那颗甜丝丝的糖丸,依然是童年最珍贵的记忆之一。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。